13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

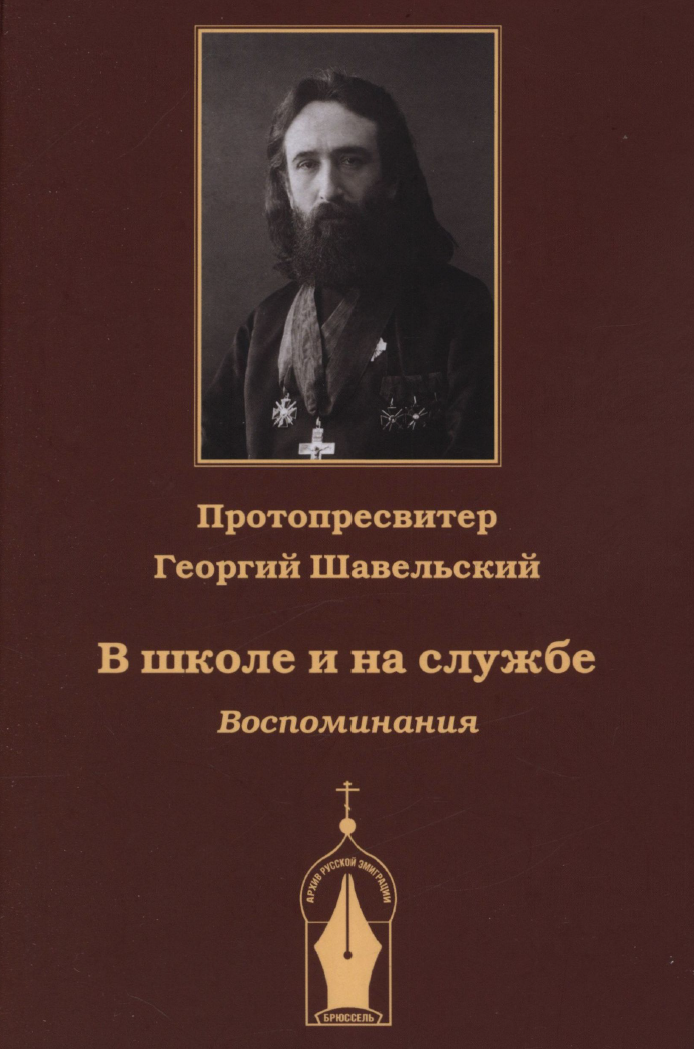

Автор:Шавельский Г. И., протопресвитер

Шавельский Г. И., протопр. В школе и на службе

© Conference Sainte Trinité du Patriarcate de Moscou ASBL, 2015

Правообладателем дано разрешение размещения данной работы только на сайте http://www.odinblago.ru/.

Протопресвитер Георгий Шавельский

В школе и на службе

Воспоминания

Москва — Брюссель

2016

Содержание

Протопресвитер Георгий Шавельский и его мемуары «В школе и на службе» 3

В школе и на службе

IV. На службе в должности псаломщика 61

V. На службе в сане священника 88

VI. Опять в школе. В Санкт-Петербургской духовной академии 109

На первом курсе (1898-1899 гг.) 109

На втором курсе (1899-1900 гг.) 130

На третьем курсе (1900-1901 гг.) 136

На четвертом курсе (1901-1902 гг.) 139

VII. Опять на службе. В Суворовской церкви при Николаевской академии Генерального штаба 146

IX. В должности главного священника 1-й Маньчжурской армии 183

XI. В должности протопресвитера военного и морского духовенства в мирное время 243

XII. Мои служебные поездки, встречи, впечатления 274

XIII. Наиболее примечательное из пережитого в 1912 году 292

XVI. Объявление войны. Отъезд в действующую армию. Ставка Верховного главнокомандующего 349

XVIII. Опыт воссоединения галицийских униатов с Русской Православной Церковью 383

XIX. Жизнь в Ставке Верховного главнокомандующего. Поездки по фронту 394

XXI. Впечатления от царских приездов в Ставку Верховного главнокомандующего 412

XXII. Победители и побежденные. Наши победы и поражения 421

XXIII. Борьба между царицей и Верховным из-за влияния на государя 429

XXV. Мое назначение присутствующим в Святейшем Синоде. Наблюдения и впечатления 445

XXVII. Прибытие государя в Ставку. Моя поездка в Псков и Петроград. Отречение государя 466

XXIX. Московский Поместный Собор 1917-1918 годов. Избрание Патриарха Всероссийского 484

XXX. Пребывание в Киеве. Поездка в Крым к великому князю Николаю Николаевичу 494

XXXI. В Добровольческой армии 502

XXXII. Церковное дело. Собор в Ставрополе. Высшее церковное управление 506

XXXIII. Недуги Добровольческой армии 521

XXXIV. Деятельность Временного высшего церковного управления на юго-востоке России 531

XXXV. Закат Добровольческой армии 547

XXXVI. Самокритика. Новый главнокомандующий. Мой отъезд из Добровольческой армии 556

XXXVII. Жизнь в Болгарии. Моя литературная и преподавательская работа. Встречи и впечатления 565

XXXVIII. Мое участие в церковно-приходской деятельности 581

XXXIX. Моя служба в болгарском клире при церкви Святой Седмочисленницы в Софии 592

ХL. Русское беженство и Великая война. Русский корпус. Мое отношение к его вербовке 599

XLI. Митрополит, а потом и экзарх Стефан I. Мои отношения с ним 608

XLII. Вступление советских войск в Болгарию. Приезд архиепископа Григория и Патриарха Алексия 617

XLV. Мои мечты: архипастыри и пастыри, их личные и служебные отношения 643

Заключение. Слава Богу за все! 659

Комментарии 683

Приложение

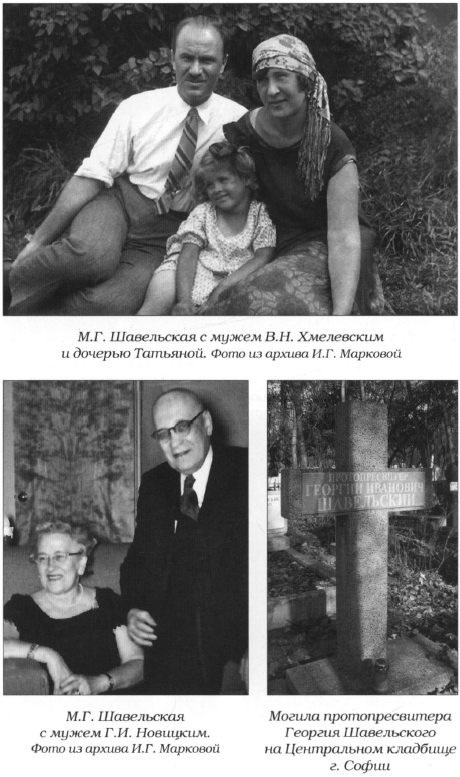

Воспоминания дочери протопресвитера Георгия Шавельского Марии Георгиевны 693

Сокращения 813

Протопресвитер Георгий Шавельский и его мемуары «В школе и на службе»

Протопресвитера Георгия Ивановича Шавельского (1871-1951) по праву можно считать одним из наиболее значительных и влиятельных церковных деятелей дореволюционной России и русского зарубежья. Будущий протопресвитер родился в селе Дубокрай Витебской губернии (ныне Невельского района Псковской области) в семье небогатого псаломщика местной церкви. Стремление к образованию и высокая одаренность позволили будущему протопресвитеру по первому разряду окончить Витебское духовное училище и семинарию. В 1895 г. Г.И. Шавельский принял сан священника и планировал посвятить свою жизнь приходскому служению.

Однако жизнь сложилась иначе. В 1897 г. умерла супруга отца Георгия. Оставив двухлетнюю дочь Марию на попечение родственников, пастырь уехал в Санкт-Петербург и поступил в духовную академию, которую блестяще окончил. В течение нескольких лет отец Георгий был настоятелем Суворовской церкви в Санкт-Петербурге и профессором богословия в Академии Генерального штаба.

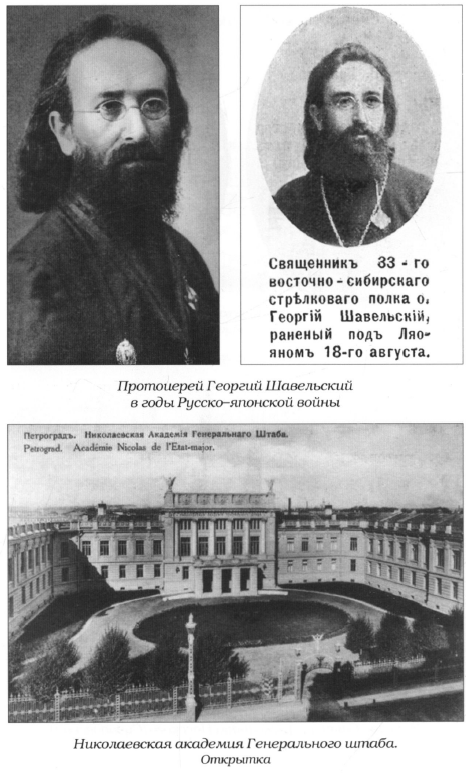

В первые дни Русско-японской войны священник Георгий Шавельский пожелал идти на фронт и вскоре получил назначение в действующую армию. Закончил войну отец Георгий протоиереем и главным священником 1-й Маньчжурской армии. В годы войны будущий глава Военно-духовного ведомства неоднократно оказывался на волосок от смерти, перенес контузию и тиф. Совершая служение в действующей армии. протопресвитер отмечал недостатки, в изобилии имевшиеся в Военно-духовном ведомстве, чтобы затем отразить их в своем труде «Служение священника на войне» (Военный сборник, 1912, №11-12). Это сочинение до сих пор читается с большим интересом. Мало кому известно, что протопресвитер в этот период писал стихи, публиковавшиеся в московских газетах.

По окончании войны отец Георгий Шавельский продолжил служение в Суворовской церкви, преподавал в различных учебных заведениях Санкт-Петербурга. В 1911 г. отец Георгий был назначен протопресвитером военного и морского духовенства. С первых дней своего служения в новой должности он взялся за устранение недостатков, накопившихся в ведомстве.

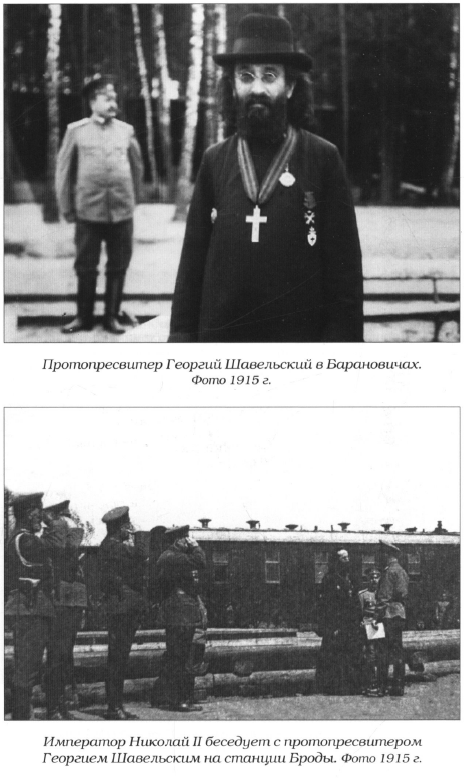

В 1914 г. по инициативе протопресвитера состоялся первый в истории России Съезд военного и морского духовенства. После начала Первой мировой войны протопресвитер находился в Ставке Верховного главнокомандующего в Барановичах, руководя пятитысячной армией военных священников. Однако Г.И. Шавельский не ограничился канцелярской работой. Извест-

3

ный публицист М. Лемке записал в своем дневнике: «Шавельский довольно часто бывает на фронте, говорит там солдатам проповеди и речи, довольно храбро ходит в полосе огня» (Лемке М. 250 дней в царской ставке. — Петроград: Государственное издательство, 1920. С. 447).

В 1915-1917 гг. Г.И. Шавельский состоял членом Святейшего Синода, затем принимая участие в работе Московского Собора 1917-1918 гг. В 1918 г. протопресвитер. едва избежав смерти. к которой приговорили его витебские большевики, пробрался к генералу А.И. Деникину, возглавил духовенство Добровольческой армии, стал одним из инициаторов созыва Ставропольского Собора 1919 г. и создания Высшего церковного управления на юго-востоке России. По переезде в Константинополь оно стало основой для Высшего церковного управления за границей.

Находясь в изгнании, протопресвитер стал профессором богословского факультета Софийского университета, активно участвовал в церковной жизни русского зарубежья. Однако недоброжелательное отношение к отцу Георгию со стороны русских архиереев-эмигрантов и выпады против него со стороны Карловацкого Собора 1921 г. стали причиной того, что бывший глава Военно-духовного ведомства оказался в стороне от политики русской Зарубежной Церкви.

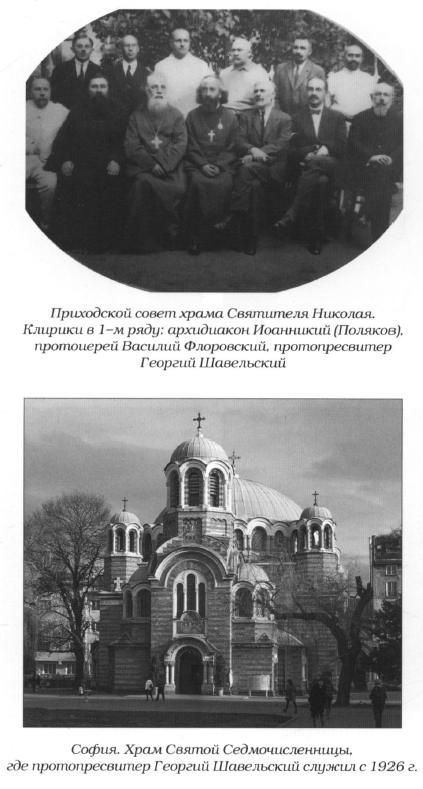

Тем не менее протопресвитер. стоявший за единство русской церковной эмиграции, тяжело переживая по поводу разногласий внутри нее. В 1926 г. он обратился к митрополитам Антонию (Храповицкому), Евлогию (Георгиевскому) и Платону (Рождественскому) с просьбой сохранить мир и единство. Видя бесплодность своих попыток, Г.И. Шавельский перешел под юрисдикцию Болгарской Православной Церкви и служил в храме Святой Седмочисленницы до самой смерти.

Отец Георгий оставил после себя книгу «Православное пастырство» и целый ряд статей. Широкую известность получили также «Воспоминания» отца Георгия, изданные в 1954 г. издательством имени А.П. Чехова в Нью-Йорке и переизданные в Москве издательством Крутицкого подворья в 1994 г.

Велико и неопубликованное наследие протопресвитера Георгия Шавельского, рассеянное по разным архивам. Многое из написанного им находится в фонде №1486 Государственного архива Российской Федерации. Часть материалов хранится в Архиве российской и восточно-европейской истории Колумбийского университета (США), например рукопись книги «Русская Церковь пред революцией», которая увидела свет в издательство «Артос-медиа» в 2001 г.

До последних дней протопресвитер не выпускал из рук перо, стремясь поделиться своим богатым опытом, а также предосте-

4

речь будущие поколения от ошибок дореволюционной России, Белого движения и русской эмиграции. Где бы ни находился пастырь. обо всем он выносил собственное суждение, предлагая меры, чтобы исправить встречавшиеся недостатки.

Во многом эту задачу выполнила книга Г.И. Шавельского «Православное пастырство». К сожалению, пастырское богословие достаточно долго находилось на периферии богословской науки. Протопресвитер свидетельствовал, что почти во всех семинариях этот курс преподавался слабыми учителями, «неудачниками». Во многом благодаря таким пастырям, как митрополит Антоний (Храповицкий), архимандрит Киприан (Керн) и протопресвитер Георгий Шавельский, наука пастырского богословия заняла достойное место в ряду богословских дисциплин. Помимо рекомендаций пастырского характера, предложенных священнослужителям, в своей книге протопресвитер обратил внимание и на многое из того, что привело Россию к революции и воинствующему безбожию.

Вопрос о том, что стало причиной трагедии. протопресвитер ставил и в другой своей работе — в книге «Русская Церковь пред революцией», а также в «Воспоминаниях» (Нью-Йорк, 1954). Эти воспоминания относятся к периоду с 1911 г., когда отец Георгий возглавил Военно-духовное ведомство, до 1920 г., когда он был отстранен от должности протопресвитера Добровольческой армии и выехал за границу.

Однако помимо этих воспоминаний он оставил и более полные мемуары, охватывающие период с начала 1870-х гг. до 1949 г. Период с 1911 по 1920 г. также отражен в этих воспоминаниях в сжатом виде. Протопресвитер Г.И. Шавельский назвал их «В школе и на службе». имея в виду постоянное чередование в его жизни учебы и пастырского служения.

Мемуары состоят из частей, написанных в разные годы. Из текста видно, что в основном они были написаны к 1948 г. Исключением является фрагмент 30-й главы, а также главы 31-35, написанные в 1943 г. Эти главы составили одну 12-ю главу «Воспоминаний», изданных в Нью-Йорке.

Однако протопресвитер Г.И. Шавельский продолжая писать свои мемуары и после 1948 г., дополняя их описанием церковных событий в Болгарии. Последние две главы мемуаров «В школе и на службе» и заключение были написаны в конце 1949 г. Скорее всего, автор продолжая работать над своим трудом, однако закончить его не успел. Во всяком случае, текст заключения остался незавершенным. Однако представляется очевидным, что протопресвитер высказал все что хотел. На это указывают повторы, встречающиеся в последних главах мемуаров, а также отступления. направленные на то, чтобы лишний раз подчеркнуть свою роль в церковной истории.

5

Воспоминания «В школе и на службе» хранятся в фонде №1486 «Протопресвитер Г.И. Шавельский» Государственного архива Российской Федерации. Данный фонд сначала поступил в ЦГИАМ (Центральный государственно-исторический архив СССР в г. Москве) из Главного архивного управления МВД СССР в 1952 г. в виде россыпи. Фонды, хранившиеся в ЦГИАМ, ныне находятся в ГАРФ. В 2010 г. копия мемуаров была передана в архив Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле.

Мемуары «В школе и на службе» могут значительно помочь не одному поколению российских и зарубежных исследователей. В книге отражена ситуация в духовной среде в Витебской епархии, подробно говорится о семинарской жизни в конце XIX века. Старательно описывая жизнь приходского духовенства, протопресвитер Г.И. Шавельский рисует картину быта, психологического климата и морального уровня сельского священника и его паствы.

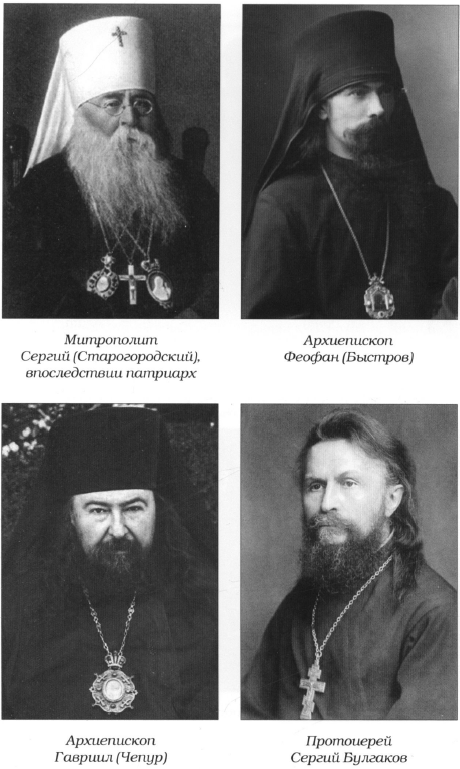

Не менее интересны впечатления, связанные с учебой в Санкт-Петербургской духовной академии. Здесь протопресвитер слушал таких выдающихся профессоров, как В.В. Болотов, Н.Н. Глубоковский, Н.А. Скабалланович, И.С. Пальмов, и многих других ученых, чьими именами до сих пор гордится наша наука — как церковная, так и светская. В годы учебы в академии протопресвитер был знаком и со многими яркими историческими персонажами — епископом Сергием (Страгородским), архимандритом Феофаном (Быстровым), священномучеником протоиереем Философом Орнатским, священником Георгием Гапоном и другими.

Годы служения протопресвитера Г.И. Шавельского в Суворовской церкви и преподавания в Николаевской академии Генерального штаба были ознаменованы знакомством со многими генералами и офицерами, которые впоследствии участвовали в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах. В эти годы протопресвитер Георгий Шавельский познакомился и со святым Иоанном Кронштадтским, часто служившим в Суворовской церкви. Записи протопресвитера о великом кронштадтском пастыре читаются с большим интересом.

Подробно описан и период Русско-японской войны. Мемуары позволяют понять, что представляли собой армия и ее генералитет, дают возможность оценить ситуацию в среде русского военного духовенства. Протопресвитер был близко знаком с генералами Куропаткиным и Линевичем, командовавшими русскими войсками, и, что не менее важно, хорошо знал быт, нужды и горести низов Российской армии.

Служение отца Георгия в качество протопресвитера представляет наибольший интерес. В этот период протопресвитер получил возможность ознакомиться с проблемами и условиями слу-

6

жения военного и морского духовенства на территории всей Российской империи. Отец Георгий посетил Кавказ и Туркестан, Сибирь и побережье Тихого океана. Кроме того, протопресвитер познакомился с царской семьей, великими князьями и лицами, приближенными к императору. В годы войны протопресвитер сблизился с главнокомандующим Русской армией великим князем Николаем Николаевичем, генералами М.В. Алексеевым и Н.И. Ивановым, в меньшей степени с А.А. Брусиловым.

Для истории важны сведения, относящиеся к деятельности Московского Собора 1917-1918 гг., в котором протопресвитер принял непосредственное участие. Протопресвитер описал дискуссии, происходившие на Соборе, а также оставил портреты некоторых его участников и описал обстоятельства избрания на патриарший престол святителя Тихона (Беллавина).

В мемуарах нашли отражение события 1917 г., служение в Добровольческой армии. Общение с лидерами Белого движения, наблюдение за творящимся в тылу Добровольческой армии убедили протопресвитера Г.И. Шавельского в том, что в тот период истории победа над большевизмом в России была невозможна.

Не меньший интерес представляют события эмигрантской жизни. Протопресвитер поддерживал отношения с лидерами различных церковных направлений в русской эмиграции — Русской Зарубежной Церкви, Западноевропейского экзархата приходов русской традиции, а также Американской митрополии (ныне Православная Церковь в Америке).

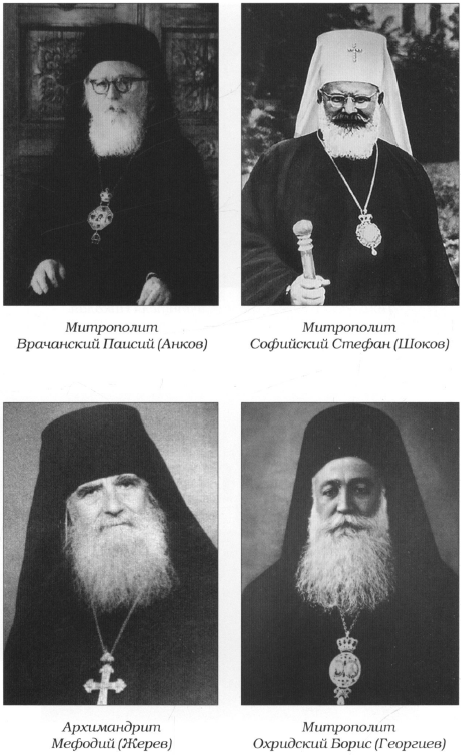

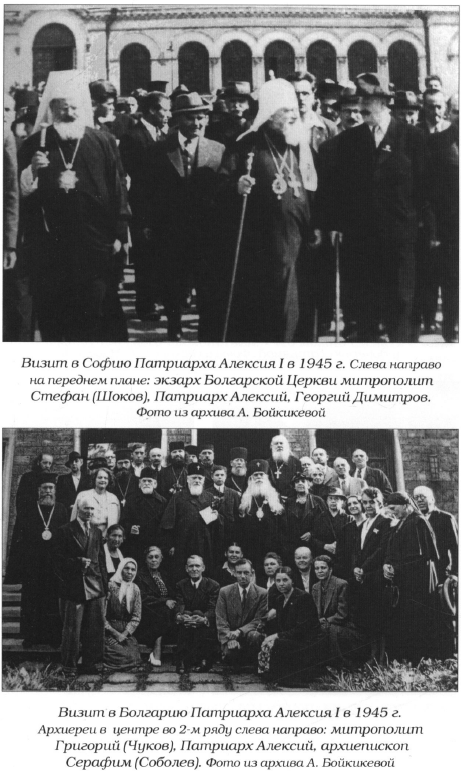

Кроме того, Г.И. Шавельский описал ситуацию в Болгарской Церкви, под юрисдикцию которой он перешел после разделений, охвативших русское церковное зарубежье после 1926 г. Российскому читателю будет интересен портрет экзарха Болгарской Церкви митрополита Стефана (Шокова), обстоятельства его жизни и захода на покой, а также портреты Патриарха Алексия I и митрополита Григория (Чукова), посетивших Болгарию в сороковые годы.

Можно с уверенностью отметить, что многое из описанного протопресвитером прежде не было известно широкому читателю. поэтому новизна данных мемуаров очевидна. Однако Г.И. Шавельский не был бы самим собой, если бы, говоря о том или ином событии, не давал ему оценку, часто слишком строгую и придирчивую, но всегда независимую и свежую.

Не подлежит никакому сомнению, что протопресвитер относился к замечательному типу людей, для которых желание исправить, улучшить ту или иную сферу жизни стоит выше собственного материального благополучия и покоя. В мемуарах чувствуется искренняя душевная боль, вызванная тяжелейшей ситуацией в стране, катившейся в пропасть. И Г.И. Шавельский в любой должности — от псаломщика до главы Военно-духовного

7

ведомства — прилагая усилия к тому, чтобы сделать все от него зависящее для предотвращения грядущей катастрофы.

Отец Георгий проходит Русско-японскую войну и пишет статьи. где прямо говорит о недостатках в деле комплектования воинских частей священнослужителями, а также определяет. что должно стать основой для служения священника на войне. Отец Георгий служит на самых разных приходах, окормляет паству в глухих белорусских селах и столичных соборах. И в результате пишет замечательную книгу — «Православное пастырство». Отец Георгий становится протопресвитером и начинает реформы на своем новом посту. Не подлежит сомнению, что ситуация в ведомстве действительно стала меняться к лучшему. Для примера достаточно просмотреть номера журнала «Вестник военного и морского духовенства» до и после вступления отца Георгия в должность протопресвитера. Разницу можно заметить сразу; журнал сделался живее, ярче, интереснее. Официальная часть и поучения на праздники, прежде составлявшие основу публикаций, после 1911 г. потеснились, уступив место статьям на актуальные политические и церковные темы, полемике относительно положения дел в Военно-духовном ведомстве.

Мемуары «В школе и на службе» принадлежат, несомненно. одному из выдающихся сынов России и верному служителю Православной Церкви. Однако это не дает права отказаться от некоторых критических замечаний как в адрес мемуаров, так и в адрес их автора.

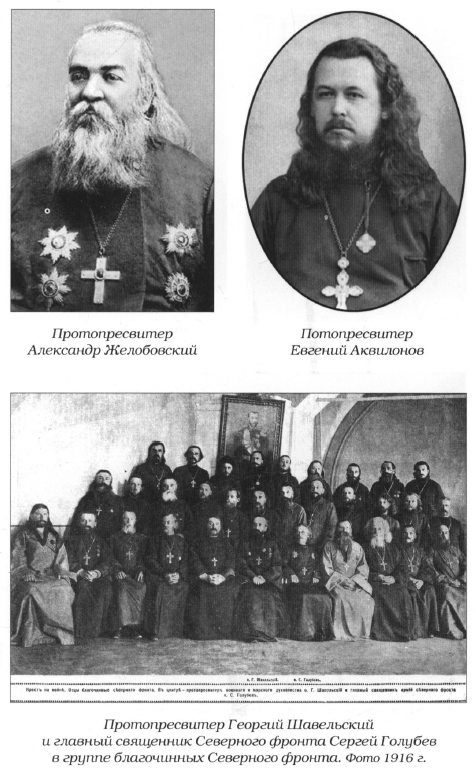

Всей своей жизнью стремясь к преодолению целой массы недостатков. накопившихся в церковном управлении и деле православного пастырства, протопресвитер при описании своей деятельности порой представляет дело так. будто только с его приходом на ту или иную должность ситуация в подконтрольной ему сфере начинала улучшаться. Это иногда приводило отца Георгия к замалчиванию положительных моментов в деятельности его предшественников. Так, отец Г.И. Шавельский явно приуменьшил роль протопресвитера А.А. Желобовского, занизил число священников, погибших в годы Русско-японской войны, считая, что священнослужители стали лучше относиться к своим обязанностям на фронте только после вступления в должность протопресвитера самого отца Георгия.

В связи с этим неудивительно, что протопресвитер старался не упоминать о фактах, опровергающих его значимость. Так, отец Георгий неоднократно говорит о себе как о пожизненном протопресвитере, оставляя в стороне тот факт, что Всероссийский Церковный Собор в 1918 г. освободил его от этой должности.

Хорошо заметна в трудах протопресвитера Г.И. Шавельского и его неприязнь к монашествующим, в том числе к архиереям.

8

Хотя о некоторых иерархах протопресвитер отзывался тепло, например о Святейшем Патриархе Тихоне (Беллавине), митрополите Антонии (Вадковском). архиепископе Тихоне (Троицком-Донебине), в целом отношение отца Георгия к иерархии было отрицательным.

Интересная особенность мемуаров протопресвитера Г.И. Шавельского — это практически полное молчание о монастырях и монашеской жизни. Маловероятно, чтобы протопресвитер не посещал монастырей и ничего не слышал о своих современниках — оптинских, зосимовских или глинских старцах. По всей видимости, объяснить это можно тем, что подобного рода воспоминания протопресвитер считал не заслуживающими внимания и отражения в своих записях. Эта особенность многое позволяет понять в поступках и взглядах протопресвитера, изначально предвзято относившегося к иночеству.

Только принципиальной нелюбовью к монахам можно объяснить тот факт, что вполне достойные архипастыри представлены в воспоминаниях отца Георгия как недалекие карьеристы, думающие больше о своем покое и о своем чреве, чем о Церкви и Родине. Предвзятость автора мемуаров хорошо видна на примере епископа Трифона (Туркестанова), самоотверженно трудившегося на фронте, однако не заслужившего в мемуарах протопресвитера никаких похвал. Неприязнью и, вероятно, недостаточной информированностью можно объяснить написанное Г.И. Шавельским о престарелом митрополите Московском Макарии (Невском-Парвицком), который представлен в мемуарах как явный приверженец Григория Распутина, обязанный ему назначением на кафедру. Эти факты не соответствуют действительности: как известно, святитель Макарий, которого называли апостолом Алтая, не был знаком с Распутиным и на Московскую кафедру не стремился, с сожалением расставался со своей томской и алтайской паствой. Непригодность митрополита Макария к управлению епархией из-за старческого возраста также сильно преувеличена мемуаристом.

Предвзятостью, вызванной резким отношением к отцу Георгию со стороны Зарубежного ВЦУ, объясняется тот факт, что для характеристики архиереев Русской Зарубежной Церкви протопресвитер Г.И. Шавельский на страницах своих сочинений не нашел ни одного доброго слова, хотя среди этих иерархов было немало высокообразованных и высокодуховных личностей.

Особое место занимают в мемуарах люди, когда-либо перешедшие дорогу протопресвитеру, чем-то ему не угодившие или просто не нравившиеся ему. Они подвергаются обвинениям, иногда надуманным. Это коснулось, например, подвижника благочестия епископа Серафима (Соболева), назначенного архиепископом Евлогием (Георгиевским) управлять русскими приходами

9

в Софии вместо отца Георгия. Читатель заметит, что даже истинно христианский поступок епископа Серафима — визит к протопресвитеру, несмотря на демонстративное пренебрежение со стороны отца Георгия, — мемуарист назвал всего лишь «красивым жестом».

Представляются сомнительными и обвинения протопресвитера В адрес митрополита Евлогия (Георгиевского), якобы мстившего отцу Георгию за его несогласие с политикой по воссоединению униатов и даже затаившего «великую злобу». Свою убежденность в этом протопресвитер сохранил, несмотря на то что сам митрополит Евлогий с уважением относился к отцу Георгию, прислушивался к его мнению, обращался к нему за советами и даже, если верить автору мемуаров, предлагал ему стать своим преемником на посту главы Русского Западноевропейского экзархата.

Нельзя не заметить и постоянного стремления отца Георгия обелить людей, им выдвинутых, как бы низко они ни пали. Это касается, например, священника Александра Введенского. Можно понять протопресвитера, высоко оценивавшего деятельность Введенского в качество армейского проповедника в годы войны, но нельзя найти оправдание его антицерковной деятельности в советские годы. Выглядит крайне некорректным намек протопресвитера на то, что уход Введенского и Боярского в раскол был связан с недооценкой их «епархиальным начальством». Достаточно вспомнить, что «епархиальным начальством» для этих церковных деятелей был священномученик Петроградский Вениамин (Казанский), который как раз не подпадал под шаблон, применяемый протопресвитером ко многим архиереям. Важно, что в другом месте своих воспоминаний Г.И. Шавельский положительно оценивает петроградского святителя. По-видимому, желание оправдать красных обновленцев было у протопресвитера столь велико, что он начинал противоречить самому себе. Вдумчивый читатель найдет еще немало подобных мест в «Воспоминаниях» протопресвитера Г.И. Шавельского.

Хотя далеко не со всем в книге «В школе и на службе» издатели могут согласиться, нельзя отрицать факт, что данные мемуары являются ценнейшим источником для изучения истории России, русской эмиграции, Русской и Болгарской Православных Церквей.

Издание представляет собой публикацию по копии рукописи, хранящейся в архиве Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле. Сохранены подстрочные примечания, данные самим протопресвитером Г.И. Шавельским. Орфография и пунктуация приведены к современным нормам русского языка.

Издатели выражают искреннюю благодарность за помощь, оказанную на разных этапах подготовки мемуаров, директору

10

Музея русского искусства в Миннеаполисе (в 2002-2014 гг. директору Архива Свято-Троицкой духовной семинарии в Джорданвилле) протоиерею Владимиру Цурикову, заместителю председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерею Николаю Балашову, Президенту Русского общественного фонда А.И. Солженицына Н.Д. Солженицыной и научному руководителю Госархива Российской Федерации С.В. Мироненко, руководителю Церковно-научного центра «Православная энциклопедия» С.Л. Кравцу и старшему редактору издательства ПСТГУ Е.Ю. Агафонову.

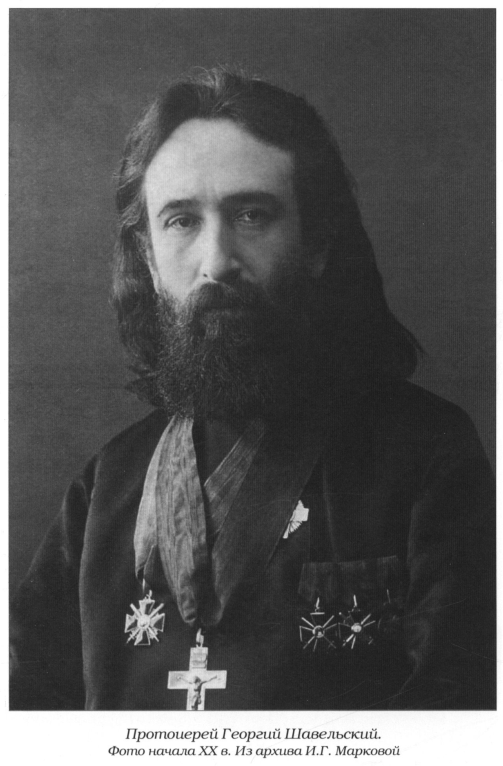

Особая благодарность Ирине Марковой, правнучке протопресвитера Георгия Шавельского, предоставившей фотографии и текст воспоминаний Марии Георгиевны Шавельской.

А.А. Кострюков,

доктор исторических наук, кандидат богословия, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского отдела новейшей истории РПЦ, доцент кафедры истории РПЦ Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

11

«Помянух дни древния, поучихся»

(Псал. 142. 5)

I. В родительском доме

В крещенскую ночь 1871 г. в селе Дубокрае Витебской губернии Городокского уезда стоял лютый мороз. Во всех домах замерзли окна. Потрескивали стены деревянных домов. В состоявшем из одной комнаты и холодных сеней домике 24-летнего дьячка Ивана Ивановича Шавельского целую ночь горел огонь: впервые разрешалась от бремени его молодая 20-летняя жена Анна Федоровна. Сильно стонала родильница, около нее хлопотала бабка-повитуха Прасковья. Мать родильницы. 70-летняя старушка Фекла Давыдовна (Анна была у нее 18-м ребенком), докрасна натопила печи, «чтобы, не дай Бог. не замерз ребеночек». В 6 часов утра, когда уже начали звонить к утрене и народ повалил в церковь, появился на Божий свет новорожденный. Сияющий от радости Иван Иванович отправился в церковь. «Как Анна Федоровна?» — спросил его о. Василий Еленевский. «Слава Богу! Только что сынок родился». — ответил Иван Иванович. О. Василий обнял и поцеловал его. «Поздравляю! Поздравляю! Сынок! И в день-то какой родился! Как же назовем его?» — спросил о. Василий. «Надо бы назвать Иваном. Завтра же Иванов день. Да и без того много у нас Иванов; я — Иван, отец мой — Иван... Хватит!» —сказал Иван Иванович. «Тогда возьмем следующий день — 8 января! Там есть Георгий Хозевит. Вот и назовем твоего сына Георгием! Георгий. Егорка. Юрка — хорошее имя». Совет о. Василия понравился Ивану Ивановичу.

Новорожденного внука, чтобы он не замерз. Фекла Давыдовна положила на печку и, ухаживая за ослабевшей от трудных родов дочкой, забыла о нем. Когда спохватилась, ребенок был уже посиневшим и не дышал. Вероятно, оставалось несколько минут, чтобы он никогда не увидел свету Божьего. С большим трудом привели его в чувство. Как слабенького, поспешили окрестить его. Крестил о. Василий, кажется, 10 января. Таково было начало жития моего.

Родители и деды мои не знали никаких ни наследственных, ни приобретенных болезней. Их могучие организмы и я унаследовал. Но первые два года моей жизни были страдальческими. Чуть ли не через месяц после рождения золотушные струпья покрыли и лицо, и голову, и все мое тело — весь я превратился в отвратительный гнойник. И в таком положении находился полтора года. Никто не думал, что я смогу выздороветь. Но, к удивлению всех, я выздоровел и после не поддавался никаким болезням.

Из моего детства остались особенно памятными мне три случая.

12

Первый случай. Мне идет четвертый год. Я и три моих приятеля, сыновья о. Василия Семен, Иван и Михаил, играем на площадке около священнического дома. Семен был на 3 года, а Иван на 1 год старше меня, Михаил — на 2 года моложе. Семилетний Семен притащил березовый чурбан и, усевшись на нем, начал долбить теслом1, чтобы сделать корыто. Чурбан вертелся. «Сядь-ка ты на другой конец, чтоб дерево не вертелось», — обратился Семен ко мне. Я сел. Семен взмахнул теслом и, не рассчитав расстояния, хватил не по дереву, а по моему черепу. Обливаясь кровью, я без чувств упал на землю. Перепуганные мои приятели подняли крик. Сбежались наши матери, бабушки, о. Василий, отец. Меня отнесли домой и привели в чувство. Запомнилась мне картина: с забинтованной головой сижу я на низеньком стульчике, меня окружают мать, бабушка, жена и теща о. Василия, дедушка; все угощают меня конфектами, пряниками, орехами... Спустя два дня я опять резвился на той же площадке, но уже не помогал Сене долбить корыта.

Второй случай. Мне 7-й год. Уже в то время я проявлял два, казалось бы, противоположных качества. Шаловливость моя была так велика, что все называли меня сорванцом, даже разбойником. А с другой стороны, я был точен и исполнителей. Когда требовалось сделать что-либо, исполнить приказание отца или матери, тогда я не останавливался ни пред какими страхами и опасностями. Так вот, когда мне шел 7-й год, ранней весной умер мой двухмесячный братишка Вася. Покойников я невероятно боялся. Все покойники были моими злейшими врагами, везде подстерегавшими меня, всегда готовыми напасть на меня. Этот маленький Вася, которого я несколько дней тому назад нянчил и целовал, теперь стал моим врагом. Я ни за что не осмелился бы войти в комнату, где он лежал на столе, если бы там никого другого не было. Я старался выйти из дому, чтобы не встретиться с Васей. Вечером накануне похорон, когда уже стемнело, мать говорит мне: «Деточка! Сбегай в лавку и купи фунт свечей, а то нам придется впотьмах сидеть». Мне сразу представились все опасности предстоящего путешествия. Во-первых, Вася: вдруг он встретится мне. А затем ряд других опасностей. Наше село состояло всего из девяти домов. На северной окраине села стоял наш дом и шагах в ста от него к востоку — церковь; далее к югу шагах в 80 по левую сторону находилась священническая усадьба, а напротив нее на правой стороне дороги — домик вдовы Ивана, просфорни. На правой стороне дороги шагах в ста от этого домика стояло народное начальное училище: по правую же сторону простиралось не занятое никакими постройками место, где доканчивая свой век огромный дуплистый полузасохший дуб и стояли шесть сосен, между которыми возвышалось несколько надмогильных насыпей, а между ними с севера на юг тянулся неглубо-

13

кий овражец. Испытавший нашествие французов в 1812 г. дедушка рассказывал, что тут происходило сражение, что насыпи — это французские могилы, а овражец — французский окоп. Роясь В этих насыпях, мы часто находили французские военные пуговицы, французские монеты, что подтверждало рассказ дедушки,

С юга почти у самого овражка стояло волостное правление, а с севера одна за другой по направлению к востоку помещались избушки бобылки Соломеи, синельника и на самом берегу нашего большого озера еврейская корчма. За училищем около самой дороги, по которой я должен был идти, тянулось большое топкое болото, с южной стороны прилегавшее к сосновому борку, среди которого находилось приходское кладбище. «В этом болоте, — рассказывал нам церковный староста Фаддей, — чертей тьма-тьмущая. В иную ночь так и вспыхивают на нем огоньки — это они, проклятые, выглядывают, не идет ли кто, чтоб напасть на него». По другую сторону дороги, за волостным правлением, лежал тоже болотистый луг, но там, по словам Фаддея, чертей не водилось, потому что им нужны очень топкие места, чтобы было куда нырнуть. За этим лугом, на пригорке около самого леса, шагах в 150 от кладбища находилась русская корчма и при ней лавка, где я должен был купить свечи. В общем, от нашего дома до лавки было около полукилометра.

Самая опасная часть предстоящего мне пути начиналась за училищем: в болоте — черти, на кладбище — покойники, за каждым деревом может сидеть покойник. А главное, дня три тому назад на кладбище похоронили утопленника. «А утопленник, — объяснял нам Фаддей, — как ни отпевай его, остается утопленником, может много навредить человеку». Словом, опасный путь предстоял мне. Но раз моя мать сказала, я должен исполнить. Накинув пальтишко, я вышел на улицу.

Ночь была светлая. Красовалась на небе луна, весь небосклон был усеян звездами. Выйдя на улицу, я осмотрелся кругом: не стоит ли где Вася, не подстерегает ли меня утопленник? Не заметив никого, я направился дальше. Дом о. Василия был освещен, в избушке просфорни тоже мерцал огонек, впереди из всех окон училища вырывались снопы света. Тут я был бы совсем спокоен, если бы не смущали меня французские могилы. Но я быстро утешил себя: «Эти ж покойники давным-давно умерли, и, кроме того, они французы и, конечно, души их перебрались во Францию». А вот когда я подошел к болоту, меня начало трясти как в лихорадке. Для бодрости я попробовал свистетъ, но страх от этого не уменьшался и свист не выходил, как следовало бы. А до корчмы с лавкой еще было более 200 шагов. Оставалось положиться на свои ноги. И я сколько хватало сил пустился бежать, не озираясь ни на болото, ни на луг, ни на лесок за болотом, а только глядя на

14

огонек, светившийся в одном из окон корчмы. Прибежав, я слова не мог выговорить, пока не успокоился. Корчмарь Николай Иванович начал журить меня, но я оправдывался, что необходимо было спешить, так как мне приказано как можно скорее принести свечи. На обратном пути я летел с еще большей скоростью, и бежать мне было легче, так как дорога от лавки до училища спускалась вниз. Раскрасневшийся, запыхавшийся, вспотевший, я наконец переступил порог отцовского дома. Мать со слезами встретила меня: «Как я за горем не сообразила, что нельзя было посылать тебя. Никто не напугал тебя? Боже мой! Как ты вспотел. Иди переоденься да чаю горячего выпей! Спасибо тебе!» И мать крепко поцеловала меня. Она очень любила меня, как и я безгранично ее любил. Ее поцелуй вознаградил меня за пережитые мною страхи.

Третий случай. Зима. На дворе оттепель. Для игры в снежки лучшее время. Мне идет 9-й год. После обеда отец прилег отдохнуть. От нас, детей, когда отец почивал, требовалось, чтобы мы вели себя тихо, так как малейший шум будил отца. Отец уже уснул. Я начал забрасывать снежками проходившую по двору нашу прислугу Федосью. Бросал я очень метко, и один из моих снежков попал ей в лицо. Федосья заревела благим матом. Проснувшийся отец выбежал на крыльцо и, увидев, в чем дело, основательно выпорол меня. Было очень больно, но эта боль уменьшалась от сознания, что я вполне заслужил ее.

От моих шалостей чаще всего страдали мои младшие сестры и братья. Когда мне шел 10-й год, нас было пятеро: я, две сестры и два брата, один из которых был грудным ребенком. Когда у нас за обедом или ужином случался гость, тогда нас четверых сажали за особый столик и мы ели из одной чашки или тарелки. Помню какой-то праздник. Рано утром мы увидели зарезанную курицу и заранее предвкушали, что на обед будет вкусный суп, какой только мать наша умела готовить. На обеде у нас был гость, и нас поместили за особый столик. Мать налила нам в большую чашку супу, и мы принялись за работу. Конечно, я не зевал, и суп убывая быстро. «Ты быстро ешь», — обратилась ко мне сестренка. «А вам кто мешает не отставать от меня?» «Мы не умеем так быстро есть», — сказал братишка. «Тогда чтоб никому не было обидно, сделаем так: я разделю суп на четыре одинаковых половины; вы ложками придерживайте каждый свою часть, а я свою быстро съем», — предложил я. Ребята согласились. Я ложкой разделил суп на четыре части, ребята загородили свои части, а я приналег на суп. Первой спохватилась нервная и капризная Анюта. «Мама! Егор весь суп съел!» — закричала она. «Не может он обойтись без проказ!» — недовольным тоном обратился к матери отец. Вставши из-за стола, мать подошла к нам. «Чего вы тут не разделили?» — обратилась она к нам. Все трое начали жаловаться, что я

15

съел весь суп. «Зачем же ты объедаешь их?» — обратилась ко мне мать. «Мамочка! — ответил я. — Они не умеют есть и требуют, чтоб и я так же, как они, ел. Я не могу. Тогда я предложил разделить суп на четыре части, чтобы потом каждый придерживал ложкой свою, пока я свою съем. Виноват ли я, что они и есть не умеют, и удержать свои части не сумели?» «Вот видите, вы сами виновны», — едва удерживаясь от смеху, сказала мать. — Успокойтесь! Сейчас получите суп».

Благодаря моей изобретательности ни один день не проходил без тех или иных шалостей, почти всегда безобидных, но не всегда простительных. Когда мне угрожала опасность быть наказанным, на выручку являлись бабушка с дедушкой, безгранично любившие меня. «Анюточка! Не слушай ты их, — обыкновенно убеждала мою мать бабушка, когда сестры жаловались на меня. — Сами виноваты: лезут к нему, задираются, надоедают, а потом и жалуются». И мать, также очень любившая меня, поддавалась убеждениям бабушки.

Все три сына о. Василия до поступления в духовное училище учились в народном училище. Я же учился у своего дедушки (по матери) Федора А-ча. Интересный был старик. Тогда ему было за 70 лет. Всю жизнь свою он прослужил дьячком, хоть по развитию и настроению он вполне заслуживая священнического сана. Сильная хромота на одну ногу мешала ему стать священником. Вместе с дьячковской он нес и учительскую службу. Еще в 30-х годах прошлого столетия у него была собственная школа, которую, между прочим, посещали известные архиереи (воссоединители униатов) Иосиф Семашко и Василий Лужинский. В дедушкину школу отдавали своих детей и священники, и помещики. Своими успехами я всегда радовал дедушку.

Настала пора отдавать меня в духовное училище, но тут встал материальный вопрос. Наш годовой доход был мизерен. При огромной семье (десять душ: отец с матерью, трое стариков — 60-летний отец отца, 80-летние родители матери и нас, ребят, пятеро) отец получал крохотное жалованье — 8 рублей 44 копейки в месяц. 10 десятин причитавшейся ему церковной земли немного прибавки давали. Отец отца не получал никакой пенсии. отец матери за свою 50-летнюю службу получал пенсию 8-10 рублей в год в виде пособия от Епархиального попечительства.

Бюджет нашего дома, таким образом, был незавидный. Но мы жили не худо, не зная нужды. У нас было неплохое хозяйство: лошадь, 3-4 дойных коровы, свиньи, овца, разного рода птица: землю обрабатывали сами, и она являлась для нас большим подспорьем. В озере водилось много рыбы, и отец с дедушкой недурно рыбачили. Летом соседний с нашим селом лес изобиловал множеством грибов и ягод — земляникой, малиной, черникой,

16

брусникой, черной смородиной. Ко всему этому надо прибавить, что цены на все продукты стояли очень невысокие: десяток яиц — 5 копеек, фунт масла — 12-13 копеек, фунт мяса или рыбы — 3-5 копеек.

В январе 1881 г. однажды вечером, уже лежа в постели, я подслушал семейный разговор. «В этот год, — говорил отец, — придется Егора везти в училище. Как-то мы управимся с расходами? Квартиру со столом дешевле 8 рублей в месяц не найдешь. Значит, отдавай все свое жалованье! А еще расходы: одеть и обуть, там же не как дома, босиком и в рваных штанишках бегать не будет. Да еще надо отвозить и привозить — тоже расходы; надо книжки, бумагу и прочее покупать... А и у нас же тут свои расходы...» «Что бы там ни было, способного мальчика мы не можем оставить без образования, — решительно заявила мать. — Отпустим прислугу, сократимся во всем, когда-нибудь и поголодаем, но Егорка должен учиться». «Поеду-ка я к братцу, — вмешалась в разговор бабушка. — Он должен помочь нам». Отец и мать одобрили решение бабушки.

Единственный родной брат бабушки, он же и крестный матери, протоиерей Иасон Давидович Лукашевич тогда с давних лет настоятельствовал в городском Себежском соборе. Умер он в 90-х годах, мне так и не пришлось увидеть его. Он был бездетен, богат и скуп. Последнее его качество, между прочим, сказывалось в том, что он единственной своей сестре, моей бабушке, очень нуждавшейся, аккуратно высылал помощь в размере... 10 рублей в год. Вскоре бабушка на отцовской лошади отправилась к брату в г Себеж, стоявший от нашего села приблизительно в 140 километрах.

Мать с нетерпением ожидала возвращения бабушки. Наконец бабушка вернулась. Мать бросилась к ней: «С радостью ли прибыла ты, мамочка? Что крестный? Обещал ли помощь?» Бабушка заплакала: «Отказал... Говорит, что же надумали — дьячковского сына учить... Отдайте его в сапожники, и будет с него». Так, с благословения своего богатого деда-протоиерея я должен был стать сапожником, но моя мать сказала: «Не плачь, мама! Бог с ним, с крестным! И без его помощи Егорка получит образование. Себе во всем откажем, а неучем его не оставим».

1 августа отец на своей лошадке отвез меня в г. Витебск, где я должен был выдержать приемные экзамены. Путь был неблизкий: наше село находилось в 90 километрах от Витебска. Проехав 55 километров, мы ночевали в г. Городке. Я горел нетерпением, когда же увижу Витебск, где мне предстоит выдержать экзамены и затем долго учиться. Вот и Витебск. Скоро начались экзамены, которые я выдержал успешно. Я — ученик духовного училища.

17

II. В духовном училище

Я ликовал. Идучи по городу, воображал, что все смотрят на меня, — не могут они не видеть, что я не кто-нибудь, а ученик духовного училища!

В селе же рассуждали, что отец зря отдал меня в училище: скоро или меня выгонят за озорство, или я сам убегу оттуда. Вероятно, такие разговоры тревожили моих родителей. Не иначе как по поручению отца наш корчмарь Н.И. Савин в начало сентября, будучи в Витебске, зашел в наше училище, чтобы осведомиться о моих успехах и поведении. Его удивлению не было границ, когда и от учеников, и от надзирателя он получил самые лучшие обо мне отзывы.

Действительно, в Витебске я стал неузнаваем. Отец поместил меня на квартиру к соборному диакону Ивану Алексеевичу Волкову, женатому на двоюродной сестре моей матери, с платой за квартиру со столом, мытьем белья и баней по 7 рублей в месяц. У Волковых было три сына; Дмитрий — на 4 года старше меня, Иван и Семен — на 4-5 лет младше меня. Дмитрий усвоил дурную привычку — совсем не от желания серьезно изучать науки сидеть в каждом классе по два года. Поступив в училище, я застал его перешедшим в 3-й класс. Не изменив своей привычке, он потом просидел в этом классе 2 года, а затем остался на 2-й год и в 4-м классе, где я и догнал его.

Дмитрий был спокойным малым, но Иван и Семен были забияками, себя считали хозяевами в доме, горожанами, а на меня смотрели как на пришельца из деревни. У меня же не было много защитников — бабушки, дедушки и горячо любимой матери. В училище кругом были чужие люди. И я сразу присмирел. Кроме того, учебное дело заинтересовало меня. Скоро все учителя обратили на меня внимание как на лучшего в классе, способного, примерного ученика. В особенности я успевал в арифметике, все объяснения учителя я схватывал на лету, быстро и безошибочно решал все задачи. Учитель перестал вызывать меня к очередному, как других учеников, ответу. Я спрашивался тогда, когда никто в классе не мог ответить на вопрос или решить задачу. Также мои ответы учитель часто оценивал баллом 5 (при пятибалльной системе). И учителя, и ученики считали меня первым в классе.

Кончилась рождественская треть. Отец приехал на своей рыжей лошадке, чтобы взять меня на Святки домой. В училище ему выдали мой отпускной билет, на второй странице которого, где выставлялись месячные баллы по успехам и поведению, стояли одни пятерки. Просиявший отец поцеловал меня и предложил в награду за успехи купить мне калоши. Признаться, меня очень бы порадовали калоши. Но я не забывал, что отцу трудно содер-

18

жать меня, мечтая, что меня примут на казенное содержание, и потому решительно отказался от подарка; чтобы начальство не подумало, что мой отец богат. А один из учеников старшего класса сострил: «Отец Шавельского недоволен баллами сына: одни пятерки и ни одной шестерки». Эта шутка быстро распространилась, и его товарищи долго дразнили меня.

В родное село я прибыл героем: шутка ли, я — первый ученик в классе! Радости матери и моих милых старичков не было границ: мать и бабушка не ошиблись во мне; дедушка гордился, что я его ученик. Праздники прошли быстро. 17 января я опять покинул родительский дом. При прощании, обливаясь слезами, бабушка сунула мне в руку серебряный рубль. И это она делала потом всякий раз при моем отъезде в училище. А ведь они с дедушкой получали, считая и братнее пособие, 18-20 рублей в год. Из них, значит, три рубля она отдавала мне. Отказаться от денег нельзя было: она приняла бы отказ мой как самое жестокое оскорбление. Ою этих рублях я и доселе не перестаю вспоминать как о евангельской жертве вдовицы. Любовь бабушки ко мне была беспредельна. Мать рассказывала, что бабушка, проводив меня в училище, с горя ложилась в постель и два-три дня не вставала с нее.

8 января меня доставили в Витебск. Я опять у дьякона И.А. Волкова. В воскресенье вечером к нему зашли его знакомые священники о. Софроний Серебренников и о. Дамиан Макаревский. Первый служил в с. Еленце, второй — в с. Завережье Невельского уезда. Только 4 километра разделяли их села. Они были сверстниками и жили в большой дружбе. Их сыновья — первого Стефан, а второго Петр — учились со мною в одном классе и за рождественскую треть успели «утешить» своих родителей значительным количеством двоек. Обеспокоенные двойками отцы прибыли в Витебск, чтобы принять какие-либо меры против новых возможных двоек. Помощник смотрителя училища Иван Фомич Богданович посоветовал им: «У о. дьякона Волкова квартирует одноклассник ваших сыновей Шавельский, разумный и скромный мальчик, лучший в классе ученик. Поместите туда своих сыновей, чтобы Шавельский влиял на них и, когда потребуется в ученье, помогая им». Волковы согласились взять на квартиру обоих мальчиков. Уходя, о. Софроний и Дамиан наградили меня двумя полтинниками. При этом о. Дамиан обратился ко мне: «Смотри ж, Егорушка! Мы надеемся на тебя. Ты должен постараться, чтобы ты оставался первым, Степка стал вторым, а Петька мой — третьим в классе».

Задача давалась мне неразрешимая: превратить двоечников в пятерочники. Все же получился немалый успех: мои Степка и Петька, освободившись от двоек, перешли во второй, а затем в третий класс. В 3-м классе я был принят на казенное содержание

19

и, перейдя на казенную квартиру, содержавшуюся вдовою Борисович, расстался со своими приятелями. После этого дела у них пошли хуже.

Мы во 2-м классе. Продолжаем жить в соборном доме. Дом стоит на возвышении. От дому спускается на север к переулку двор, длинным коридором огражденный с обеих сторон высоким дощатым забором. Конец августа: солнце зашло, но на дворе тепло и светло. По небу тихо плыла луна, везде переливались огоньки звезд. После ужина у Петьки разболелись зубы. Тетка-дьяконица дала ему какое-то лекарство, но от него не легчало. Тогда дьякон решил применить свое искусство. «Пойдем, ребята, во двор, — обратился он к нам троим, — я вас научу заговаривать зубную боль. Лучшего средства не может быть. Вы запомните, что я буду говорить. Только старшим вас не сообщать их, иначе заговор и у вас, и у них перестанет действовать. А младшим можете сообщать». Мы последовали во двор за дьяконом. «Теперь, — скомандовал дьякон. — становитесь в ряд около меня и смотрите на луну и повторяйте за мною!» Дьякон, также смотря на луну, начал заклинание, представлявшее бессвязный набор маловразумительных для нас слов. Я толкнул локтем Степку, Степка — Петьку. Петька был очень смешлив. Чтобы не прыснуть со смеху, он сжал двумя пальцами нос и, не могши сдержаться, издал сильный звук. «Свиньи вы, невежи!» — крикнул дьякон и ушел, не закончив заклинания. Тем не менее от всего происшедшего у Петьки утихла боль.

Кажется, в сентябре 1882 г, дьякон Волков получил назначение в богатый Петропавловский приход. Пришлось оставить соборный дом. Наняли частную квартиру, поместительный домик с садиком и огородом, почти на окраине города, против казарм 63-го Углицкого и 64-го Казанского полков. Домик этот принадлежал двум братьям Короткевич, витебским мещанам. Они жили в другом, рядом стоявшем домике, на чердаке которого помещалась огромная голубятня с разными приспособлениями для полетов своих и для ловли чужих голубей. Младший Короткевич — Филипп, 25-летний здоровый одноглазый парень, — все свое время отдавал голубям: размножал, дрессировал, покупая, променивал своих, заманивая и ловил чужих, которых должны были потом выкупить их хозяева. В той части города голубиный спорт был очень развит и умелым голубятникам приносил значительный доход. Мы ежедневно могли наблюдать, как к Филиппу приходили хозяева пойманных голубей, торговались, спорили, ругались с ним, пока он не отдавал пойманного. А то Филипп беспокойно шагал около своей голубятни и ругал «сукина сына» своего голубя, попавшего в ловушку соседа-голубятника, и затем шел выкупать пойманного. Нас очень занимала вся эта процедура.

20

Хотя с переходом к Петропавловской церкви материальное положение Волковых сильно улучшилось, однако они не сократили, а увеличили число квартирантов. Прибавилось еще четыре человека: два брата Красавицких, Фотий Черепнин и красавец атлет Николай Одельский, в 1888 г. простудившийся и быстро сгоревший от чахотки. Кроме младшего Красовицкого, все они были моими одноклассниками, все были хорошие и способные ребята, кроме доброго и чрезвычайно трудолюбивого, но совершенно неспособного Фотия.

Наше положение на новом месте жительства сильно ухудшилось: всех семерых нас поместили в не такой уж большой комнате, которая стала служить нам и спальней, и местом для занятий; кормить нас начали гораздо хуже, чем раньше; в пост же мы положительно голодали. Из подслушанного разговора дьякона с женой мы узнали, что они собираются обзаводиться собственным домиком. Значит, сообразили мы, на наших желудках экономию загоняют. К счастью, я скоро как казенно содержавшийся перешел в общежитие вдовы Борисович, кормившей нас как на убой — обильно, всегда вкусно, даже изысканно.

Теперь скажу несколько слов о самом училище. В мое время смотрителем училища был протоиерей Матвей Иванович Красовицкий, окончивший курс Московской духовной академии, человек умный, но замкнутый, малообщительный. Его общение с учениками было очень ограниченным. Только в самых крайних случаях ученики обращались к нему, когда требовалось специальное от него разрешение. Таков был, например, следующий случай. Мальчишки что обезьяны. Показалось им, что вырвать зуб — это своего рода шик, признак зрелости. Начгиш у разных зубодеров рвать зубы. Узнав об этом, о. Матвей приказал. чтобы без его разрешения никто из учеников не рвал зубов. Моему однокласснику, большому сорванцу Алексею Овсянкину, все же захотелось после этого выдернуть зуб, и он отправился к о. Матвею за разрешением. О. Матвей сидел в правлении училища, сосредоточенно перечитывая бумаги. Овсянкин открыл дверь и остановился у входа в комнату. О. Матвей не обращая на него внимания. Овсянкин кашлянул. О. Матвей поднял голову, через очки взглянул на просителя: «Тебе что надо?» — «Позвольте мне. отец Матвей. вырвать зуб!» — сказал Овсянкин. О. Матвей опустил голову и опять углубился в чтение. Овсянкин продолжая стоять. Через несколько минут о. Матвей опять поднял голову и объявил просителю свое решение: «Иди ты лучше оторви себе голову!» Ученики уважали о. Матвея, считая его очень умным и справедливым.

Интересны последние годы жизни о. Матвея. Кажется, в 1883 г. он купил выигрышный билет у своей свояченицы Руженцовой, по первому мужу Григорович. Через полгода на этот билет пал самый

21

большой выигрыш — 200 тысяч рублей. До этого времени о. Матвей получал по должности смотрителя 1200 рублей в год, жалованье, достаточное для скромного существования. И о. Матвей со своей семьей (женой, сыном и двумя дочерьми) жил очень скромно. Теперь он стал богатым: капитал мог давать ему процентов 10 тысяч рублей в год, а губернатор, первое лицо в губернии, в то время получал только 5 тысяч рублей в год. Но с богатством пришли несчастья. Свояченица потребовала выигрыш, так как это был ее билет. Не успевши в своем требовании, она подала жалобу в суд. Суд отказал ей, но самая судебная процедура, сопровождавшаяся неприятными для о. Матвея разговорами, пересудами и инсинуациями, сильно надломила его здоровье. Во время этого процесса он рассорился со своей женой, принявшей сторону свояченицы. Разошелся о. Матвей и с многочисленными своими родственниками, каждый из которых претендовал на часть выигрыша. Летом, когда о. Матвей с семьей жил на даче, на нее напали разбойники, и только чудом спаслась семья. Старшая дочь о. Матвея осталась в девицах, считая, что женихов прельщает ее приданое, а не она сама. Старые друзья о. Матвея, знавшие его бедняком, теперь сторонились его, когда он стал богатым. В душевном одиночестве и смущении доживал о. Матвей свой век.

Помощником смотрителя училища был Иван Филиппович Богданович, студент семинарии, окончивший курс по 1-му разряду. И по внешнему виду, и по духовным качествам он был создай для начальствования. Росту выше среднего, с чистым открытым лицом, всегда изящно одетый, аккуратный и точный, умный и распорядительный, строгий и справедливый, он пользовался большим уважением не только у учеников, но и у их родителей и учителей. Ученики, кроме того, его боялись, так как, отчитывая провинившегося, он не стеснялся в выражениях и умел донять самого бесчувственного. Особенно часто доставалось от него ленивым, худшим ученикам. Великовозрастный, но туповатый ученик Я. Емельянович при каждом ответе урока выслушивал реплики Ивана Филипповича вроде таких и подобных: «Болван вы! Какая же гад — рыба?» (Яше подсказывали «ибо», а он, не расслышавши, хватил «рыба»), «Усы у вас выросли, а ума не вынесли. Женить вас надо, да в пономари пристроить. А тут вы без толку сидите: только воздух портите». Великовозрастный и великорослый мой родственник Дмитрий Волков при ответе приседал, чтоб не так был заметен рост его. «Волков! Носом в парту не упирайтесь! От этого не перестанете болваном быть. Готовились бы к урокам лучше! Собираетесь до седых волос сидеть тут у нас. Хуже редьки надоели вы нам».

Фактически Иван Филиппович всем руководил в училище. О. Матвей был красивой вывеской, а хозяином в училище был Иван Филиппович.

22

Как преподаватель греческого языка Иван Филиппович не оставлял желать лучшего: умел толково и для всех понятно объяснить урок, умел и настоять, чтобы его объяснения были внимательно выслушаны и урок старательно выучен. Благодаря Ивану Филипповичу мы поступали в семинарию серьезно подготовленными по этому предмету. Преподавай он этот предмет и в семинарии, он сделал бы нас настоящими эллинистами.

Священную историю Ветхого и Нового Заветов, катехизис и богослужение преподавая нам священник кафедрального собора о. Василий Олимпович Говорский, молодой и нежно красивый, скромный и благочестивый, всегда изящный и ровный. Как и Иван Филиппович, он был студентом семинарии. Учитель это был заурядный: отсюда и досюда, по учебнику. Требовал знания учебника, и только. Огня в нем не было. В 1911 г. он был принят мной в Ведомство военного духовенства.

Арифметику преподавая красавец священник Успенского собора, студент семинарии о. Александр Ефимович Гнедовский, преподавая просто, но достаточно толково. В 1887 г. он перешел в военное ведомство: скончался в 1912 г., я отпевал его.

Латинский язык в нашем классе преподавался студентом семинарии Алексеем Андреевичем Черепниным. Ученики звали его Махоркой, потому что этим зельем всегда от него пахло и оконечности пальцев правой руки были желтыми. Черепнин преподавая неплохо, но его невзрачный вид и вялость значительно метали ему. Потом, уже пожилым, он женился, принял священный сан и служил священником в селе Фалковичи (в 14 километрах от Витебска), где и скончался.

Учителем русского языка я застал студента семинарии Михаила Гавриловича Жданова, красивого мужчину и ничем не выдававшегося учителя. В следующем году он оставил службу в училище и на его место был назначен окончивший Новороссийский университет Георгий Гаврилович Левицкий, сын священника Черниговской губернии. По лицу и прическе — точный портрет Н.В. Гоголя, всегда веселый и жизнерадостный, остроумный и подвижный, он фанатически любил свой предмет и умел и в учениках возбудить любовь и интерес к нему. Скоро он заслуженно стал любимым нашим учителем, потому что преподавал он с увлечением, живо, интересно, увлекательно. У него занимались и успевали даже самые слабые ученики. Через несколько лет Левицкий перешел на ту же должность в Полоцкий кадетский корпус, где и служил до своей смерти.

Географию преподавая о. Матвей, смотритель училища. Преподавание велось им несерьезно: всегда он сильно опаздывая на уроки: к урокам не готовился, при объяснениях уроков вдавался в мелочи и не придерживался системы: удовлетворялся самыми

23

незначительными познаниями учеников, которые в ущерб своему развитию пользовались этим.

Остается сказать несколько слов об учителе пения, соборном диаконе Алексее Ивановиче Виноградове, и надзирателе Павле Ивановиче Лузгине. О. Алексей по развитию был истым дьяконом, преподавал пение примитивно, особым его благоволением пользовались ученики, певшие в архиерейском хоре, которым им он ставил 5,5 (при пятибалльной системе). Павел Иванович, студент семинарии, выделялся своим необыкновенно высоким ростом, за что ученики прозвали его Каланчой. Другое его прозвище было Мизгирь. В его положении, когда его должность по принятым тогда порядкам была чисто полицейской, ему трудно было заслужить любовь учеников, но он и не пытался приобрести ее.

Врачом училища был немец Карл Иванович Бергнер. В городе его считали недурным врачом, но наши ученики брезгливо относились к нему, так как он одновременно состоял врачом и в витебских публичных заведениях.

Нельзя не упомянуть еще об одном члене училищной корпорации — училищном служителе Парфене, мужчине лет сорока, обладавшем могучими мускулами и великой отвагой. Мы, ученики, с большим уважением относились к нему, так как он был знаменитым бойцом в городских боях.

Наше училище помещалось в небольшом одноэтажном здании, принадлежащем Красному Кресту, на Малой Задвинской стороне города, в одном квартале от центральной Вокзальной улицы. С большого училищного двора в здание вели два входа. Первый вход вел в маленький вестибюль, направо от которого находилась классная комната 4-го класса, а налево — 2-го класса. Против входных дверей была дверь в учительскую, а слева от учительской находилась комната для заседаний правления училища, служившая в то же время и кабинетом смотрителя. Второй вход вел в узкий коридор, на правой стороне которого помещались приемная врача с небольшой больничной комнатой и классная 1-го класса, на левой — комната служителя и классная 3-го класса, соединявшаяся дверью с учительской. Классные комнаты были небольшие. но мы, неизбалованные дома, не замечали неудобств нашего здания. Все ученики жили на частных квартирах, городские — у своих родителей.

Рядом с нашим училищем на той же улице стояла военно-гарнизонная Николаевская церковь, причт которой состоял из священника о. Николая Заблоцкого и псаломщика Ивана Михайловича Сотко. Дети о. Николая Аркадий и Константин учились в одном со мной классе. Так как эта церковь считалась и нашей, училищной, и ее мы посещали в воскресенье и праздничные дни, в ней совершались все училищные требы, то я скажу несколько слов о членах ее причта.

24

о. Николай не производил на меня впечатления: служил он холодно, без всякого воодушевления, голое у него был слабый и невнятный, наружностью тоже не привлекал он. Помнится, что он был нервным и раздражительным. Но Иван Михайлович был восхитителен. Небольшого роста, всегда прилично одетый, благообразный, с большой лысиной и круглым добрейшим лицом старичок, он и сейчас, почти через 70 лет, как живой представляется мне. Мы, ученики, уже пришли к литургии. О. Николай совершает проскомидию, а Иван Михайлович читает часы. Читает наизусть, расхаживая по церковному амвону и двумя пальцами туша надгоревшие в подсвечниках свечи. Его странствование нисколько не мешает чтению: Иван Михайлович читает внятно, отчетливо, проникновенно, так что каждое слово западает в душу. Так же прочитывая и шестопсалмие — наизусть, туша свечи. Пел же Иван Михайлович, пожалуй, еще лучше, хоть и не обладая большим голосом. Пел он нежным баритоном, без всяких выкриков и фокусов, задушевно, строго церковно, разумно. Другого подобного церковного певца я не встречал в течение всей своей жизни. По окончании академического курса живя в Петербурге, я ежегодно навещая Витебск и тогда непременно заходил в Николаевскую церковь, чтоб еще раз послушать милого Ивана Михайловича.

Поговаривали, что он часто пропуская лишнюю рюмочку, о чем будто бы свидетельствовал порозовевший кончик его носа. Я ни разу не видел Ивана Михайловича выпившим, но. возможно. эти разговоры имели основание. В те времена нередко случалось, что благочестие уживалось с выпивкой. Был у меня в Петербурге большой приятель — академик, очень умный, честнейший, благороднейший, благочестивый человек, строгий постник; во все постные дни, не исключая обыкновенных среды и пятницы, сам не прикасался и семье своей не разрешал прикасаться ни к чему скоромному. Но от хмельного пития не отказывался ни в будни, ни в праздники, ни в мясоед, ни даже в Великий пост. На этой почве мы с ним однажды поссорились. Вышло это так. Наш общий знакомый пригласил нас обоих к себе на ужин. Была среда, значит, день постный. А знакомый-то наш был очень богат, гостеприимен и постами не интересовался. Наготовил он, чтоб ублажить нас. всякой всячины — и постной, и скоромной. Нас пригласили к столу. Увидев множество мясных закусок, мой приятель насупился, начал покашливать. Это у него означало, что он недоволен. А хозяин как нарочно приставая к нему: «Возьмите ветчины! Замечательная!.. А это гусь копченый. Тоже заслуживает внимания... Таких грибков в сметане, как эти, вы никогда не едали — попробуйте!..» Мой приятель начал раздражаться. Тогда я обратился к нему, наливая только что опорожненную им рюмку: «От этой же постнятинки ты, конечно, не откажешься?» «Ты

25

хочешь, чтоб я ушел отсюда?» — сердито ответил он и после в течение нескольких дней не разговаривал со мной.

В городе нас звали бурсаками и не без оснований: наше училище продолжало сохранять многие особенности старой бурсы, которую так красочно представил Помяловский. Переменились учителя, изменились учебники и методы обучения. Но воспитательная сторона во многих отношениях оставалась прежней. В училище, где было начальство, мы занимались науками, уроками, остальное время проводили на квартирах, в большинстве которых жило по 7-10 учеников. Там мы были предоставлены самим себе. Квартирохозяева не считали своим долгом, да и не обладали нужным авторитетом и способностями, чтоб воспитывать нас. А начальство... О. Матвей жил в соседнем доме с квартирой вдовы Борисович, но за два года он ни разу не зашел к нам. Почти не посещал ученических квартир и помощник смотрителя. Надзиратель Павел Иванович заходил раз-два в месяц, всякий раз не более чем на 5 минут. Задаст, бывало, несколько вопросов: «Все ли дома? Чем занимаетесь? Выучили ли уроки?» — и оставит нас. Правилам приличия и обращения никто нас не учил, идеалов нам никто не рисовал, бесед дружеских, отеческих с нами никто не вел. Единственный человек являлся исключением — это Г.Г. Левицкий, пользовавшийся всяким случаем, чтоб войти в дружеское общение с учеником. Особенно памятны его загородные с нами прогулки. Бывало, выведет нас за город — на Юрьеву горку или еще куда-либо — и там затевает игры, рассказывает нам, беседует с нами, наставляет нас. Если бы каждый учитель хоть отчасти следовал примеру Георгия Гавриловича!

Кажется, иногда начальство намеренно закрывало глаза, чтобы не замечать наших проступков. В то время еще были в моде кулачные бои. В Витебске, как только на реке Западной Двине, делившей город на две части, прочно замерзая лед, начинались бои. Обыкновенно в воскресные или праздничные дни в послеобеденное время в расположении города на обоих высоких берегах реки собирались тысячные толпы народа. Выступали бойцы, рослые, бородатые, иногда лет 50-60. Лучшие бойцы были городскими знаменитостями; их все знали, после каждого боя их имена передавались из уст в уста. На нашей стороне такими знаменитостями были: Парфен, наш училищный служитель, и Бочка, по профессии бондарь, почему и прозвали его так. Огромного роста, толстущий, как бочка, богатырски сильный — он был страшен для своих противников: их ряды валились под его мощными ударами. Парфен был в ином роде: росту выше среднего, худощавый, он брал силою своих мускулов и ловкостью. Благодаря этим двум бойцам победа часто давалась правой (нашей) стороне. Стоявшие на берегах толпы выкриками подбадривали, поощряли, а

26

при удачах бурно приветствовали — каждая сторона своих бойцов. Я не слышал об убитых в этих боях, но возвращающихся со свернутыми скулами, с окровавленными физиономиями не раз видел. Вообще, эти бои представляли дикое зрелище. Однако полиция не препятствовала им.

У нас в училище тоже зимою на переменах между уроками происходили свои бои. Туг одна сторона училища (2-й и 4-й классы) шла против другой (1-й и 3-й классы). Дело начиналось со снежков, переходило в потасовку, а кончалось мордобитием. Каждая сторона имела своих чемпионов. Когда я был в 1-м классе, на старшей стороне (2-й и 4-й классы) выделялся своей силой четвероклассник Яша Емельянович, великовозрастный слабый ученик, в каждом классе отсиживавший по два года. Огромного роста, с большой головой, монгольского типа широким лицом с крохотными глазами и толстым носом, он своей массивностью производил на нас. малышей, большое впечатление, которое еще увеличивалось тем, что он раза два в неделю тупой бритвой скоблил себе бороду. Мы, малыши, тогда с благоговением смотрели на него и каждый в душе завидовал ему.

2-й и 4-й классы как состоящие из более взрослых должны были бы побеждать нашу сторону — 1-й и 3-й классы. Но на нашей стороне был свой удалец — ученик 3-го класса Юзя (Иосиф) Стукалич, красивый, стройный юноша, обладавший большой силой и ловкостью. Благодаря ему часто брала перевес и наша сторона.

Училищные бои происходили, так сказать, под носом начальства. которое о них знало, но намеренно закрывало глаза. Обыкновенно на переменах надзиратель Павел Иванович расхаживая по двору, наблюдая за поведением учеников. Но как только начинался бой, он исчезал со двора.

По субботам после обеда наши бурсаки вели бои с евреями около синагоги, находившейся на северной окраине города недалеко от Ильинской церкви. Бои начинались малышами, вызывавшими евреев на бой. Когда же выступали евреи, нередко с участием взрослых, даже пожилых. тогда из засады выбегали наши бойцы и разгорался серьезный бой. Нашей опорой были Юзя Стукалич и Яша Емельянович. К сожалению, у последнего было слабое место: малейший удар в нос вызывая сильное кровотечение, и Яша выбывая из строя. Третьим по удали и успехам бойцом был мой однокурсник Семен Григорович. У него был свой метод борьбы: бросаясь «баранком», согнув голову, он ударял в живот или в грудь противника и опрокидывая его. Или же он прижимал противника к стене или забору и царапая ему лицо ногтями, специально для этого отпущенными. Это была жестокая операция: кожа клочьями валилась с лица противника, обливавшегося кровью. Я в бойцы не годился и на третьем году учебы мною стали пользоваться только как застрельщиком.

27

Из 1-го класса во 2-й и из 2-го в 3-й я переходил первым по успехам. Летом же, по переходе в 3-й класс, со мною случилось несчастье: собирая в лесу грибы, я встретился с волком, что сильно испугало меня. Я начал заикаться. При малейшем смущении или волнении я терял дар речи. Это чрезвычайно неблагоприятно отразилось на моих успехах, особенно в семинарии, где здоровым меня не знали и где я вынужден был давать только письменные ответы.

III. В семинарии

В августе 1885 г. я не без волнения вступил в священные стены Витебской духовной семинарии как ученик ее. Ректорствовал тогда архимандрит Паисий, в миру священник Петр Виноградов, до назначения на ректорскую должность состоявший законоучителем Витебских мужской и женской гимназий. Неглупый, добрый и общительный, он, однако, отличался странностями. Например, любил в вечернее время посещать классы, служившие ученикам и комнатами для занятий. Но появлялся он в классах в сопровождении своей собаки Бургаса, которому, бывали случаи, сопутствовала сучка. Когда же Бургас начинал безобразничать, наш о. ректор снимал камилавку и, ударяя ею Бургаса, с улыбкой приговаривал: «Какой же ты болван, Бургас! Бесстыдник! Пошел вон!» В оценке успехов архимандрит Паисий был очень пристрастен. Особым его благоволением пользовались певчие семинарского хора. Лучшие певцы могли совсем не учиться, будучи уверены, что о. ректор не допустит, чтобы они остались на второй год в классе. Голосистого и способного ученика Леонтия Астахова он на экзамене принял в семинарию по окончании последним только 3-го класса духовного училища, что неблагоприятно отразилось на последующих успехах Астахова. О. Паисия в семинарии не столько интересовало учебное и воспитательное дело, сколько семинарско-церковный хор, который при нем стоял очень высоко.

Не прерывал о. Паисий общения и со своими бывшими учениками и ученицами — гимназистами и гимназистками. Рассказывали, что он особенно любил знакомить первых со вторыми и чаще всего на бульваре около семинарии. Скончался он в 1900-х годах в сане Туркестанского епископа.

В 1886 г. ректором нашей семинарии стал протоиерей Иаков Андреевич Новицкий, небольшого роста, худенький, с длинной черной бородой. Его семинаристы считали ученым, философом. Может быть, они и правы были, но как ректор больших административных способностей он не проявил, и его участие в управлении семинарией для нас, учеников, осталось незаметным. В 1888 г. он был переведен на должность ректора же в свою род-

28

ную Курскую семинарию, и там его застала революция. Скончался он глубоким стариком сравнительно недавно.

Его заместил бывший преподаватель Полтавской семинарии протоиерей Иван Христофорович Пичета, по происхождению герцоговинец, питомец Киевской духовной академии. Когда я в Петербурге в музее императора Александра III рассматривал известную картину «Принесение Исаака в жертву», мне показалось, что изображение Авраама списано художником с протоиерея И.Х. Пичеты: густая грива волос, правильные и выразительные черты лица, длинная с проседью борода, — все как у протоиерея И.Х. Пичеты. К сказанному надо прибавить, что он был очень высокого роста и крепкого сложения.

Ученики невзлюбили о. Пичету: он им показался неприступным и слишком строгим. На самом же деле это был очень добрый, заботливый человек, разумный администратор, во многих отношениях улучшивший быт нашей семинарии. Его доброе сердце в особенности проявилось после семинарского бунта 26 октября 1889 г., главным образом, против него направленного. В этом бунте он был невиновен, а виновна была группа семинаристов, одни из которых не поняли, а другие оклеветали своего ректора. Бунт проходил безобразно: в огромном семинарском здании были выбиты окна, поломаны некоторые двери: собирались убить самого о. ректора. И это все происходило в то время, когда тут же, в квартире ректора, умирал от туберкулеза его первенец, студент университета. Виновники заслуживали большой кары, но ни один из них не пострадал, так как милостивый о. ректор всем им выхлопотал прошение. В следующем, 1890 г., протоиерей И.Х. Пичета перевелся ректором в Полтавскую семинарию. А скончался он, кажется, в 1920 г., будучи настоятелем кладбищенской церкви в г. Харькове.

Ректором нашей семинарии после о. Пичеты был назначен архимандрит Геннадий (Оконешников, из московских купцов), до того времени служивший в Афинах настоятелем посольской церкви. Назначение о. Геннадия ректором семинарии показывало, с каким безразличием относилась тогда высшая церковная власть к выбору кандидатов даже на такие ответственные должности, как ректорские в семинариях. Я. тогда ученик 6-го класса, почему-то был избран о. Геннадием в его митродержцы и потому всегда сопутствовал ему в его поездках для богослужений в кафедральный собор и другие церкви, наблюдал его и в классе на уроках, и в его квартире. Со мною он всегда был ласков, приветлив, часто угощал меня, а иногда предлагал мне пригласить к нему для угощения двух-трех моих товарищей. Кроме хорошего, я лично ничего не видел от него. Но по совести должен сказать, что трудно было найти более неподходящего, чем о. Геннадий, человека для занятия ректорской должности.

29

Начать с того, что он весил более 12 пудов. Это была какая-то заплывшая жиром туша. Усаживаясь в экипаже, он занимал все сиденье, и мне приходилось жаться к стенке. В трескучие морозы он выезжал на открытых санках в летней легкой рясе: никакой мороз не мог добраться до костей его. При длинных богослужениях он обливался потом, его подризник превращался в мокрую тряпку, как будто она только что была вынута из воды, и ключарь собора всякий раз жаловался, что о. ректор портит соборные облачения.

тучность о. ректора была благоприобретенной. Он любил покушать вкусно и обильно. Его кладовая ломилась от множества дорогих соленых рыб и разных закусок. Любил он и других угостить. В храмовый семинарский праздник (святых Кирилла и Мефодия, 11 мая) обед, которым он угощал почетных гостей — архиерея, губернатора и других губернских сановников, — был лукулловским. Ни раньше, ни после ни один ректор не давал такого обеда. Даже меня и моих товарищей, когда мы приглашались к нему, он угощал по-царски. Ученики прозвали его Пирожки, так как единственными темами в его нечастых разговорах с учениками были питательные: о пирогах (он произносил: «пирожки»), о вкусных селедках и тому подобном.

Самым же ужасным было то, что, разжирев телом, о. Геннадий сильно ослабел умом: полученное им академическое образование совсем не давало о себе знать. Память на лица у него отсутствовала — меня, митродержца, и то он не всякий раз узнавал, а что уж говорить о прочих. Этой его слабостью чаще других пользовались два моих товарища по классу — Щербов Саша и Шимкович Вася. Это были закадычные друзья, неизменно сидевшие рядом на задней скамейке. Сходства между ними было не больше, чем между мужским сапогом и дамским ботинком: Щербов — высокого роста стройный брюнет с продолговатым лицом и нежным баритоном: Шимкович — росту не выше среднего, белокурый, с лицом широким, говорил низким голосом, шепелявя, пел октавой. И одевались они по-разному: Щербов любил черный и темно-синий цвета, Шимкович предпочитал серый цвет. Но о. ректор никак не мог различить, который же из них Щербов и который Шимкович. Как не мог запомнить и того, что Вася — Шимкович. а не Шишкович. Приятели этим воспользовались: они условились по очереди готовиться к ректорскому уроку (Священное Писание в 6-м классе), к одному — Щербов, к следующему — Шимкович, и которого бы из них ни вызвал ректор, выходить приготовившемуся. Так они и действовали в течение всего года: Щербов часто отвечал за Шимковича, Шимкович — за Щербова. Ученики улыбались, а ректор не замечал этой грубой проделки.

Его преподавание Священного Писания Нового Завета (курса 6-го класса) было смехотворным. Никаких объяснений или разъ-

30

яснений. О. Геннадий требовал от отвечающего только перевода священного текста с греческого на русский язык. Ученики запаслись изданиями Нового Завета с двумя текстами — греческим и русским — и по ним отвечали, разбавляя русский перевод кое-чем из учебника. Получалась забавная картина: о. ректор сидел на кафедре, отвечающий стоял около него с Новым Заветом и по нему прочитывал русский текст, приводя о. ректора в удивление, что ученики так свободно и точно переводят с греческого.

В последний раз я видел архимандрита Геннадия перед Рождеством 1891 г., когда я служил псаломщиком в селе. Прибыв в Витебск, я остановился у своего бывшего товарища, Иосифа Григорьевича Автухова, тогда служившего надзирателем в семинарии. Его комната только стеною отделялась от ректорской квартиры. Возвращаясь с ним из города, мы около дверей надзирательской квартиры встретились с ректором. Всего шесть месяцев тому назад он убеждал меня поступать в академию. Но у меня не было денег на поездку, да и тянула меня к себе деревня. О. Геннадий узнал меня лишь после того, как Автухов напомнил ему. «Вы из академии приехали?» — спросил он меня. «Нет, из деревни», — ответил я. «Что же вы там делаете?» — «Служу псаломщиком». — «А дальше что будете делать?» — «Женюсь, священником стану». — «Женитесь, женитесь! Помрет жена, тогда поедете в академию...» Тут о. Геннадий оказался пророком.

Воспитательной частью в семинарии заведовал инспектор. Когда я поступил в семинарию, инспектором был магистр богословия Петр Людвигович Дружиловский, с давних лет инспекторствовавший в нашей семинарии. Ученики звали его Папашкой. Возраст Петра Людвиговича по его бритому, заплывшему жиром лицу и почти бритой голове определить нельзя было. Должно быть, он тогда подбирался к 70. В городе Петр Людвигович был всем известен, так как более тучного, чем он, человека там не было. По толщине он не уступал архимандриту Геннадию, только у последнего ряса значительно скрывала толщину. Петр Людвигович как будто не ходил, а плавал или, вернее, катился, как сорокаведерная бочка. Среди учеников ходила молва, что наш инспектор — большой ученый. Но в мое время Петр Людвигович ни в чем не проявлял своей учености.

Воспитательская роль Петра Людвиговича проявлялась в следующем. Точно в 8.45 утра, за четверть часа до звонка к урокам, из находившейся в другом конце семинарского сада инспекторской квартиры выплывала грузная фигура инспектора и, покачиваясь, по мосткам через весь сад направлялась к семинарскому двухэтажному зданию, в котором помещались классы. Во всех классах раздавались голоса: «Папашка идет! Папашка идет! Держись, Околович! Не осрамись, Попейко! Папашка идет!» Последнее обращение относилось к провинившимся ученикам, которых

31

ожидало объяснение с Папашкой. У входа в здание Папашку встречал надзиратель с шестью классными журналами под мышкой. Инспектор небрежно протягивал ему руку, и оба они начинали обход классов. Войдя в класс, Папашка здоровался и приглашал учеников сесть, а сам продолжал стоять около первого ряда парт. Надзиратель подавал ему классный журнал, в котором двойками отмечались учебные грехопадения учеников. Папашка вызывал каждого вчерашнего двоечника отдельно, требовал объяснения, делал внушения. По большей части ученические объяснения бывали однообразны: «Не мог выучить урока, потому что голова болела, потому что живот болел» — и тому подобное. Шаблонны были и Папашкины внушения: «Болван этакий, ты должен был заблаговременно выучить урок; ты должен был врачу показаться и учителю заявить о твоей болезни» — и так далее. Но бывали и комические случаи.

Ученик 3-го класса Степан Околович, щупленький изобретательный мальчишка, получил двойку по математике. Он знал, что Папашка ничего не смыслит в математике, и уже придумал объяснение. «Степан Околович!» — раздается голое инспектора. Околович, принимая печальный вид, выходит на середину класса и становится около инспектора, почти касаясь его брюха. «У тебя тут стоит двойка по математике», — говорит инспектор. «Стоит, господин инспектор», — отвечает Околович и кулаком трет глаза, делая вид, что плачет. «Ты чего же не знал?» — спрашивает инспектор. «Не мог извлечь квадратного корня из гипотенузы», — отвечает жалобным голосом Околович. «Такой простой вещи не мог ты ответить! Чтоб ты разучил этот вопрос! Убирайся!» — говорит Папашка. Околович возвращается на свою парту, улыбаясь и показывая язык. Он доволен разыгранной комедией.