13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

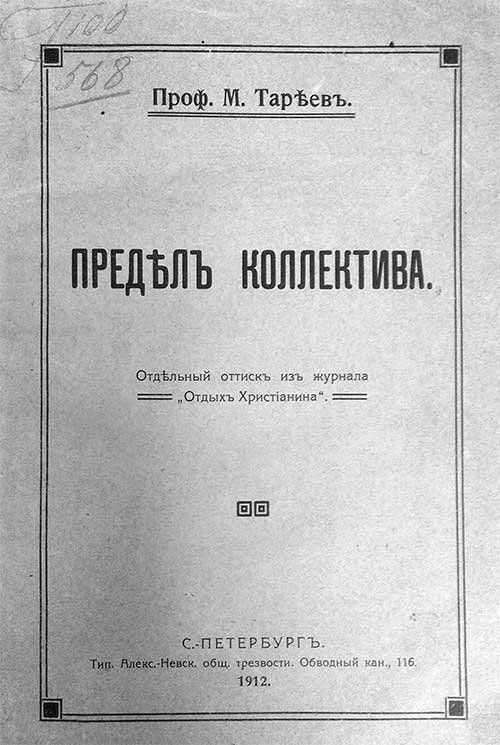

Автор:Тареев Михаил Михайлович, проф.

Тареев М. М. Предел коллектива

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

Предел коллектива

Вопрос об отношении между личностью и обществом ныне в значительной степени может считаться уясненным. Несомненные результаты, к которым и пришло продолжительное научное наследование этот вопроса, можно выразить в следующей формуле: немыслимо общество без личностей н немыслима личность без общества.

Значение личностей для общества наиболее настойчиво раскрыто этико-социологической, или – субъективной школой, лучшими представителями которой справедливо считаются Лавров и Михайловский. По прекрасным словам первого из них, общество вне личностей не заключает ничего реального. Общественные цели могут быть достигнута исключительно в личностях. Прогресс заключается лишь в личностях, - лишь личности могут быть его двигателями. Все свои надежды этот социолог возлагал на критически мыслящую личность, которую считал лучшим продуктом исторического процесса и единственным агентом прогресса. Он требовал от человека развития в себе самостоятельной, оригинальной личности, он требовал от общества создания благоприятных условий для деятельности личностей, он проклинал, считал вырождающимся то общество, тот народ, который не взращивает в себе, не выхаживает личностей — с смелой критикой и упорной энергией. Не менее энергично Михайловский, зна-

1

менитый социолог-публицист, боролся с органической теорией общества и с эксцентрическим укладом жизни, противополагая им субъективно-антропоцентрическую теорию. Человек ничего не знает ни о страдании и целях тех мелких единиц, которые входят составными элементами в его организм, ни о страданиях и целях общества, в которое он входит составною единицею: он знает лишь о страданиях и целях человека, и человеческая индивидуальность для него центральная индивидуальность, антропологическая или гуманная точка зрения — для него самая естественная. «Всякие другие точки зрения будут лишь попытками стать либо выше, либо ниже той ступени лестницы индивидуальности, на которой человек стоит по самой природе своей, а, следовательно, не приличествуют человеческой мысли». В своих отношениях к обществу, в качестве ли социолога или общественного деятеля, человек прежде всего должен быть восприимчивым к положению и состоянию личностей, к их чувствам и мыслям, к их страданиям и радостям, скорбям и желаниям, должен уметь войти в их интересы, пережить их жизнь, перемыслить их мысли, перечувствовать их чувства, перестрадать их страдания, проплакать их слезами. Если социолог не поднимется до этой восприимчивости, если он будет исследовать общество лишь объективно, он никогда не достигнет до правды-истины; если общественный деятель будет руководиться только объективными соображениями, если он будет невнимателен к интересам личностей, от него вечно будет ускользать правда-справедливость. Между объективным отношением к обществу и субъективным отношением к нему существует непримиримая вражда, — между человеком и обществом разыгрывается вечный антагонизм. Если общество в этой борьбе с человеком за индивидуальность, одерживает победу и

2

устрояется органически, поглощая личность, то оно должно умереть. «В случае победы общества, оно становится крепкою, индивидуальною, неделимою единицею, подчиняя себе все сильнее и сильнее личность, которая низводится этим процессом на степень простого подчиненного органа. Но, побеждая таким образом личность и само обращаясь в организм, общество подлежит уже всем условиям органической жизни, Как и всякий организм, оно должно иметь свою молодость, прелость, старость и, наконец, смерть»...

Эти авторы не доводят своего воззрения до отталкивающей крайности — до пренебрежительного взгляда на общество. Далеко до того. Они не говорят, что личность есть самодовлеющее начало, деятель, не нуждающийся ни в почве, ни в материале, — личность приводит в движение материал, который доставляется человечеством, высказывает слово, задуманное обществом, оформливает идею, внушенную ей народом. Лавров, усвояя в функционировании общественного союза, в историческом движении и в жизни исторических эпох реальность лишь особям, усматривая лишь в большем или меньшем числе этих особей воплощение коллективных обычаев, аффектов, интересов и убеждений, и с этой точки зрения признавая, что все социологические и исторические явления совершаются исключительно личностями, вместе с тем исповедует и значение общества. «Но в то же самое время, эти единственно реальные агенты истории — сознательные личности — суть не что иное, как продукты общественных процессов, обусловленные во всех своих актах интеллектуальной и аффективной жизни, во всех своих жизненных целях и практических проявлениях своей воли — строем и жизнью того коллективного организма, часть которого составляют эти личности. В отдельных личностях в действительности воплощается без остатка жизнь

3

общества. Ни одна личность не может черпать ни побуждений, ни понимания, ни привычек мысли и жизни, ни целей, ни средств — ниоткуда вне общества, среди которого личность выработалась и живет, продукт которого она составляет». И Михайловский усвоивает взгляд Луи Блана на историческую роль великих людей. «Сила, которою обладают могучие личности, почерпается ими из себя только весьма меньшею частью; большею же частью они почерпают ее из окружающей их среды. Жизнь их есть не что иное, как только сосредоточение коллективной жизни, в которую они погружены. Импульс, который они дают обществу, в сущности не велик в сравнении с импульсом, который они получают от него. Великие люди управляют обществом только при помощи силы, которую получают от него же. Они освещают его, только сосредоточивая в одном фокусе все исходящие из него лучи. Великие люди, — говорит еще Михайловский, - не с неба сваливаются на землю, а из земли растут к небесам; их создает та же среда, которая выдвигает и толпу, только концентрируя и воплощая в них разрозненно бродящие в толпе силы, чувства, инстинкты, мысли, желания».

Это не спорный культ героев, который проповедывал Карлейль, не отвратительная теория духовной аристократии и сверхчеловека, которая принадлежит поэтам-философам Ренану и Ницше. Нет. Социологи-субъективисты настаивают лишь на той бесспорной истине, что личная энергия составляет неизбежный этап, необходимое звено в исторической цепи, что личности суть единственные фокусы, в которых совершается горение и сияние коллективной силы.

С другой стороны, достаточно выяснена и обусловленность личности со стороны общества — даже в нравственном отношении. Еще А. Смит остроумно раскрыл

4

генетическую зависимость нравственного чувства от общественности. По его словим, основания, по которым мы одобряем или не одобряем наше собственное поведение, совершенно те же, по которым мы судим о поведении других людей. Мы одобряем или порицаем его, смотря по тому, сочувствуем ли мы, или нет, побуждениям и чувствам, руководившим нами, если мы вообразим себя в положении постороннего наблюдателя. Мы одобряем или порицаем наше собственное поведение, смотря по тому, найдем ли мы похвальными или предосудительными вызвавшие его побуждения, если станем на место другого человека, и будем смотреть на себя с его точки зрения и, так сказать, его глазами. Мы не можем судить о причинах, побудивших нас к поступку или вызвавших в нас чувство, если мы не отрешимся, так сказать, от самих себя и если не постараемся посмотреть на них с некоторого расстояния. Необходимо взглянуть на них глазами постороннего человека и с такой точки зрения, с которой, вероятно, он посмотрел бы на них. Каково бы ни было суждение наше о самих себе, оно находится непременно в некоторой сокровенной связи с тем суждением, которое существует, которое должно существовать или которое может, по нашему мнению, существовать в других людях. Если бы можно, было представить себе человека, выросшего на каком-либо необитаемом острове, вне всякого сообщения, с людьми, то в нем не было бы никакого понятия о приличии или неприличии своих поступков и своих чувствований, о достоинствах или недостатках своей мысли, как и о красоте или безобразии своего лица. Он не мог бы иметь этих способностей, ибо в его распоряжении естественно, не было бы никаких средств для их отличия, он лишен был бы отражающего зеркала. Но поместите этого человека среди общества — к нему вер-

5

нется это зеркало. Это зеркало — суждение об нас других людей, их похвала или порицание. Наши первые представления о красоте или безобразии вызываются созерцанием внешнего вида прочих людей, а не сознанием форм нашего собственного тела. Мы чувствуем, что в этом отношении прочие люди судят о нас, как мы судим о них. Нам приятно, когда им нравится наше лицо, и нам неприятно, когда оно вызывает в них отвращение. Мы стараемся узнать, какое впечатление производит на них наш внешний образ. Мы исследуем каждую черту своего лица; став пред зеркалом, мы рассматриваем себя с того расстояния, с какого смотрят на нас прочие люди. Забота о достоинствах и недостатках нашей внешности порождается исключительно действием, какое производится ею на других людей, — и мы были бы совершенно равнодушны к ней, если бы мы не жили в обществе. Так равным образом складываются и наши суждения о нравственном достоинстве. Мы стараемся заслужить похвалу людей и избежать их порицания.

Первоначальная форма нравственного закона есть обычай, который лишь позднее разлагается на нравственность и право. Обычай, или нрав, порождается коллективною жизнью общества, а не развивается из личных привычек. Известны по этому вопросу основательные суждения В. Вундта. Индивид есть Factor (деятель) общего развития, а не Motor (двигатель). Но насколько с одной стороны необходимо, чтобы индивид носил в себе задатки всего того, что он развивает в общении с себе подобными, настолько с другой стороны несомненно, что самые значительные создания коллектива, — язык, миф, обычай, право, — хотя и подпадают влиянию индивида, однако ни в каком случае не могут быть созданы им. Так как всякий язык есть способ обмена мыслей, то первона-

6

чальное создание слов не может принадлежать какому-нибудь одному изобретателю, а исходит от совокупности существ, одинаково одаренных духовно и стоящих в одинаковых внешних условиях. Не иначе обстоит дело и с обычаем, который равным образом есть не что иное, как проистекающее из общих представлений общее поведение. Пусть один вносит в него одно, другой другое, все-таки в целом он есть общее создание, которое не может быть разложено на индивидуальные элементы уже потому, что совершенно одновременное действие многих индивидуальных факторов не позволяет индивиду выделить то, что исходит от него самого, из того, чем он обязан другим. Конечно, и в истории обычая никогда не было недостатка во влиянии выдающихся умов, но поскольку мы его вообще можем проследить, он тем более исчезает в сумме необозримых частных сил, чем далее проникаем мы в прошлое истории обычая. Кто стал бы отрицать, что Моисей, Конфуций, Будда имели далеко выступающее за пределы их времени влияние на развитие как религии и нравственности, так и на внешнюю оболочку последней, т. е, обычай? Но появление таких людей с широким воздействием повсюду связано с наличностью более развитой культуры, и образ жизни народов, остающихся на примитивных ступенях, не говорит за то, чтобы и здесь индивидуальные влияния имели подобное же значение, хотя бы в более тесном кругу.

Каждая личность слишком много обязана культурному наследству тех общественных групп, к которым она принадлежит, чтобы можно было подумать о ее индивидуальной самодовлеемости. Само христианство могло открыться лишь в известных условиях культурного развития, на известных ступенях исторического прогресса. Эту мысль горячо и настойчиво отстаивал

7

покойный В. С. Соловьев. «Противники культуры, — писал он, — воображающие, что существование необразованных праведников доказывает что-нибудь в пользу их мнения, закрывают глаза на то, что мы имеем и здесь примеры необразованности лишь весьма относительной. Но именно решающее значение здесь имеет вопрос: могли ли бы далее такие праведники появиться в среде безусловно дикой?.. Отчего исторический Будда проповедовал свое учение не полудиким арьям, для которых коровье масло было высшим благом, а жителям культурных индийских государств? Отчего Сам Богочеловек мог родиться только тогда, когда настала полнота времен? Отчего Он явился лишь в VIII веке после основания вечного города, в пределах великого римского государства среди культурного населения Галилеи и Иерусалима»?

Итак, коллективная сила может открываться лишь в личностях, но личность, даже в этико-религиозном отношении, может возрасти лишь в атмосфере общества. Эту взаимную обусловленность личности и общества можно считать бесспорною. Но этим нельзя ограничиться при рассмотрении вопроса об отношении личности к обществу. Необходимо идти еще далее.

Во всех отношениях, включая сюда и нравственное, личность может возрастать лишь на фундаменте общественности. Во всех отношениях, кроме нравственного, личность служит лишь точкою приложения коллективной силы, и даже великие люди управляют обществом только при помощи силы, которую они получают от общества. Но в этико-религиозном отношении личность развивается дальше того, что ей может дать и чего от нее может требовать общество. Нравственность, к которой приводит общественная жизнь и которой требует от личности общество, есть нравственность социальная, которая имеет последнею целью общее

8

благо и для которой высшим масштабом служит средний уровень, первою и последнею заповедью является — не выделяться из общего уровня, не иметь своего лица. Личность, развиваясь в недрах общества, переходит за этот уровень, поднимается над этим масштабом, и в этико-религиозном сознании своем противопоставляет себя обществу. Само общество, естественно эволюционируя, неизбежно приводит к такому подъему личности над собственным уровнем. Не трудно указать некоторые этапы на пути этого развития личности на общественном фундаменте. Низшую ступень социальной жизни мы можем представить себе как непрерывный конфликт сил, как непрерывную борьбу между соседними обществами и между индивидами в обществе. Но, если силы равны, их конфликт приводит к равновесию; воспринятое сознанием и покрытое желанием равновесие освящается договором, порождающим равноправие, из которого вырастает право, правовое сознание. (Об этом можно читать в книге Лаврова «Очерки вопросов практической философии»). Затем разделение труда, вынужденное борьбою за существование, поставило для индивида свою задачу, отличившую его от других индивидов, создало его личное значение, дало возможность развернуться его личным талантам, вкусам и наклонностям, придало ему личную физиономию, а вое это, конечно, сопровождалось соответствующею психикой. (Это значение разделения труда обстоятельно раскрыто в книге Дюркгейма De la division du travail social). Для развития индивидуальностей в обществе важное значение имеет расширение пределов общественной группы, к которой принадлежит индивид. Чем теснее круг, которому мы отдаемся, тем меньше мы имеем индивидуальной свободы; если же круг, в котором мы действуем и к котором у принадлежат наши интересы, расширяется, то это дает больше простора

9

для развития нашей индивидуальности. Поэтому расширение общества, частью, в виде образования обширных государственных тел вследствие войн, частью, в виде объединения народов и государств в общечеловеческое общество в интересах торговых и иных сношений, естественным путем порождает расцвет индивидуальности. (Эта мысль блестяще раскрыта в статье Зиммеля Die Erweiterung der Guppe und die Ausbildung der Individualität, напечатанной первоначально в Leitschrift für wissenschaftliche Philosophie, затем перепечатанной в книге Soziale Differenziergung — глава третья — и еще раз в недавно вышедшей Soziologie — глава десятая). Свобода от общества, возможность поставить себя вне всякой данной группы, возможность противопоставить себя изменчивым требованиям общественных групп — воспитывает в индивиде сознание личности, как устойчивого центра нравственной оценки, — личное нравственное сознание, как внутреннее и бескорыстное в отличие от внешних и корыстных требований со стороны общественной группы. Личность уже развертывается на полном просторе от социальной условности, уходит в безграничную высоту духовной абсолютности, ускользает от оков социального уровня, превышает общественное сознание. Тогда как индивид, как член общества, во всяком ином отношении, кроме этико-религиозного, является, даже в качестве великого человека, лишь точкой пересечения общественных сил, пунктом приложения общественной энергии, состоит на службу социальным интересам и остается связанным социальными мнениями, общим духом, — он же, как этико-религиозная личность, возвышается над обществом, освобождается от его суждения, от социально-утилитарной оценки, становится автономным. Генетическая зависимость нравственного сознания от общества этим нисколько не ослабляется; нравственно автономным че-

10

ловек становится, лишь опираясь на общество. Но в том дело, что, опираясь на общество, личность возвышается над ним в религиозно-этическом отношении, возвышается до лично-духовной религии, до лично-абсолютной нравственности. Общество, утверждаясь на индивидах, как на своих членах, на социальных элементах, идет впереди их в культурно-историческом отношении; личность же, опираясь на культурное общество, становится выше его в религиозно-этическом отношении. Общество — это мощный слепец на твердых и быстрых ногах, движущийся вперед без сознания цели; личность — это сидящий на плечах слепого гиганта |немощный лилипут с прекрасными, широко раскрытыми глазами. Как ни немощен индивид в культурно-историческом отношении, ибо и шага вперед он не может сделать помимо коллектива; как ни велика его генетическая зависимость от общества в религиозно-нравственном отношении, ибо духовною и автономною личностью он может развиться лишь в обществе, — он выше коллектива в духовном отношении, выше общественного суда. И общество не только должно лелеять личностей, как свои элементы, как фокусы, в которых оно горит и сияет, нравственно воспитывать их, как свои члены, для которых общественное благо служит практическою нормою, но оно должно признать в них и другую сторону — внутреннюю, духовную, автономную, ускользающую от общественного контроля, от коллективного суда. В религиозно-этическом отношении личность стоит выше того, что ей может дать и чего может от нее требовать общество, и потому она не подлежит нравственному суду коллектива. О границах коллективного образования нравственных понятий, о религиозно-этическом пределе коллектива, я и хочу побеседовать с читателем.

11

В старой священной книге нам повелело: не судите! Великий философ нового времени высказал убеждение, что мы не можем судить о нравственной стороне поступков, что истинная моральность поступков всегда остается для нас скрытою, что наш нравственный суд никогда не может быть справедливым*).

Невозможность общественного нравственного суда над личностью вытекает из того обстоятельства, что личная нравственность — нравственность духовная, религиозно-абсолютная — невыразима во внешнем образе жизни. Лично духовная нравственность, в отличие от мистической созерцательности и замкнутости, необходимо имеет характер деятельный; имея своим главным содержанием положительную свободу, или любовь, она неизбежно сопровождается служением другим и вследствие этого, социальною полезностью. Но так как служение данному обществу, полезность для ближайшей группы — не составляют ее прямой задачи, так как она исходит из внутренней свободы, переступающей всякие социальные грани, то она не имеет определенного внешнего облика, по которому ее безошибочно можно было бы узнать. Она обязательно проявляется в поступках, и она даже не может миновать того, чтобы пользоваться сложившимися социально-этическими или правовыми порядками, но не существует никакой системы поступков, которая была бы адекватна религиозно-этическому сознанию, ни о каком поведении нельзя сказать, что оно неминуемо для человека такого сознания, — ни об одном

________________________

*) Кrіtik derroinen Vernunft: Die eigentliche Moralität der Handlungen (Verdienst und Schuld) bleibt uns, selbst die unseres eigenen Verhaltens, gänzlich verborgen. Unsere Zurechnungen können nur auf den empirischen Charakter bezogen warden. Wie viel aber davon reine Wirkung der Freiheit, wie viel der blossen Natur und dem unverschuldeten Fehler des Temperaments oder dessen glücklicher Beschaffenheit (merito fortunae) zuzusehreiben sei, kann Niemand ergründen und daher auch nicht nach völliger Gerechtigkeit richten.

12

поступке польза оказать, что он обязателен для него. В каких именно поступках обнаружится интимно-религиозное сознание человека, в какой образ жизни оно облачится, в каком поведении оно воплотится, — это дело личного характера человека, и этого ни в одном частном случае нельзя предусмотреть. Так и говорить христианский подвижник: «У одного все не походит на другого. Есть много дорог, и все ни одно место. Чем ближе к сему многу, тем они ближе и к себе взаимно; а в начале как они разны, до противоположности, как из Твери в Рязани в Москву. Потому-то и трудно угадать, что кому и как надо» (еп. Феофан). Для духовно-абсолютного принципа внешность не имеет обязательного значения, не имеет ценности сама в себе: он открывается и в самом обычном поведении, в будничных поступках. Лично-духовная ценность поступка не в его внешнем виде, а в том, что душа человеческая влагает в него, в том принципе, во имя которого он совершается, в том внутреннем содержании, какое с ним соединяется. Это не то, что социальная полезность, вполне доступная общественному суду. Если социальная добродетель в том, чтобы человек оправдывал общественное доверие, был рачительным хозяином, помогал нуждающимся в помощи, соблюдал честность в торговле, — то всякий оправдывающий общественное доверие, рачительный в хозяйстве, внимательный к бедным, честный в торговых делах, — всякий такой достоин похвалы, он делает все то, чего от него ожидают и требуют: в этом случае общественный суд адекватен обсуждаемому поведению, он исчерпывает весь поступок, к которому прилагается. Обществу нет никакого деда до того, по каким мотивам торговец соблюдает честность — по практическим ли соображениям, по страху ли пред общественным мнением, по природной ли простоте. Все равно, лишь бы мо-

13

тивы были прочны, лишь бы честность была действительная, а не мнимая, лишь бы весы были правильны и монета полновесна. Личная нравственность определяется особым принципом, который и придает ей весь смысл, все своеобразие, — она имеет внутреннюю сторону, свою душу. Лично-нравственное отношение человека к поступку в том, что он влагает в него всю свою душу, освещает его всем своим принципом. Нравственно ценить поступок или поведение и значит оценить всю душу человека, всю его сердцевину, весь его корень. Сказать, что этот поступок безнравственный — значит отметить изъян в самой душе человека, в самом его сердце, а нравственно восхвалить поступок — значит выдать аттестат его душе, его метафизической сущности, — значит претендовать на то, что мы проникли в его «святая святых», узрели его Бога, открыли то, что известно лишь собственному духу человека. На такое ведение не дает оснований внешний поступок, внешнее поведение, ибо внешний поступок, совершаемый во имя абсолютного принципа, ничем не отличается от такого же поступка, совершенного по иным мотивам. Вид поведения не связан неразрывно с абсолютным принципом. Лично-религиозный принцип — это как электрический ток, который равно будет действовать, направим ли мы колесо, с которым он соединен, в ту или другую сторону, вперед или назад: по направлению колеса мы не можем судить об источнике движения. Чтобы нравственно судить о человеке, нужно знать всю его душу, а вид поступка души не открывает. Если человек хочет быт честным в торговле, во имя Бога, его честная торговля ничем по виду не будет отличаться от ведения дела торговцем, соблюдающим честность по практическим соображениям или по страху пред общественным мнением. Если христианин оставит семью по зову Отца Небесного, то этот

14

его поступок ничем по внешности не будет разнствовать от развода ради нового брака. Для чего Толстой бросил свою семью — для Бога или по отвращению к семье; как нам это знать? Социальная ценность всякого брачного расторжения одна и та же.

Социальный масштаб не может дать даже наименьшего, отрицательного критерия для суждения о душе человеческой. Нарушение социальной заповеди вполне определяет социальную вину человека, его социальную недоброкачественность, причиняемый им обществу вред. Но для отрицательного суждения о нравственном достоинстве человека далее нарушение социальной заповеди оснований не дает. Это, во-первых, потому, что в общественный отброс, в «социальный экскремент» попадают как элементы ни на что негодные, так и превосходные элементы, которых общество не умеет использовать»; во-вторых, нет никакого внешнего различия между преступлениями, далее такими, как убийство и воровство, совершенными для предупреждения еще большего зла, напр., убийство человека, намеревающегося произвести крушение поезда, похищение чужого хлеба для накормления голодного*), и такими же преступлениями, учиненными по развращенности сердца; в-третьих, и в отношении к «настоящим преступлениям» нет возможности установить признаки абсолютной преступности. Я приведу слова Тарда из его сочинения La philosophie pénale. «Следует ли подразумевать под настоящими преступниками тех, которые были бы таковыми во всяком обществе, какое мы можем себе представить? Нет; таких наверное не существует. В таком случае не следует ли подразумевать здесь таких, которые остались бы преступниками во всяком

___________________

*) В католических святцах числится снятой (Криспин), который из краденой кожи приготовлял обувь для бедных.

15

прочно устроенном обществе? Может быть. Но объяснимся яснее. Я соглашаюсь, что существуют формы преступности, не совместимые с устоями жизни какого-нибудь народа, таковы убийство и воровство, совершенные без считающихся законными оснований, в ущерб общественному или считающемуся таковым благу. Но я положительно отрицаю, что существуют люди, которые во всяких социальных условиях какой бы те ни было нации и в какую бы то ни было эпоху были бы убийцами или ворами... Следует ли, что все наши убийцы и неисправимые воры отмечены печатью абсолютной преступности и что только они одни ею отмечены? Ничуть... Многие из наших негодяев и мошенников никогда не убили бы и не укради, если бы они родились богатыми, если бы не выпал им на долю печальный жребий родиться и воспитаться в грязном предместье и подвергаться там влиянию развращенных товарищей».

На почве этого вопроса произошло рассказанное у Кони «оригинальное столкновение» знаменитого филантропа доктора Гааза с митрополитом Филаретом, который был и председателем тюремного комитета. «Филарету наскучили постоянные и, быть может, не всегда строго проверенные, но вполне понятные ходатайства Гааза о предстательстве комитета за «невинно осужденных» арестантов. «Вы все говорите, Федор Петрович, — сказал Филарет, — о невинно осужденных... Таких нет. Если человек подвергнут каре — значит, есть за ним вина»... Вспыльчивый и сангвинический Гааз вскочил с своего места. «Да вы о Христе позабыли, владыко!» — вскричал он, указывая тем и на черствость подобного заявления в устах архипастыря, и на евангельское событие — осуждение Невинного. Все смутились и замерли на месте: таких вещей Филарету, стоявшему в исключительно влиятельном положении,

16

никогда и никто еще не дерзал говорит. Но глубина ума Филарета была равносильна сердечной глубине Гааза. Он поник головой и замолчал, а затем, после нескольких минут томительной тишины, встал и сказал: «Нет, Федор Петрович! Когда я произнес мои поспешные слова, не я о Христе позабыл, — Христос меня позабыл».

Общественный суд, как юридический, этим нимало не отменяется. Общество вправе сказать каждому преступнику: ты причинил ущерб обществу или его члену, посему неси наказание и возмести причиненный ущерб. Общество в праве не доверять такому человеку, например, общественных сумм; соседи вправе его остерегаться. Но этот суд может быть только юридическим, эти меры могут быть только внешними, — никто не может произнести над ним нравственного осуждения, никто не смеет клеймить позором его душу. Бог отдал сатане тело Иова и запретил касаться души (жизни) его: «токмо душу его соблюди». И нам голос Божий дозволяет лишь юридический суд над человеком и запрещает суд нравственный, — дозволяет взыскания и наказания, но запрещает произносить суд над душою человеческою.

Нарушение социальной заповеди, вполне доступное нашему наблюдению, не уполномочивает нас на нравственное осуждение человека; наличность социальных добродетелей не служит достаточным основанием для нравственного одобрения. Социальная область недостаточно глубока для того, чтобы захватить целиком всю душу человеческую, выявить всю ее глубину, выбросить на поверхность житейского моря всю ее сердцевину, открыть ее религиозную сторону, оформить ее запредельные порывания? Когда человек имеет собственные принципы, стоит на твердыне личного миропонимания, носит Бога в своем сердце, ведает глубины вну-

17

тренней свободы, тогда социальные добродетели и преступления захватывают его душу лишь краешком, волнуют лишь ее поверхность, облекают ее призрачными одеяниями. Но, может быть, нравственные принципы открываются в особых, необъятно возвышенных поступках, по которым внешний наблюдатель и узнает избранников Божиих, отмеченных небесною печатью? Не такое ли значение имеют высоты мистического созерцания, ведание сокровенных тайн, дар пророчества, чудотворения? Не открывают ли всю душу человеческую подвиги аскетизма и самопожертвования? Нет, нравственная ценность этих подвигов и восторгов в глубине души, во внутреннем принципе, и без этой внутренней подкладки они не имеют никакой нравственной ценности. Без этой внутренней подкладки обладание мистическим словом то же, что игра бездушного музыкального инструмента, пророчества и чудотворения — ничто в этико-религиозном отношении: есть социальная полезность или приятность, которые могут быть заменены искусством и техникой, и больше ничего. Если человек раздаст все имение свое, отдаст даже тело свое на сожжение, но совершит это не во имя любви, а по иным мотивам, то его подвиги не имеют ни малейшей нравственной ценности. И наблюдая со стороны эти высоты и подвиги, мы, заурядные граждане града Божия, не знаем, скрывается ли за этою блестящею внешностью духовная ценность, или они составляют бездушную маску, прикрывающую внутреннюю пустоту: и по ним мы не можем судить о душе человеческой, не можем произносить нравственного суда. Эти подвиги могут быть бездушными, и установившийся обычай судить по особым поступкам о нравственном достоинстве личности вызывает в жизни широкое лицемерие. У одного аскетическая внешность или благотворительная деятельность вылились из души, другие на-

18

чинают с этой внешности, чтобы приобрести себе духовную славу. И вот почва, на которой и в наши дни развертываются такие грандиозные злоупотребления аскетическою и благотворительною видимостью. Их корень в неуменье общества остановиться на границе единственно ему доступной оценки под углом зрения социальной полезности или вреда, в установившихся внешних масштабах нравственной оценки. В этом клубке завито трагическое внутреннее противоречие: первые опыты религиозно-этического творчества, заря каждого духовного подъема — создают внешние выходы для внутренней энергии, выразительный язык духовной жизни; но как только складывается этот язык, принимает явственные формы, становится годным к употреблению: как только возникает возможность внимать этому голосу, вычитывать в этой внешности сокровенную жизнь духа, уже теряется возможность доверять ей, уже становится неизбежным все слова и поступки толковать в обратном смысле, уже сами духовные деятели вынуждаются внутреннею порядочностью воздерживаться от внешности, за которою установилась репутация, не употреблять языка, который вошел в употребление, не произносить слов, которые доступны общему пониманию. И изысканным языком духовной жизни, т. е. юродством, становится уже язык неизысканный, простая видимость. Все перепуталось: прославляется героизм ходульных людей; восхваляется слава картонных мечей, бумажных подвигов; истинный героизм переселился в будничную работу, подлинный героизм стал воздержанием от героической внешности. Ничего со стороны не разузнать; ничего издали не рассмотреть; все заволоклось туманом, прикрылось призраками.

Нет слова, в котором сказалась бы глубина духов-

19

ного ведения, нет поступка, в котором отразилась бы душа человеческая, нет поведения, которое было бы ее портретом. И отсюда вечная тоска человека — тоска невыразимости. «Мысль изреченная есть ложь»; ложь и всякая внешность, как опора для нравственного суждения о личности; ложь - всякий поступок, как основа духовного познания. Познавание души человеческой, постижение чужого сердца идет мимо внешности, скользит поверх поступков, пользуется словом только как поводом. Есть ведение, соединяющее души, объединяющее сердца, проникающее в последнюю глубину чужой души: это ведение интимное, сердечное, дружеское. Оно всегда превосходит слышанное слово, виденный поступок; оно — творческое. Это познание не приобретается на улице, не дается издали; это ведение — келейное, это общение — интимное. Бросайте духовные семена, сейте душевные слова, — вы не знаете, где то сердце, которое послужит доброй почвой, где та душа, которая отзовется на вашу душу. Придет незваный, пред которым открыты внутренности души вашей, есть кто-нибудь нежданный, кто знает о вас тайное, кому явно сокровенное. А те, к кому вы обращаете свое слово, кого вы зовете на пир души своей, — видя не видят, слыша не слышат. Смеются, когда сердце ваше разрывается от горя, и кричат: «паясничай еще, — мы довольны». И сколько ни надрывайтесь, как ни будьте красноречивы, в каких потугах ни извивайтесь, — вы не изольете души своей, не вынудите понимания, не пробьете стены, за которою все скрылись, не пронижете тумана, который всех разделяет.

Так устроено человеческое общество, что все, сходясь вместе, становятся друг к другу задом, все, встречаясь друг с другом, пеленой покрывают глаза свои, притеняют их от солнечного света чужой души. И в этом разумная экономия человеческой жизни.

20

Ведь если бы наши внешние чувства не были ограничены столь высоким порогом, ведь если бы мы ежеминутно воспринимали и —

...неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье,

то наш слух был бы полон такого «шума и звона», что мы не могли бы обращать должного внимания на полезные нам звуки ближней жизни. Так и в социальных отношениях. Если бы нам каждую минуту была открыта вся душа наших ближних; если бы мы созерцали всю духовную красоту или все внутреннее безобразие нашего собеседника; если бы мы переживали горе и радость всех человеческих сердец, - то были бы невозможны никакие социальные сношения, вся жизнь обратилась бы в заснувшее царство. Покупатель был бы поглощен внутреннею драмою продавца, продавец забыл бы свое дело в полнейшем умилении пред полнотою душевной жизни покупателя; застыл бы в одной позе заказчик и сапожник; не стало бы отношений учителя и ученика, мастера и подмастерья, подрядчика и рабочего. Настало бы слияние сущностей и исчезла бы вся феноменология, общественной жизни, все движение культурной истории. Живая жизнь возможна потому, что наряду с интимно-человеческими отношениями существуют внешние отношения покупателя и продавца, заказчика и мастера, учителя и учеников, ремесленника и подмастерья, подрядчика и рабочего. Существует высокий порог для нашего сознавания чужой души; вся жизнь покрыта ослабляющим восприимчивость туманом. Общение людей при пониженной температуре, при сдавленной чувствительности — это и есть общественная жизнь, создающая все культурные блага,

21

весь исторический прогресс. Медицина возможна потому, что хирург спокойно относится к пациенту, который для его не свой ребенок, терапевт не теряет головы при постели больного, как он теряет голову при постели своей жены. Торговля процветает потому, что покупатель отсчитывает монеты не по мотивам сострадания ко всякому продавцу, а по строгой оценке товара. Общественная жизнь есть система внешних отношений, в которой нет места для души человеческой. Социальность захватывает наши оболочки, а не сердцевины; социально мы сталкиваемся не сердцем к сердцу, а крепкими лбами, толстыми мозолистыми кожами. Общественно каждый из нас хуже того, чем он может быть сам в себе, - каждый из нас ниже той высоты, до которой он один может подняться. Этот вопрос хорошо исследован в трудах Тарда, Сигеле, Лебона. «Я всегда думал, — говорит автор Apologie dʼun fou (Чаадаев), — что инстинкты большинства бесконечно более страстны, узки, эгоистичны, чем у отдельного человека, что истина не выжимается в уличной давке и не доказывается числом, и что, наконец, человеческое рассуждение с полным могуществом, во всем величии раскрывается только в уединенном уме, который является центром и солнцем собственной духовной сферы». Много думал и много высказал верного по вопросу об одиночестве — друг одиночных путешествий — Ницше. «В стороне от рынка и славы держится все великое; в стороне от рынка и славы искони жили изобретатели новых ценностей»...

В социальной жизни, которая наполнена купцами, ремесленниками, земляками, соседями, сословиями, классами, которая дает единственную возможность знать о человеке но его словам и делам, по его внешнему виду, но его разнообразным отношениям, — в этой

22

жизни все стоят друг к другу задом, все прилаживаются друг к другу наименее чувствительными частями. Нет в социальной системе места для познания чужой души, нет возможности для человека открыть свое сердце для взоров каждого, распахнуть свою душу пред глазами мира, подойти к каждому и обдать его блеском своей идеи, сиянием своих порывов. Напрасны будут усилия, тщетны надежды! Душа не может сказаться на общественном языке, на языке толпы... Раскольников «вдруг вспомнил слова Сони: «поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: я убийца!» Он весь задрожал, припомнив это. И уже до того задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одной искрой и, вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом з нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю... Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился во второй раз.

— Ишь, нахлестался! — заметил подле него один парень.

Раздался смех.

— Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает, — прибавил какой-то пьяненький из мещан.

— Парнишка еще молодой! — ввернул третий.

— Из благородных! — заметил кто-то солидным голосом.

23

— Ноне их не разберешь, кто благородный, кто нет.

Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольникова и слова: «я убил», может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем»...

Не для того существует толпа, чтобы вместить и оценить душу человеческую: ею, как водою щепка, все душевное извергается. Все глубокое, мистическое, запредельное, задушевное человек должен таить на дне своего сердца. Св. Франциск Ассизский укорил своего товарища, который явно сокрушался о своих грехах. «Зачем, сказал он, ты обнаруживаешь горе и печаль о своих грехах? Эта печаль должна остаться между тобою и Господом; моли Его, чтобы по Своему милосердию Он даровал и возвратил душе твоей спасительную радость, которой она лишилась по вине грехов. Предо мною же и другими всегда старайся быть радостным, ибо слуге Божиему не годится перед братом или перед кем-либо другим обнаруживать печаль и иметь смущенное лицо». С Богом нужно беседовать в замкнутой клети, Божии дела нужно делать так, чтобы правая рука не знала, что делает левая

Блажен, кто про себя таил

Души высокие созданья,

И от людей, как от могил,

Не ждал за чувство воздаянья!

Ведь что единственно может ценить в своем ближнем человек? К чему единственно может относиться его суд? Он может ценить единственно ту пользу, которую он получает от другого!) Поэтому для суждения о другом возможна только такая формула: «он для меня хорош», «он для меня полезен», «он мне причинил вред». Предполагается при этом, что он в той же степени, в какой полезен для меня, —

24

бесполезен или вреден для другого, что он дал мне то, чего не дал или что отнял у другого, — и обратно: кто бесполезен или вреден для меня, тот любезен для других. Из цепей этой ограниченности человеку выйти невозможно: только Бог может быть добр для всех, может благотворить одновременно всем. А человек может быть внимателен к одному лишь под тем условием, что в это же время он невнимателен к другому, он дает одному то, чего уже не может дать другим и что нередко отнимает у других. Отношения человека ко мне суть только отношения его ко мне, и больше ничего. Между тем в деле нравственного суда совершается изумительнейший прыжок, который всегда оказывается salto mortale, совершается непростительная логическая ошибка. Я не говорю того, на что единственно я имею право, — я не говорю: он для меня хорош, но я говорю то, на что я не имею ни малейшего права, — я говорю: он хорош, т. е. произношу о нем нравственное суждение. Вместо того, чтобы сказать: он мне причинил вред, он ко мне был невнимателен, я называю его безнравственным человеком, низкою тварью, негодяем, погибшим созданием. Мозоль, на которую мне наступили, становится корнем нравственного осуждения. «Грубый человек считает прохожего самым подлым, самым отверженным созданием в мире, только за то, что это создание наступило ему на мозоли. Мозоли (Hühneraugen) стали глазами (Augen), которыми этот человек видит и судит».

У кого достанет нравственных сил воздержаться от проклятья и, корчась от боли, восклицать: «он отдавил мне мозоль, но я не знаю, плохой ли он человек?» На каждом шагу мы встречаем обратное: (никто не делает различия между личным ощущением и объективным нравственным суждением.

25

Но разве мозолями глядят все произносящие нравственный приговор? Разве из мозолей исходят все похвальные речи, все обличения? Есть еще чувство, которым питается всякая страсть к нравственному суду — к одобрению и порицанию. Это — чувство нравственного самодовольства, нравственного самоуслаждения. Кто судит, тот — и в своей совести и в глазах слушателей — становится превосходнее того, кого он судит, и превосходнее всех тех, которые не судят. Судить значит доказывать свое нравственное превосходство, услаждаться своею нравственною высотою. Этот именно мотив побуждает нас произносить нравственный суд и над теми лицами, которые не потревожили наших мозолей. На этом свойстве нравственного суда останавливали свое внимание остроумные мыслители. Гегель, рассуждая о психологическом истолковании истории, которое старается свести все деяния великих людей к той или другой страсти, каковы славолюбие, страсть к завоеваниям, и чрез то показать, что герои истории были безнравственными людьми, — пишет: «Какой школьный учитель не свидетельствовал об Александре Великом, о Юлии Цезаре, что эти люди были одержимы такими страстями и потому были безнравственными людьми? Отсюда сейчас же выводится то заключение, что он, школьный учитель, гораздо лучше их, так как не обуревается такими страстями, и доказывает это тем, что он не завоевал Азии, не победил Дария, Пора, но благодушно жил и давал жить другим»*).

_______________________

*) Vorlesuneen über die Philosophie der Geschichte — Einleitung: Welcher Schulmeister hat nicht von Alexander dem Grossen, von Julius Cäsar vordemonetrirt dass diese Menschen von solchen Leidenschaften getrieben, und daher unmoralische Menschen gewesen seyen? woraus sogleich folgt, dass er, der Schulmeister, ein vortrefflicherer Mensch sey, als jene, weil er solche Leidenschaften nicht besässe, und den Beweis dadurch gebe, das erobere, den Darius, Porus nicht besiege, sondern freilich wohl lebe, aber auch leben lasse.

26

Нравственное негодование, обличительные речи, истекая из морального самодовольства, внушают и другим уважение к строгому обличителю. Это—самый верный путь снискать себе почетное положение в обществе... и самый верный путь унизить своего противника. «Если вы желаете хорошенько насолить и даже повредить противнику, — говорил мне один старый пройдоха: — то упрекайте его в том самом недостатке или пороке, который вы за собою чувствуете. — Негодуйте... и упрекайте! Во-первых — это заставит других думать, что у вас этого порока нет. Во-вторых — негодование ваше может даже быть искренним... Вы можете воспользоваться укорами собственной совести. Если вы, например, ренегат — упрекайте противника в том, что у него нет убеждений! Если вы сами лакей в душе — говорите ему с укором, что он лакей»... Это написал Тургенев в одном из «стихотворений в прозе», которые сложились у него «под тем или другим впечатлением текущей жизни». В другом из тех же стихотворений он описал безмозглого пошлеца, который добился всеобщего уважения единственно тем, что всех сурово осуждал.

А наши похвальные речи? Не говорим о льстивых речах «в глаза», этом корыстном исчадии нашего социального рабства и страха: чем мотивируются наши похвальные речи в честь отсутствующих лиц, преимущественно — в честь покойников, к которым панегиристы глубоко равнодушны? Откуда эта склонность прославлять чужие добродетели, восхвалять чужое самоотвержение, сердечность. щедрость, бескорыстие? Восхваляющий всегда стоит на той же высоте, как и обличитель: оценить добродетели другого может лишь тот, кто носит их в собственном сердце. Не подлежит сомнению интимное отношение, внутреннее сродство между оратором и его клиентом. Отблеск начертанного образа падает на

27

лицо панегириста, подобно, как лицо Моисея сияло от священных скрижалей. В той же самой степени, в какой возносится личность сочинителя, — унижаются лица слушателей. Каждый стих импровизированного акафиста сопровождается неизменным припевом: «не то, что вы, мои жалкие слушатели». Если произнесенные слова дополнить подразумеваемыми, то все похвальные речи получат такую схему: «он (имя рек) был бескорыстен, вы, слушатели, все и всегда корыстолюбивы; он был самоотверженный деятель, вы самолюбивые лентяи: он был мужествен, вы трусы и рабы»... Вот почему — насколько легко чувствуется на торжествах в честь общественных деятелей, легко слушаются похвалы их общественным заслугам, указания трудов и дел, полезных для всех нас, настолько же тяжело внимать бесстыдному восхвалению чужой души, наглому предвосхищению Божьего суда. Это — преступление, равное осквернению могилы, обнажению трупа.

Более обычное общественное одобрение называется популярностью, вернее сказать — состоит в популярности. Восхваление популярного человека является странным недоразумением, сентиментальным повторением уже сказанного, бессмысленным жеванием уже произнесенного: на популярность нужно только указывать. Ее не нужно объяснять, оправдывать, доказывать: популярность уже в себе содержит всю славу, всю похвалу. Здесь именно приложимо известное изречение: не по хорошу мил, а по милу хорош. Но что же такое популярность?

Популярность с видимой стороны есть поклонение толпы пред избранником, доверие, расположение к нему, с невидимой стороны оно есть внушение толпе со стороны избранника, вид гипнотизма. Такова популярность как на своей высшей ступени, на ступени преклонения толпы пред героем, равносильного апо-

28

феозу, так и на низших ступенях, на которых фигурирует «милейший человек», «почтенный человек» и т. п. Чтобы постигнуть смысл популярности, ну ясно, хотя бы в малой степени, представлять себе психологию толпы. Я воспользуюсь трудами Лебона. Самый поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной толпе, состоит в следующем: каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющей их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые возникают и превращаются в действия лишь у индивидов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа представляет временный организм, образовавшийся из разнородных элементов, на одно мгновение соединившихся вместе, подобно тому, как соединяются клетки, входящие в состав живого тела и образующие посредством этого соединения новое существо, обладающее свойствами, отличающимися от тех, которыми обладает каждая клетка в отдельности. Это различие изолированного индивида от индивида в толпе объясняется тою ролью, которую играет бессознательное не только в органической жизни, но и в отправлениях ума. Сознательная жизнь ума составляет лишь очень малую часть по сравнению с его бессознательной жизнью. Наши сознательные поступки вытекают из субстрата бессознательного, создаваемого в особенности влияниями наследственности. И этом субстрате заключаются бесчисленные наследственные остатки, составляющие собственно душу расы. Кроме открыто признаваемых нами причин, руководящих нашими действиями, существуют еще тайные причины, в которых мы не признаемся,

29

но за этими тайными причинами есть еще более тайные, потому что они неизвестны нам самим. Большинство наших ежедневных действий вызывается скрытыми двигателями, ускользающими от нашего наблюдения. Эти-то качества характера, управляемые бессознательным, соединяются вместе в толпе. В коллективной душе интеллектуальные способности индивидов и, следовательно, их индивидуальность — исчезают; разнородное утопает в однородном, и берут верх бессознательные качества. На этой общей почве в толпе появляются новые черты, которыми не обладают составляющие со индивидуумы в отдельности. Первая причина этого заключается в том, что индивид в толпе приобретает, вследствие только численности, сознание непреодолимой силы, и это сознание дозволяет ему поддаваться таким инстинктам, которым он никогда не дает волю, когда бывает один. Вторая причина — зараза — также способствует образованию в толпе специальных свойств и определяет их направление. В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно. Третья причина, и притом самая главная, обусловливающая появление у индивидов в толпе таких специальных свойств, которые могут не встречаться у них в изолированном положении, это — восприимчивость к внушению, — и зараза, о которой только что сказано, служит лишь следствием этой восприимчивости. Индивидуум, пробыв несколько времени среди действующей толпы, под влиянием ли токов, исходящих от этой толпы, или каких-либо других причин, — неизвестно, — приходит скоро в такое состояние, которое очень напоминает состояние загипнотизированного субъекта. Такой субъект, вследствие парализования своей сознательной мозговой жизни, становится рабом бессознательной деятельности своего спинного мозга, которою гипнотизер управляет по своему произволу.

Толпа представляет собою самую удобную среду для

30

внушения. Мы ставим в высшей степени интересный вопрос: какие лица наиболее способны гипнотизировать толпу, внушать ей определенные идеи и определенные желания, объединять ее и господствовать над ней? В литературе этот вопрос хорошо исследован. Все авторы, занимавшиеся им, приходят к тому несомненному выводу, что способность лица гипнотизировать толпу, управлять ею, не состоит ни в какой зависимости от нравственных достоинств лица. Здесь все дело в специфическом свойстве организации данного лица, в том особом свойстве, которое сродняет его с толпою. Герой, повелевающий толпой, должен иметь в себе нечто от безумия этой самой толпы, должен стоять с нею на одном уровне в этом отношении. Поэтому не только нельзя сказать, что герои, пред которыми преклоняется толпа, всегда бывают лицами высокой нравственности, — напротив, они столь лее могут быть и чаще всего бывают лицами низкого нравственного уровня. Михайловский, весьма интересовавшийся вопросом об отношении между героем и толпой, решительно заявил, что это не есть вопрос о действительном величии героя. «Имея собственное свое мерило величия, вполне пригодное для тех или других целей, мы не можем им руководиться при изучении поставленного нами вопроса... Задача состоит в изучении механики отношений между толпою и тем человеком, которого она признает великим, а не в изыскании мерила величия. Поэтому заведомый злодей, глупец, ничтожество, полуумный — для нас так же важны, в пределах поставленной задачи, как и всемирный гений или ангел во плоти, если за ними шла толпа, если она им искренно, а не по внешним побуждениям повиновалась, если она им подражала и молилась». Прочитаем далее, что говорит Тард. «Толпа действующая бывает двух родов: опознающая и ненавидящая. Но какому делу пер-

31

вая отдает свою деятельность? Трудно решить, что гибельнее: ненависть или любовь толпы, негодование или энтузиазм ее. Когда она горланит, захваченная каннибальской горячкой, она несомненно ужасна; но, когда она преклоняется пред своим человеческим идолом, отпрягает его карету, поднимает его па плечи, то в большинстве случаев предметом ее обожания, этого зародыша диктатуры и тирании, служит какой-нибудь полусумасшедший, как Мазаниелло, дикий зверь, как Марат, генерал-шарлатан, как Буланже... Заразительная сила людей в толпе далеко не пропорциональна степени их моральной или интеллектуальной высоты. В собрании, а тем более в толпе, не избранными, а скорее подонками общества увлекается обыкновенно vulgum pecus. Неизвестно в точности, почему именно некоторым людям присущ дар влиять на других и вызывать восхищение, как неизвестно в точности, почему им присущ дар гипноза. Самые лучшие гипнотизеры очень часто оказываются посредственными умами, между тем как иногда выдающимся врачам не удаются никакие попытки гипноза. Как часто выдающийся человек подчиняется авторитарной посредственности, которая нескромно завладевает им и заставляет его следовать себе во всем! Она ого запугивает, он дорожит ее мнениями и не делает ничего против ее воли. И иногда под этими угождениями нет даже ни тени симпатии. В училищах звезды класса редко пользуются наибольшим влиянием и наибольшей популярностью; отчаяннейшие лентяи, напыщенные гордецы с нетерпимым характером имеют больше успеха. Энергия воли здесь надо полагать, играет роль более важную, чем способности и даже силы ума. Но сюда присоединяется, вероятно, некоторое физическое действие, не поддающееся анализу и производимое особенностями черт лица и

32

телосложения». То же говорит и Лебон. «Обыкновенно вожаки не принадлежат, к числу мыслителей, — это люди действия. Они не обладают проницательностью, так как проницательность ведет обыкновенно к сомнениям и бездействию. Чаще всего вожаками бывают нервно-возбужденные люди, полупомешанные, находящиеся на границе безумия. Как бы ни была нелепа идея, которую они защищают, и цель, к которой они стремятся, их убеждения нельзя поколебать никакими доводами рассудка. Презрение и преследование не производят на них впечатления, или же только еще сильнее возбуждают их. Личный интерес, семья — все ими приносится в жертву. Инстинкт самосохранения у них исчезает до такой степени, что единственная награда, к которой они стремятся, — это мученичество. Напряженность их собственной веры придает их словам громадную силу внушения. Толпа всегда готова слушать человека, одаренного сильной волей и умеющего действовать на нее внушительным образом. Люди в толпе теряют свою волю и инстинктивно обращаются к тому, кто ее сохранил. В вожаках у народов никогда не бывало недостатка, но эти вожаки всегда должны были обладать очень твердыми убеждениями, так как только такие убеждения создают апостолов. Часто вожаками бывают хитрые ораторы, преследующие лишь свои личные интересы и действующие путем поблажки низким инстинктам толпы. Влияние, которым они пользуются, может быть и очень велико, но всегда бывает очень эфемерно. Великие фанатики, увлекавшие душу толпы, Петр Пустынник, Лютер, Савонарола, деятели революции — только тогда подчинили ее своему обаянию, когда сами подпали под обаяние известной идеи. Тогда им удалось создать в душе толпы ту грозную силу, которая называется верой и содействует превращению человека, в абсолютного раба своей мечты...

33

История нам показывает, что наиболее нелепые идеи всегда сильнее фанатизировали людей и играли наиболее важную роль».

Если мы от толпы, как такого собрания людей, в котором уже физическое соприкосновение их оказывает влияние на их психику, в котором коллективная душа всецело захватывает индивидуумов на короткое или продолжительное время, — перейдем к более или менее определенной группе лиц, объединяющихся для какой-нибудь частной цели и входящих в группу как бы только частью души, каковы - корпорация, партия, аудитория, читающая публика и т. д., то мы увидим, что здесь характеристичные свойства толпы проявляются не столь рельефно. Однако это только различие в степени, и популярность среди этих групп имеет те же характеризующие ее черты, которые присущи влиянию героев толпы и вожаков народа. И в этих - более поверхностных и более обычных — формациях толпы популярность основывается на внушении, хотя внушение здесь достигается более упрощенными способами. Если мы будем тщательно доискиваться последнего основания, почему тот или другой слывет за человека самоотверженно преданного делу, бескорыстного, заслуживающего доверия, то мы всегда дойдем до настоящего источника доброй молвы: «сам человек так сказал о себе». Действительной преданности делу, действительного бескорыстия или честности еще далеко недостаточно для популярности: для итого нужно быть эффектно бескорыстным, эффектно честным. Большое различие между подлинным страданием или нуждой и таким выражением страдания, которым вызывается сострадание. Можно страдать и не вызвать сострадания, можно не страдать, не нуждаться, но надеть такую маску, что зрителю не избежать сострадания. Это искусство трогать людские сердца хорошо известно всем профессиональным попрошайкам,

34

перебивающим подаяние у действительно нуждающихся. Так равным образом различаются между собою доброе дело или добродетель и эффектность доброделания или добродетели, — и это хорошо известно всем любителям популярности, этим профессиональным попрошайкам доброй молвы. Самое главное в этой профессии — самомнение и наглость. И правдив совет Мефистофеля:

Самонадеянность за правило возьми,

И ты поймешь уменье жить с людьми,

Как это ни мало вероятно, каждый свою славу сплетает собственными руками, каждый является первым бардом своих достоинств. И если ты не будешь первый воспевать свои подвиги, если не будешь выгодно выставлять своих добродетелей, если будешь скромен и правдив, тебе, как тени своей, не нагнать доброй славы. Нужно уметь казаться, — и уже все равно: быть и казаться или не быть и казаться. «Быть и не казаться» одинаково далеко как от «быть и казаться», так и от «не быть и казаться». С точки зрения популярности и доброй славы, лучше даже не быть, но казаться, чем быть и не казаться. Платон в своем «Государстве» рисует судьбу самого справедливого и судьбу самого несправедливого. Справедливый хочет не казаться, а быть добрым; не делая никакой неправды, он прослывет в высшей степени неправедным. Такого праведника сограждане будут сечь, пытать и держать в оковах, выжгут ему и выколют глаза и, подвергнув всем родам мучений, пригвоздят его ко кресту, так что он, наконец, узнает, что человеку надобно хотеть не быть, а казаться праведником. Напротив, несправедливый величайшими неправдами приобретет себе величайшую славу справедливости. Он полон мудрых желаний — сперва, пред-

35

ставляясь справедливым, получить правительственную должность в городе, потом жениться, где будет угодно, выдать замуж, за кого захочется, входить в связи и сношения, с кем вздумается, и, кроме всего этого, с приобретаемыми выгодами соединять еще пользу спокойствия при нанесении обид; вступая в споры, преодолевать частно и публично своих неприятелей и брать над ними верх; взявши же верх, богатеть и благодетельствовать друзьям, а врагам вредить; с довольством и пышностью приносить богам жертвы и возлагать на жертвенник дары, — вообще чтить богов и кого захочется из людей — гораздо лучше, чем чтит справедливый, так что и богам-то он, по-видимому, должен быть гораздо приятнее справедливого. Созерцая ту и другую судьбу, юноша ставит себе мучительный вопрос: «путем ли правды, или излучинами обмана взойти мне на высокую стену и оградиться ею, чтобы провести свою жизнь? Судя по рассказам, буду ли я справедлив, не показываясь справедливым, — не получу, говорят, никакой пользы, но подвергнусь трудам и явным напастям; напротив, несправедливому, прослывшему справедливым, приписывается чудесная жизнь». Да, есть, как говорит Тургенев, удары, которые бьют по самому сердцу. «Человек сделал все, что мог; работал усиленно, любовно, честно... И честные души гадливо отворачиваются от него; честные лица загораются негодованием при его имени... Что тогда делать этому человеку»? Для него, конечно, не может быть выбора между, с одной стороны, «надобно спереди очертаться тенью добродетели, как будто преддверием или наружным видом, а сзади влечь за собою пользолюбивую и хитрую лисицу мудрого Архилоха» и между, с другой стороны, «нужно продолжать трудиться, не пытаться оправдываться — и даже не ждать более справедливой оценки».

36

Однако, почему бы не избрать третьего пути? Кроме одного пути: «быть и не казаться добрым» и другого пути: «не быть и казаться добрым»—возможен третий путь: быть и казаться. Пришлось-бы лишь считаться с тою наклонностью людей к эффектной внешности, к красивой позе, к звучному слову, о которой говорил еще Лукреций:

Omni stolidi magis admirantur amantque,

inversis quae sub verbis latitantia cernun,

veraque constituunt, quae belle tangere possunt

auris et lepido, quae sunt fucata sonore.

И в этой степени популярность тяжела для того, кто хочет быть «справедливым». Популярность неизбежно заключает в себе что-то унизительное для человека, опошляющее его. Вы знаете этот пошлый род философов, которые, по выражению Ницше, «мутят свою воду, чтобы она казалась глубокой». Как в старину «философ» старался поражать воображение публики внешним видом — неизбежно, длинными волосами, изысканною небрежностью костюма, так ныне ищущие популярности «философы» стараются действовать на воображение читателей вычурностью своих концепций, виртуозностью своих построений. Еще Гете заметил: людей сердит, что истина столь проста. И «философы» стараются быть акробатами мысли. Пред рукоплещущей толпой они выделывают логические фокусы, придумывают мудреные слова, загадки и шарады. Туманный мистицизм и головокружительный эстетизм—вот настоящая сфера, в которой чувсствуют себя как дома популярные философы. Так же пошла всякая иная популярность. Унизительна для духа открытая благотворительность, унизительна всякая восхваляемая добродетель. Это старая истина, ибо давно сказано, что плохо человеку, когда об нем все говорят хорошо. Но все

37

мы знаем, что двигается земля, и все видим движение солнца; так вое мы знаем эту старую истину, что всякая популярность пошла, и все мы считаем популярность высшею похвалою для человека.

Нам все кажется, что ошибка могла произойти лишь с тем судом, который присуждал к распятию на кресте или к сожжению на костре, лишь с тою оценкой, которая руководилась классическими критериями, ныне ставшими достоянием исторических учебников, что ошибаться могли лишь судьи Христа, судьи Сократа... Нам кажется, что в наши дни, в нашем обществе, по отношению к нашим критериям — судебные ошибки уже невозможны, что по руководству наших социальных принципов мы безошибочно можем судить о душе человеческой. Нет, и в наше время, как всегда, возможны в каждом частном случае две правды— правда видимая и правда невидимая, внутренняя, — и по первой мы не можем судить о второй. Томас Мор, известный автор Утопии, был свободным мыслителем и открыто высказывал свое убеждение в бесполезности политической деятельности философа. И неожиданно стал он приближенным короля. Мы знаем, эта близость Томаса Мора к королю закончилась тем, что он сложил свою голову на плахе, и он своею смертью доказал, что никогда не был придворным льстецом, что никогда не изменял своим убеждениям. Но могли ли его современники судить правильно о нем в период его странной близости к королю? Они не могли его не осуждать, и они были решительно неправы. И всякий из наших современников всегда может быть неправ по видимости и прав внутренне. Да ведь это и есть подлинный героизм — принять на себя позор видимой неправды и стать за невидимую правду, стать одному против всех. Да ведь это и есть настоящий, не опознанный и не опознаваемый, признак духов-

30

ной высоты — поднять ценность, всеми оплеванную, пойти по тропинке, всеми брошенной, отстать от толпы, которая всякий принцип, доводит до пошлой крайности, быть консервативным, когда дико празднуется карнавал свободы, и быть либеральным во дни реакционной вакханалии, плакать во время народного торжества и ликовать в минуты всеобщей скорби. Да ведь это и есть похвала, к которой должны стремиться все сыны света, — нести на себе позор непопулярности. Но как это тяжело. Многих, слишком многих пугает эта тяжесть, и уходят они с живых путей на торные широкие дороги, распластываются на поверхности житейского моря, боятся собственной глубины. Прекрасные, широко раскрытые глаза ясновидца исполняются ужасом, а слепой гигант бессмысленно топчется на месте. Воздвигается царство моды, общественного мнения, установившегося шаблона, застывшего трафарета, панургова стада, в котором нет места личному творчеству, высокому порыву, ясной правдивости. Это — ваше дело, судьи чужой души, вы — строители этого града!

Одно без колебаний молено назвать злом в человеческой жизни — нравственный суд над чужою душою.

М. Тареев.

Страница сгенерирована за 0.14 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.