13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

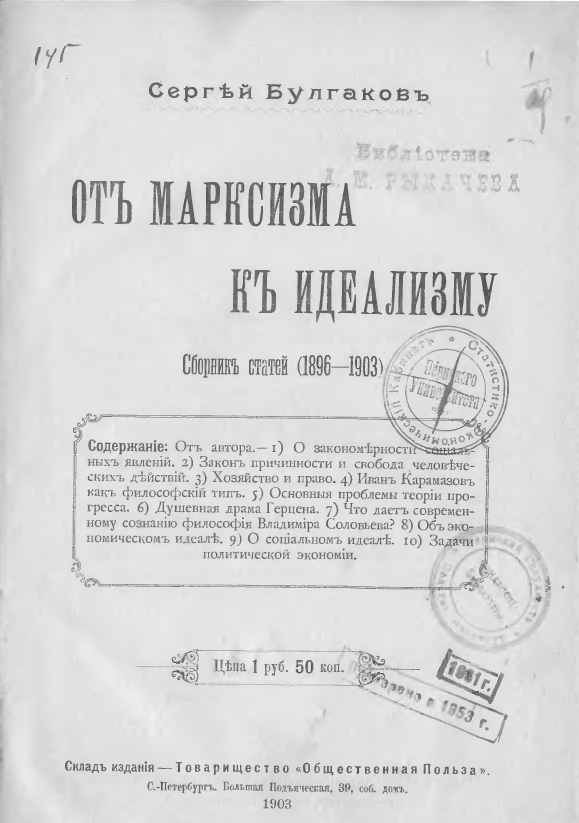

Автор:Булгаков Сергий, протоиерей

Булгаков С., прот. Об экономическом идеале

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

8) Об экономическом идеале1).

Возникновение научного опыта определяется потребностями двоякого рода: он служит или интересам чистого знания, является самоцелью, пли же вызывается посторонними человеческими потребностями, — все равно, материального или идеального порядка, имеет, следовательно, внешнюю цель. В первом случае мы имеем науку в собственном смысле, во втором — технику, конечно, понимаемую в самом широком смысле и включающую в себя на ряду с технологией и медицину, и юриспруденцию, и научную агрономию. Наука автономна в своих задачах и проблемах, техника всегда гетерономна: она имеет готовую задачу, служит извне данному идеалу, заранее предполагает, следовательно, существование такого блага, которое представляется для нее безусловным, абсолютным, критике в ней самой не подлежащим. Такое абсолютное благо для медицины есть человеческое здоровье, для технологии — увеличение производительности человеческого труда и т. д. Однако идеал, дающий содержание абсолютному долженствованию любой отрасли техники, является лишь относительно-абсолютным, как пи кажется противоречиво такое словосочетание; сам по себе он может еще очень далеко отстоят от того пункта человеческого знания, где оно непосредственно упирается в абсолютное и в нем находит опору; вне данной специальной дисциплины он подлежит критическому обсуждению, но самое ее существование уже предполагает принятие его в качестве безусловного критерия для различения добра и зла в ее пределах.

____________________________

1) Вступительная лекция в курс «Критическое введение в политическую экономию». Напечатана в Научном Слове, 1903, V.

263

Политическая экономия также принадлежит к области техники в указанном широком смысле этого понятия. Она возникла и существует, поддерживаемая той практической важностью, которую в настоящее время имеют экономические вопросы в жизни культурного человечества. Она родилась как плод поисков современного сознания и совести за правдой в экономической жизни. Она вызвана не теоретическими, а этическими запросами современного человечества. Политическая экономия, по этому предварительному ее определению, есть прикладная этика, именно этика экономической жизни.

Следовательно, и политическая экономия не автономна, а гетерономня в своем идеале, который ей дан или задан, представляя для нее как бы род аксиомы. Однако до того момента, пока мы не переступили за порог политической экономии, пока мы еще останавливаемся у ее дверей, мы имеем право и обязанность подвергать свободной критике и обсуждению эти конечные ее идеалы, которые, как и во всякой технической дисциплине, лишь относительно-абсолютны, ты можем подвергнуть их критическому испытанию, приведя их в связь с тем, что представляется для нас действительно абсолютным и незыблемым. В результате такого критического обсуждения мы получим некоторые руководящие начала для суждения и о том, в какой мере удовлетворяет своим задачам теперешняя политическая экономия, насколько правильно и ясно она их понимает. И с этой точки зрения мы подвергнем критическому пересмотру как основные проблемы, так и общее содержание современной политической экономии1).

Две великих проблемы дают жизнь политической экономии: проблема производства богатств и распределения их, вопрос экономический и социальный. Задачу политической экономии определяют поэтому два идеала: идеал экономический и социальный. Исследование этих идеалов, этих двух порядков долженствования, абсолютного для политической экономии, н должно прежде всего составить предмет критического введения в политическую экономию. Здесь мы займемся долженствованием первого рода, или, что то же, вопросом об идеале экономической политики.

Богатство есть абсолютное благо для политической экономии. Никому из экономистов не придет в голову в этом усомниться или об этом спрашивать. Умножай богатства, — вот закон и пророки для политической экономии. А так как рост богатств на-

__________________________

1) Об этом см. статью «Задачи политической экономии».

264

ходится в связи с развитием потребностей, то иначе выраженная эта же заповедь гласит так: умножай и утончай потребности и создавай этим условия для роста богатств. Правда, при последовательном развитии этой доктрины экономисты наталкиваются на непредвиденную трудность, на роскошь. Роскошь есть очевидное зло и в глазах экономиста, ибо она ведет к уменьшению богатств, следовательно, противоречит первой заповеди экономического катехизиса, хотя и свято следует второй. Своеобразный интерес в экономической литературе представляют поэтому споры о роскоши и об ее значении, при чем один экономисты исходят из признания полезности, даже необходимости роскоши, поскольку ею выполняется вторая заповедь (напр. Мальтус в своей защите роскошествующих землевладельцев, защитники милитаризма, как создающего спрос на предметы военного дела и проч.), другие подчеркивают вред роскоши, ссылаясь на первую заповедь (и с этой точки зрения осуждают и роскошествующие классы, и милитаризм). Спор не привел ни к чему бесспорному и остается незаконченным; да и очевидно, что антиномия здесь не устранима, и вопрос чисто экономическими критериями, следовательно, в пределах политической экономии решен быть не может, как бы ни росла литература за и против роскоши.

Позволительно задаться вопросом, каким образом в политической экономии получило столь бесспорное значение столь спорное учение, как основная ее предпосылка о значении роста потребностей? Догмат этот внесешь был первоначально в политическую экономию в качестве методологической условности, гипотетического предположения. У Ад. Смита человек выступает, как известно, по двум различным ведомствам с совершенно противоположными чертами: по ведомству этики он наделен одним альтруизмом, а по ведомству политической экономии — одним эгоизмом, так что изображает собою вошедшего в пословицу «economic man» политической экономии. И введенная Ад. Смитом предпосылка получила, с легкой его руки, прочное право гражданства в политической экономии; слабый и теоретически бесплодный протест пыталась поднять против этического материализма политической экономии историко-этическая школа, зато доктрина экономического материализма, вообще школа Маркса, еще более заострила это учение, превратив его из методологической предпосылки в основное положение философии истории, в учение об экономической борьбе классов как подлинной основе всего исторического процесса. Если

265

не считать Рескина, Толстого и некоторых из так называемых утопических социалистов, вопрос о богатстве как общечеловеческая и этическая проблема и не поднимался в политической экономии. И это, без сомнения, объясняется не каким-либо личным материализмом экономистов, между которыми мы знаем великих представителей практического идеализма, а скудостью их общего мировоззрения, их позитивизмом, который не побуждает их к критическому раздумью на пороге научного здания, а сразу вводит в его закоулки, откуда не откроется ужо широких перспектив. Принципиальные вопросы превращаются в фактические и, в обратной пропорции к скудости общих идей, растут специальные исследования. Однако, после векового развития экономической науки должно же придти время и критического раздумья, когда может ставиться не только questio facti, ко и questio iuris.

Итак, поставим questio iuris относительно абсолютного блага политической экономии, ее экономического идеала. Здесь заключается целая философская и всемирно-историческая проблема: есть ли богатство и рост потребностей благо при свете не только политической экономии, но и нравственной философии? Есть ли это по только экономически-абсолютное благо, но и благо вообще? Если да, то в каком смысле, если нет, то почему и как? В первом случае политическая экономия имеет философское и этическое право на существование, во втором вся она низводится до какого-то недоразумения или заблуждения. Итак, речь идет о нравственном raison d’etre политической экономии.

Такая вне-экономическая оценка богатства, очевидно, имеет место только на почве общего философского миросозерцания; вопрос этот решается в высшей инстанции, чем политическая экономия. Обратимся же в эту высшую инстанцию.

В вопросе о богатстве и умножении потребностей человеческая мысль движется между двумя крайними полюсами, — эпикуреизмом и аскетизмом Мы должны прежде всего определить свое отношение к этим двум взаимно противоречащим учениям нравственной философии.

Начнем с эпикуреизма. Философская сторона этого учения отличается крайней простотой и грубостью, — оно соединяется обыкновенно с позитивизмом или материализмом, с отрицанием всяких абсолютных начал жизни и всякого бытия помимо чувственного. Cаrре diem, не упускай никаких приятных ощущений какого бы то ни было сорта, — такова имморальная мораль эпикуреизма.

266

Эпикуреизм постепенно развивается из грубого гедонизма в эстетический: скала физиологических потребностей слишком ограничена, поэтому, чтобы извлекать при помощи их наибольшее количество наслаждений, их нужно утончать, ратифицировать. А это всего вернее совершается при помощи привлечения эстетики на службу чувственности. Уже в одном этом словосочетании заключается чудовищное противоречие, ибо прекрасное по своей метафизической природе неотделимо от доброго, и эстетика от этики, но для эпикурейского эстетизма, задающего тон современному декадентству, характерен именно этот эстетизм quaud même, вне всякой его связи с высшими деятельностями духа, следовательно, в подчинении низшим. Итак, эпикурейский эстетизм — вот последнее слово философии гедонизма, господствующей в наши дни.

Наивный гедонизм всегда составлял сознательную или бессознательную философии» политической экономии, поскольку последняя принимала богатство и рост потребностей за абсолютное благо, и этим объединяются самые противоположные экономические направления. Вполне сознательную и весьма решительную формулировку гедонического учения дает известный проф. В. Зомбарт, являющийся одним из наиболее ярких талантов среди современных экономистов и объединяющий в своем миросозерцании научные элементы как марксизма, так и исторической школы. В новейшем своем труде1) Зомбарт с полной откровенностью выражает свои воззрения, так что в нем мы имеем как бы ясное зеркало, в которое может смотреться гедонизм. Будем благодарны ему за откровенность и ясность и посмотримся в это зеркало.

Речь идет о художеств иной промышленности и о развитии современного вкуса. По мнению Зомбарта, теперешняя Германия достигла в этом отношении таких успехов, что по сравнению с нею первая половина XIX века представляется временем страшной грубости и безвкусицы. Эту разницу Зомбарт объясняет особенным характером образования того времени. Вот как характеризует он век Фихте и Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра. Гейне и Гете: «Это была исключительно эстетически-философская, литературная, идеалистическая, нечувственная и потому не художественная (unsinnliche und somit unkünstlerische) культура духа, которая одна только и считалась благородною. Будучи бедны материальными благами, в нищенской обстановке, они делали из бедности добродетель, строили

_______________________

1) Der moderne Kapitalismus, 2-ter Band. Leipzig. 1902.

267

себе мир идеалов и оттуда с презрением взирали на всякую чувственность и телесность. В ходу были воздержание и скромность; смиренно склонялись перед невидимым, искали поцелуев теней и запахов голубых цветов, воздерживалось и стонали. Мысль, идея, ученость восседали на троне, как неограниченные властители; им должны были подчиняться искусства и даже пластические искусства». «Кому покажется удивительным, что этому поколению литераторов, философов и эстетиков, бедных кошельком, но богатых сердцем, богатых «sentiments», но страшно бедных «sensibilité», несвойственно было из принципа или по недостатку средств настоящее понимание материального благополучия, украшения внешней жизни. Даже Гете, который принадлежал к более светской (weltverwandtere) эпохе, который не чужд был наслаждений и у которого не было недостатка во вкусе к роскоши и блеску, даже Гете жил в доме, убранство которого нашему теперешнему вкусу представляется жалким и нищенским, и даже Гете мог выразить такую мысль, что элегантное и роскошное убранство комнат существует только для людей не имеющих мыслей — воззрение, усвоенное Шопенгауэром». «Даже художники не знали волшебного очарования обстановки из красивых вещей, они ничего не понимали в искусстве жить в красоте: они были аскетами или пуристами. Они или одевались как назореи в верблюжий волос и питались акридами и диким медом, или вели жизнь гимназического учителя или чиновника». В настоящее время «все жизнепонимание претерпевает перемены. Оно становится из преимущественно литературного преимущественно художественным, из абстрактно-идеалистического чувственным. Пробуждается вкус к видимому здешнего мира, красивой форме даже внешних предметов, для радости жизни и ее наслаждений. Художественное ощущение становится определяющим началом всего образа жизни, художественный идеал руководящим во всех областях. Как прежде искусство находилось под игом мысли, литературной фантазии, так теперь художественное воззрение господствует над литературой и всеми областями духа. По-видимому, приближается эпоха культурного расцвета, которая всегда была художественной, а не этичной (kulturellen Hochblüte, die stets künstlerisch und unetisch war)». Для ближайшего 20 или 30-летия Зомбарт делает следующее предсказание: «Я предвижу, что грядущее поколение после долгих столетий лишений, наконец, снова будет вести жизнь, которая будет пропитана красотой и довольством. Явится поколение, которое из полноты богатства, притекающего к

268

нему с расточительным изобилием, создаст целый мир вожделений и красивых форм, поколение людей, для которых наслаждение, радость жизни сделаются сами собою разумеющимися спутниками земных странствий, людей с утонченными чувствами, с эстетическим миропониманием. Это значит: количественно потребность в изящном принимает такие размеры, о которых мы теперь не можем составить себе и малейшего представления, она возрастет безмерно, до таких колоссальностей и великолепия, по сравнению с которым «роскошь» императорского Рима, блеск Венеции, расточительность Версаля превратится в ничто». В другом месте Зомбарт обращает внимание на «более ценное, искусное и удобное устройство ресторанов и отелей, кафе и кабаков, железнодорожных поездок и пароходов, торговых домов, а равно и всех деловых помещений капиталистических предприятий. В настоящее время впереди всех по части эстетической обстановки идут магазины парфюмерными товарами и галстуками, магазины белья, салоны для завивки дам, салоны для стрижки и бритья, фотографические мастерские и т. д. Деловая и торговая жизнь пропитывается красотой». Натурально, единственным признаком красоты здесь является техническая целесообразность: «мы научимся находить прекрасным, что является технически совершенным». «В машине лежит стиль будущего». Конечно, с своей точки зрения Зомбарт совершенно устраняет понятие и вопрос о роскоши. «Не существует столь расточительных трат, столь утонченных наслаждений жизнью, которые бы не могли найти своей санкции и потому оправдания в личности своего выполнителя. Драгоценная жемчужина, которую Клеопатра велела растолочь, с тем, чтобы высыпать порошок в чашу с вином, предложенную гостю, упоминается во всяком трактате о роскоши, как иллюстрация «крайностей». Однако, кто из тех, кому хотя до некоторой степени понятно очарование, необыкновенных людей, захочет искать их в образе этой великой жены? Или в ночных катаньях Людвига II? Или в роскоши и блеске короля солнца?»

В довершение характеристики воззрений Зомбарта укажем еще, что он в том же самом сочинении установляет следующее положение: «мы сделались богаты потому, что целые расы и племена умерли за нас, целые части света обезлюдились, целые страны и культуры опустошены» (Der moderne Kapitalismus. Erster Band. 326-48). Такова, стало быть, цена этого счастья теперешнего и будущего человечества.

269

Но довольно этого мещанского бреда, сдобренного модным ницшеанством. Вот что показывает зеркало гедонизма. Историческое развитие ведет в представлениях Зомбарта от зверочеловечества (как выражался Соловьев) к свиночеловечеству, и в конце скорбного исторического пути ему видится в качестве его цели самодовольный, «не этический, а эстетический» филистер, с идеалами модной барыни! Где здесь место, в этой парикмахерской цивилизации, мучению рождающейся мысли, томлению мятущейся совести, подвигу любви и самоотвержения, неустанной борьбе с собой, куда в этом всемирном ресторане поместится наш бедный дух с его мировыми вопросами? Дух сдан здесь без боя удовлетворенной чувственности, его первородство продано за чечевичную похлебку. Отсутствие идеалов заменяется здесь «жизнью в красоте». Потопление духа в чувственности, жизнь без идеалов, духовное мещанство, — такова неизбежная логика гедонизма. И эта черта не представляет личной особенности воззрений Зомбарта, ему принадлежит лишь заслуга последовательности, откровенного вскрытия всего содержания идеалов гедонизма, приведения его к нравственному абсурду1).

Но если гедонизм хочет отдать дух в плен материи, то аскетизм стремится его совершенно от нее освободить. Тело и его жизнь для аскета есть абсолютное зло. Плотин, крупнейший представитель неоплатонизма и один из величайших философов всех времен, по рассказам его ученика и биографа Порфирия, как будто стыдился того, что живет в теле, и поэтому отказывался давать о себе биографические сведения и не позволял рисовать с себя пор-

__________________________

1) Профессор Антон Менгер в своем новейшем труде «Neue Staatslehre». Jena 1903 (заслуживающем полной симпатии за его демократические тенденции, но не представляющем крупной научной ценности) задается, между прочим, следующим вопросом: Нельзя не признать, говорит он, что современности, если не будут выработаны новые устои (Ordnungen) нравственности (взамен теряющей свою силу религиозной морали), грозит тот же моральный упадок, который постиг античную цивилизацию после разрушения народных религий язычества» (74). Эти новые устои Менгер видит в... газетной прессе, представляющей собой, при соблюдении известных предосторожностей при составлении редакции, возможных в будущем народном государстве, «действительное, независимое от какой бы то ни было веры в догматы средство для поощрения нравственности» (75). Конечно, наряду с этими установлениями могло бы происходить и моральное обучение молодежи, при котором добродетель будет рекомендоваться ради ее самой, однако народное трудовое государство не может ожидать большого успеха от нравственных предписаний, которые подобно категорическому императиву у Канта лишены всякой санкции» (76). Эта идея Менгера вполне достойна включения в построение будущего, созданное Зомбартом.

270

треты или лепить статую, увековечивать «призрак призрака», как он сказал художнику Амелию. Всякое наслаждение есть плен духа. Жизнь есть мираж, злой обман, мара. Подавляй в себе потребности, так чтобы заживо умереть, освободиться от мирового зла, перейти в состояние нирваны. Самым последовательным и решительным выражением аскетического понимания мира является религия буддизма. Вызовем же из тьмы времен, из глубины загадочного востока великую тень Будды и выслушаем его мнение о жизни, после того как мы только что слышали мнение современного западноевропейского ученого. В Сутте-Нипате, канонической книге буддизма1), мы читаем:

«Кто здесь ничего не берет себе, что бы ни было дано ему — будь то длинное или короткое, большое или малое, дурное или доброе, того назову я брахманой».

«Кого но влечет к себе ни этот мир, ни следующий, кто не подвластен никакому желанию, того назову я брахманой».

«Кто забыл все телесные наслаждения, кто разрушил в себе самое семя их и грядет по свету, не имея здесь никакого пристанища, того назову я брахманой».

«Если удастся достичь телесных радостей тому, кто жаждет их, он становится радостным, найдя любезное смертным; если же не удастся ему достичь тех радостей, он мучится, как пронзенный стрелой. Кто избегает телесных радостей, как на головку змеи боятся наступить босой ступней, тот размышлением всегда отгонит от себя эту жажду радостей. Кто жаждет тех радостей, жаждет полой и добра, коней и коров, слуг, близких и жен, того побеждает грех, того сокрушают несчастия и в его сердце вольются страдания, как вода сквозь щель в челноке. Итак, размышлением изгоняйте плотские радости; освободившись от них, легко переплыть это море; вычерпайте всю воду из ладьи своей, — легко и весело к иному берегу она понесется».

«Человек, привязанный к телу, покрытый корою греха, обольщенный, не радуется в уединении, не очищается от плотских наслаждений. Кого водят здесь страсти и похоти, кого научают желания радостей, — трудно освободиться тому, прилепленному к бывшему и будущему, мечтающему о новых радостях, сладко вспоминающему прошедшие... Вижу я в этом мире боязливую породу, порабощенную жаждой жизни, — это несчастные люди,

_______________________

1) В переводе Н. В. Герасимова (с английского).

271

тоскующие в пасти смерти, поглощенные потоком возрождения. Взгляни на этих людей: как рыбка трепещет в иссохшем ручейке, так и они дрожат в постоянном беспокойстве и заботе о себе; ты же иди в смирении, не питая в себе страсти к жизни».

Итак, основным положением пессимистической философии аскетизма является то, что жизнь и всякая радость жизни есть зло, подлежащее подавлению и отрицанию. Аскетическое миропонимание встречается в различных философских и религиозных сектах. Его усвоило себе и то аскетическое понимание христианства, которое ближе к учению Будды, нежели Христа. Основанное па одностороннем и потому неверном истолковании евангельского учения о богатстве, это миропонимание нередко превращает Божий мир в исключительное царство сатаны, в которое по проникает ни одного луча божественного света.

Очевидно, каковы могут быть практические выводы аскетического миропонимания для истории и политической экономии. Прежде всего, если жизнь есть зло, а ее радость — безусловный грех, то для напуганного воображения аскета единственным выходом представляется подавление в себе этой жизни, постепенное самоумерщвление. Убивай свою плоть, сокращай свои потребности, отрицай богатство как соблазн и величайшее зло, — такова заповедь аскетизма1). Итак, основная заповедь аскетизма диаметрально противоположна главной предпосылке политической экономии, которая основана на признании законности и желательности роста потребностей. Аскетизм отрицает политическую экономию, отрицает экономическое развитие, отрицает материальную культуру.

Но дело не ограничивается еще и этим. Для аскетического миропонимания нет и истории, как планомерного развития всего человеческого рода, как разумного и целесообразного процесса. Для

________________________

1) Вот несколько примеров христианского аскетизма. «Бл. Иероним стриг волосы только в Пасху и постился до того, что глаза его становились мутными, а кожа отвердела, как кремень; св. Макарий 6 месяцев спал в болоте и боролся со страстями тем, что давал кусать свое тело насекомым; св. Пахомий в продолжение 15 лет не спал лежа; св. Авраамий 50 лет не умывался; св. Евпраксия дрожала при мысли о купанье, а св. Симеон 30 лет стоял на столбе, приковав к нему себя цепью, и постоянно делал земные поклоны. Один из посетивших его попытался определить их количество, насчитал 1,240 подряд и сбился со счету. Это были настоящие герои в чисто-варварском вкусе, и лучших проповедников религии духа среди чувственных полудикарей нельзя себе и представить» (М. С. Корелин. Важнейшие моменты в истории средневекового папства. Спб., 1901, стр. 27-8).

272

него историческая жизнь не есть задача, разрешаемая совокупным человечеством и сообщающая истории самостоятельную ценность и смысл, а лишь многочисленное и многообразное повторение одной и той же горестной истории — индивидуальной человеческой жизни. Для человечества существует поэтому только одна задача — индивидуального душеспасительства, индивидуального освобождения от мирового зла (в этих границах учение Будды отличается и высоким альтруизмом), но вне этого никаких исторических задач, переживающих жизнь отдельной личности, не существует, таким образом, доктрина аскетизма, свое чистейшее выражение нашедшая в буддизме, необходимо анти-исторична и дает место только нравственному индивидуализму, отрицая коллективно-нравственные или общественные задачи. Эти особенности буддизма, — отрицание политической экономии и материальной культуры, истории и общественной морали, воскресают и в наше время в учениях, в наибольшей степени усвоивших себе отдельные черты буддизма. Все эти черты можно усмотреть, напр., в философии Л. Н. Толстого; отрицание истории типично для философии Шопенгауэра, сильно окрашенной в цвета буддизма.

Аскетическое миросозерцание ничем но чуждо в такой степени современному сознанию, как этим своим отрицанием истории и общественной морали. На эту точку зрения не может стать современный человек, не делая над собой нравственного насилия или не замыкаясь от людей. В этих пунктах буддизм, несмотря на отдельные случаи возрождения (которым в ближайшем будущем, по-видимому, предстоит в Зап. Европе быстрое увеличение), является ступенью развития мысли, которая окончательно перейдена европейским человечеством и возврат к которой так же невозможен, как к астрономии до Коперника. Современная мораль основывается на признании ценности истории и обязательности исторических задач, не вмещающихся в личной морали и необходимо требующих от человека признания его идеальной связи со всем человечеством прошлого, настоящего и будущего; самый скромный человек в этом смысле должен видеть в себе не только нравственную личность, но и исторического деятеля: немногие заслуживают права так называться, но исторические обязанности существуют для всех.

Итак, мы имеем по вопросу о богатстве два взаимно противоречащие и друг друга уничтожающие воззрения. Остановимся ли мы в беспомощности пред этим противоречием и присоединимся к тому или другому из них, повинуясь только личной прихоти или

273

вкусу? Но это значило бы полное нравственное банкротство политической экономии, раз принимается, что она держится только на капризе и может быть уничтожена тоже только капризом. Недостатком обеих точек зрения является общий им этический материализм, хотя и странно слышать этот упрек в применении к аскетизму наряду с гедонизмом. Оба эти воззрения считают материальные потребности и материальную жизнь или даже вообще жизнь самостоятельной целью или ценностью и расходятся только в том, что одно воззрение эту цель признает, а другое отрицает, хотя одним этим отрицанием и ограничивается. Им обоим одинаково чужда та точка зрения, согласно которой богатство и материальная жизнь есть не самоцель, а только средство для служения высшей, абсолютной цели, и потому должны оцениваться но сами по себе, а на основании того отношения, в котором они находятся к этой высшей цели.

Каковы цель и смысл человеческой жизни вообще? Вот вопрос, который неминуемо диктуется человеку его человеческим достоинством; без того или иного решения этого вопроса он не может приступить ни к какому занятию, будет ли это политическая экономия, или технология, или медицина. Ибо то, что даст общий смысл жизни, осмысливает и любое занятие, ее наполняющее. Но, очевидно, что этот вопрос не решается в пределах ни политической экономии, ни какой угодно специальной науки, напротив, известное решение этого вопроса уже предполагается в ней данным или имеющимся. Поэтому каждый человек поневоле является философом, в том смысле, что хорошо или плохо, но решает для себя эти философские проблемы. Очевидно, что в зависимости от того или иного способа решения проблемы философской различно ставится и разрешается и политико-экономическая проблема, но очевидно также, что это разрешение совершается за пределами политической экономии, к политико-экономические аргументы не играют здесь никакой роли.

Является ли человек, а затем человечество, а затем его история только фактом, непредвиденным результатом причинных рядов, не имеющим никакой внутренней необходимости, а лишь необходимость внешнюю, пли же человек и историческое человечество несет в себе абсолютную идею, выполняет абсолютную задачу, существует не вследствие случайной комбинации причин, а во имя нравственной цели? Вот основная дилемма, предрешение которой определяет философию политической экономии. Очевидно, что из первого воззрения только одна дорога — в Зомбартовский эпикуреизм,

274

одна мораль — «душа, ешь, пей и веселись», один идеал — парикмахерская цивилизация, дамский будуар. Второе воззрение допускает различные выходы. Одним из таких выходов может быть и философия аскетизма в различных ее оттенках. Но он приводит, как мы видели, в туник вследствие узости своего принципа. В основе философии аскетизма лежит совершенно правильная мысль, что животная, чувственная жизнь, рассматриваемая только как факт, подлежит отрицанию, но она это отрицание превращает в уничтожение, вместо подчинения этого факта высшему, идеальному принципу, вместо, говоря коротко, его идеализации или одухотворения.

Человеческая жизнь имеет абсолютный смысл и ценность не в себе самой, а вне себя и выше себя, получает ее не в качестве эмпирического или биологического факта, а как служение высшему, идеальному началу, сущему добру. Ея идеальное содержание составляет поэтому деятельность человеческого духа, нравственно самоопределяющего, избирающего свободным нравственным актом то или другое направление воли, работы духовной. В работе духовной и состоит цель человеческой жизни и для этой цели все остальное должно рассматриваться только как средство. Эта работа выражается, конечно, в различных духовных благах и их совокупность и составляет то, что называется культурой или культурными приобретениями данной исторической эпохи.

Одно и то же идеальное содержание, или вернее, одинаковую задачу имеет жизнь как отдельного индивида, так и совокупности их или исторического человечества. Но если так, то в чем же тогда особенное содержание истории? На этот вопрос легче всего можно ответить сравнением с развитием отдельного индивида. Пред нашим сознанием в разные возрасты нашей жизни и в разные моменты духовного развития ставятся в сущности одни и те же вопросы о добре, об истине, о вашем отношении к миру и людям, о человеческой жизни и ее цели и т. д., одни и те же вопросы, но как различно они ставятся и решаются. С наивной простотой справляется с ними детское сознание, с легкомысленной решительностью их разрубает юность, но они опять возвратятся в спокойный дух зрелого возраста и углубленное сознание старости. Не то же ли мы имеем в истории? Не одно ли и то же абсолютное содержание человеческой жизни и идеальные запросы человеческого духа воспроизводятся историческим человечеством, но все в более широком масштабе, с увеличивающейся глубиною и сложностью? Если неизменно и абсолютно содержание духовной жизни, опреде-

275

ляясь одними и теми же запросами духа, то изменчивы и подлежат историческому развитию условия этой жизни, а потому и формы удовлетворения одних и тех же запросов.

Духовная жизнь требует одного, хотя и отрицательного, но бесценного и незаменимого для себя условия, — свободы; нравственное самоопределение может быть только свободно и, наоборот, только свободное самоопределение может иметь нравственную цену. Бесполезно доказывать эту самоочевидную истину. Но совершенную свободу имеет только чистый дух, свободный от всяких внешних влияний и открытый лишь внутренним. Человек же существует в теле, следовательно, он связан с внешним, материальным миром, в котором царит механическая необходимость. Свобода человеческого духа поэтому необходимо подлежит внешним (не говоря уже о внутренних) ограничениям; полная, духовная свобода представляет для эмпирического человека недостижимый идеал. И все же идеал! Все же чем ближе человек к идеалу, чем автономнее его нравственная жизнь, тем полнее может он выразить свое духовное я. Что можно возразить в этом смысле против формулы Гегеля, который содержание истории видит в развитии человеческого духа к свободе и тем самым к самосознанию!

Внешняя несвобода человеческой личности имеет две главных формы: зависимости человека от человека, — т.-е. политической или социальной, и зависимости человека от природы, т.-е. экономической. Мы остановимся здесь на этой последней1).

Человек зависит от природы, — может ли быть что-нибудь тривиальнее этого положения. И между тем, если вдуматься в него, какое центральное место занимает оно в объяснении человеческой истории. Мы связаны с природой и зависим от нее своим телом. Наше тело нуждается в пище, в одежде, в перемене места, в сообщении с другими телами, в освещении, в отоплении и т. д. и т. д. И природа вовсе не идет навстречу этим потребностям. Земля проклятия произращает волчцы и терния и только в поте лица человек имеет хлеб свой. Природа есть для нас чуждая и враждебная стихия, с которой нам приходится вести борьбу, отстаивая самое существование. Телесность, материальность нашего существования познается нами как оковы, как бремя, во имя которого мы должны нести тяжесть народного и частного хозяй-

__________________________

1) О социальной зависимости см. следующую статью.

276

ства. Материя познается нами как материя именно со стороны непроницаемости, отчужденности целям человека. И, напротив, всякая победа над ней, всякое хозяйственное завоевание состоит в подчинении ее целям человеческого духа. Одна и та же сила тепла действует в Андижанском землетрясении, которое представляется нам таким злобным актом бессмысленной стихии, и в паровой машине. Одна и та же сила электричества разрушительна в качестве молнии, но служит нам в телефоне, телеграфе. Материя перестает быть для нас материей, как только силы природы начинают служить нашей идее. Победы техники ость поэтому пи что иное, как одухотворение материи, уничтожение ее как таковой. Рост народного богатства, успехи техники и промышленности выражают постепенную спиритуализацию материи. Разве не уничтожается, хотя отчасти, непроницаемость материи, которая реально испытывается нами как разделяющее нас пространство, когда оно преодолевается паровым транспортом, прорезается духовной молнией телефона или телеграфа! Не вырываем ли мы теперь в химической промышленности у природы ее чар и даров, которые она скрыла от нас, заставив нас быть рабами ее стихийных и нерациональных процессов? Стремясь заменить естественное — искусственным, т. е. нерациональное рациональным, не навязываем ли мы природе как бы насильно наш собственный рационализм и не делаем ли ее действительно «инобытием духа»? Природу с ее силами современная техника превращает как бы в материал для художественного творчества, для воплощения идеи в чувственных образах. В этом смысле можно говорить об эстетическом характере техники и промышленности. Разве современная машина, представляя собой воплощение идеи, не есть своего рода художественное произведение! Как под резцом скульптора мраморная глыба, грубая материя, чуждая всякого идеального содержания, превращается в чудо искусства и постепенно теряет свою материальность, мертвенность, неосмысленность до полного проникновения идеей, так и в машине силы природы теряют свою материальность, т. е. чуждость идее, и становятся послушным ее орудием. Не в этом ли художественном характере современной машины лежит причина того непреодолимого и своеобразного поэтического обаяния, которое имеет для нас картина идущего на всех парах поезда или работающей машины! Современная техника в своих тенденциях показывает, что существующее отношение между человеком и природой, состояние взаимной отчужденности и непроницаемости, не

277

является единственно возможным и нормальным, что природа способна пропинаться велениями человеческого духа и что между нею и человеком мыслим иной, тесный, интимный и гармонический союз, при котором и электричество, и свет, и теплота могут быть духовными силами, при котором утратится всякая почва для различения внешнего или чуждого и внутреннего или своего. Возможная победа над материей и одухотворение сил природы есть великая задача, которую ставит себе историческое человечество и которую с небывалыми успехами оно разрешает в наши дни. Вместе с этим уничтожается та постыдная и унизительная зависимость, тяготеющая над так называемыми некультурными народами, которая называется бедностью. Голодный нуждается прежде всего в пище, холодный в одежде, а бесприютный в крове. Нищета создает унижающие человека страдания и исключает возможность собственно человеческой, духовной жизни. Поэтому борьба с нищетою есть борьба за права человеческого духа. Идеал относительно этих низших потребностей тот же самый, что и относительно здоровья: он сводится к тому, чтобы не чувствовать их, подобно тому, как здоровый человек не чувствует своего тела; и обратно их неудовлетворенность, как и болезнь тела, имеет тенденцию заполнять собой сознание и тем самым пресечь свободную деятельность духа. Но удовлетворение этих насущных потребностей есть только minimum, безусловно обязательный, хотя и далеко не везде достигнутый, но никоим образом не окончательный. Освободив себя от уз железных, человеческий гений обращается к разрешению и всяких других уз, к дальнейшей борьбе с материей во имя свободы духа.

Есть свобода отрицательная и свобода положительная. Можно быть свободным от материальных потребностей, их совсем не имея, или же их удовлетворив. Так, от потребностей в одежде дикарь свободен, оставаясь голым, а культурный человек, будучи одет. Подобным же образом свободны от греха или порока ребенок и святой, но первый потому, что он не может иметь греха вследствие низкого уровня развития своего сознания, в известном смысле он ниже греха, а второй потому, что он победил грех, следовательно выше его. При желании в характеристике отрицательной свободы можно пойти еще дальше и утверждать, например, что мертвый еще свободнее дикаря, ибо он не имеет уже никаких потребностей. Очевидно, не эта свобода пустоты имеется в виду, когда речь идет о развитии человеческого духа

278

к свободе. Свобода понимается здесь как положительная мощь, как растущее обладание богатством, и вследствие этого рост потенциальной возможности проявления и самоутверждения человеческого духа. Богатство можно определить в этом смысле как необходимое условие всемирной истории, хотя оно и не есть еще сама история. Дикие и нищие народы, находящиеся в плену у природы, не имеют истории, стоят вне ее, и освобождение от первобытной нищеты есть начало истории. Очередь высших потребностей приходит только тогда, когда удовлетворены низшие. Не случайность, что культурный расцвет исторических народов, историческое цветение совпадает с эпохой и наибольшего материального расцвета, и обратно: культурный упадок сопровождается и упадком экономическим.

Раз мы по тем или другим соображениям признали благом рост народного богатства, мы должны признать и необходимые условия этого роста. К числу этих необходимых условий относится рост потребностей, представляющий как бы оборотную сторону роста народного богатства. Для того чтобы совершить то или другое завоевание у природы, нужно ранее ощутить в этом потребность: нужно иметь потребность в общении с людьми, чтобы пользоваться телеграфом или почтой, нужно иметь потребность в знании звездного неба, чтобы пользоваться телескопом, нужно иметь потребность духовной свободы, положительной мощи, чтобы стремиться к господству над природой. Рост потребностей есть закон не только материального существования, но и духа, и развитие духа именно и состоит в росте его запросов, в том, что оп видит проблемы и задачи там, где раньше не видел.

Итак, мы дошли до экономического идеала и до основной заповеди политической экономии: увеличивай богатства и умножай свои потребности. Вопрос разрешен в положительном смысле, в пользу признания политической экономии и ее постулатов, по при этом выяснилось, однако, что этот абсолютно-относительный идеал (в вышеуказанном смысле) не самостоятелен, не абсолютен сам по себе, как его принимает политическая экономия, а получает свою санкцию извне, светит отраженным светом, допускается лишь как средство для известной цели. Следовательно он не автономен, а гетерономен, и во всех решительных случаях .экономической политики возможна апелляция к высшей, внеэкомической инстанции, ибо политическая экономия не сама себе довлеет; конечно, это не исключает того, что в обыденной, так сказать, экономической

279

жизни этот идеал является вполне достаточным и в известных границах автономным1).

Мы достигли теперь такого пункта, с которого можем оглянуться на оба взаимно-противоречащие учения, аскетизм и гедонизм, и показать правду и ложь обоих учений. Эти учения являются примером того, что Вл. Соловьев называл отвлеченными началами. Оба они берут одну сторону истины, отвлекают ее от связи с целым и затем при помощи этого отвлеченного начала начинают мерить это целое. Оба они поэтому не правы не в том, что они утверждают, а в том, что они отрицают, но правы именно своею ограниченностью и отвлеченностью. Очевидно, помирить их может только такое учение, с точки зрения которого их да и нет представятся относительными и условными, которое эти тезис и антитезис соединит в высшем синтезе. Главный грех и заблуждение аскетизма состоит в том, что он гонит человеческую радость. В своей исключительной и уже во всяком случае нехристианской мрачности он клеймит мир как зло, жизнь есть для него какая-то ошибка, тело — сосуд дьявола, всякое удовольствие этого тела — грех. Нужно проникнуться этим пессимизмом метафизического или религиозного характера, чтобы стать на подобную точку зрения. После ренессанса и всех духовных завоеваний нового времени мы не можем возвратиться к этой средневековой точке зрения. Разумеется, то обоготворение человеческого тела и вообще мира ради красоты его форм, как это делает античный и современный эллинизм, или ради возможности наслаждений им, как это делает всех времен эпикуреизм, должно быть безусловно отвергнуто как недостойное человека идолопоклонство. Но совершенно нельзя приискать хоть сколько-нибудь убедительного аргумента, почему должна быть гонима всякая человеческая радость. Конечно, стремление к радости или счастью, вытекающее из самого факта жизни, но может быть вменено в обязанность, по, не представляя нравственной обязанности, оно ей в известных гра-

_________________________

1) Мое воззрение в этом пункте существенно не отличается от мнений Зомбарта, развитых им в статье «Идеалы социальной политики» (рус. пер. Теплова. Спб. 1900 г.), если только принять всерьез заявление Зомбарта, что экономический идеал для него «не представляет абсолютную конечную цель, а его осуществление представляет лишь средство к осуществлению высших целей. Обеспечение необходимых потребностей нашего существования никогда не может доставить высшего удовлетворения божеству, которое живет в нашей груди» (73). Трудно однако согласовать это заявление с более поздними рассуждениями в Der moderne Kapitalismus, приведенными выше.

280

ницах и не противоречит, напротив, является естественным и законным правом всякого живого существа. Следовательно в такой мере и гедонизм может составить законный стимул для экономического развития, для роста народного богатства, комфорта, эстетических потребностей и столь любезной сердцу Зомбарта (искажающего здесь Рескина) художественной промышленности.

Но если гедонизм положительного характера является с точки зрения морали только терпимым, то отрицательный гедонизм или гедонизм альтруистический определяет самые первые и самые священные обязанности нашей эпохи. Мы разумеем здесь борьбу с народною нищетой, беспомощностью, разорением. Предаваться холодному и бессердечному обсуждению спасительности аскетизма и растлевающего значения гедонизма в виду голодного и холодного крестьянства, в виду зарабатываемых па смерть на фабриках детей и матерей, в виду миллионов людей, влачащих существование вьючного скота, безрадостное, беспросветное, было бы преступно, кровожадно и лицемерно. Поднятие существующего уровня народных масс, привитие вкусов и потребностей культурной жизни и в этом смысле завоевание их для гедонизма ость самая священная обязанность нашего века. Ведь аскетизм, отказ от наслаждений, имеет цену только тогда, когда он свободен, а свобода предполагает предварительное обладание. Будда был царским сыном, прежде чем сделаться аскетом; Франциск Ассизский был сыном богатого купца. А что же можно сказать о тех невольных постниках и вегетарианцах, которые два-три раза в год видят мясо, о тех аскетах, которые не моются, потому что не имеют мыла, идут пешком вдоль железнодорожного пути, потому что не имеют билета и т. д.? О них должно сказать только одно: на нашей обязанности лежит содействовать их освобождению от этого невольного аскетизма, дать им то, что мы выставили как основное условие нравственной жизни, постепенно осуществляемое в истории: свободу от нищеты, это основное, хотя и отрицательное условие свободы нравственного самоопределения. Обязанности пред страной и нищим народом, заповеди отрицательного гедонизма стоят неотступно в современном русском сознании и, быть может, потому оно способно слишком легко склониться к тому, чтобы видеть в гедонизме вообще высший нравственный принцип, положительное начало нравственности. Но мы уже видели, к чему приводит последовательный гедонизм.

Хотя и следует отвергнуть аскетизм как философское миро-

281

созерцание, зато аскетическое начало нравственности остается бесспорным. Если смысл жизни не в наслаждениях, а в благах духа, то внутренняя жизнь человека и человеческого общества представляет постоянную борьбу духа и чувственности за обладание человеком. Экономический прогресс, ослабляя зависимость человека от природы, испытываемую как внешнее ограничение, не освобождает его от внутренней зависимости от своего тела. Богатство становится духовной силой, изнутри влияющей на дух человека, из ограничения превращается в искушение. Нельзя служить одновременно Богу и мамоне, это слово сохраняет свое значение навсегда. Какое-нибудь начало побеждает в человеке, идеальное или низменное, плотское, и последнее должно всегда находиться под контролем духа. Правильное соотношение между различными потребностями духа и плоти дается путем духовной борьбы, определяемой греческим словом аскеза (что значит собственно упражнение в борьбе), или аскетизма. Конечно, формы аскетизма и его степени изменяются в истории. То время, когда духовное начало жизни проповедовалось среди диких варваров, требовало тех героев физического аскетизма, которые были бы совершенно немыслимы в наше время, при другом уровне физических потребностей и общего развития. Но и наше время знает аскетов, жизнь которых есть постоянный подвиг духа, постоянное жертвоприношение и самоотвержение, хотя в настоящее время этих аскетов чаще можно встретить в миру, а не в монастыре или пустыне. Красота аскетического или нравственного подвига остается доступна нашему времени в такой же степени, как и векам монашеского аскетизма. Неужели и теперь для здорового нравственного чувства не остается пленительным облик Франциска Ассизского, апостола добровольной нищеты, или оно предпочтет ему развратную Клеопатру, или короля-солнце, в которых извращенный вкус находит какую-то эстетическую привлекательность? Контроль духа над чувственностью, победа Бога над мамоной есть, конечно, внутренний, нравственный акт, не приурочиваемый с необходимостью к одним и тем же внешним проявлениям. Последние определяются как индивидуальными свойствами, так и эпохой. Поэтому аскетическое начало нравственности само по себе не противоречит основной экономической заповеди об умножении потребностей, поскольку она имеет в виду освобождение исторического человечества от власти природы в видах создания более широкого базиса для духовной культуры. Тот аскетизм, который звал бы нас отказаться от завоеваний куль-

282

туры, от железных дорог, печатного станка, почты, науки и литературы, был бы реакционным обскурантизмом, ратующим во имя не свободы духа, а его порабощения. И напротив, подъем человеческого достоинства, духовный рост личности необходимо выражается и в росте материальных потребностей, пример чего дает нам современное демократическое движение. Итак, здесь, как и везде в области нравственной жизни, определяющее значение имеет духовная сторона человека, направление его воли. Умножай свои потребности, пока этого требует жизнь духа и человеческое достоинство, но и умей сокращать их, насколько она же этого требует, — такова формула, свободная от крайностей как гедонизма, так и аскетизма. Мы можем с этой точки зрения дать и определение роскоши, от которого отказывается Зомбарт, справедливо указывая, что нет внешних признаков отличия для предметов роскоши и что понятие ее изменчиво и относительно. Нет внешних признаков роскоши, следовательно, могут быть только внутренние, хотя, впрочем, для определенной эпохи можно без труда указать и внешние ее проявления. Роскошь есть победа чувственности над духом, мамона над Богом в индивидуальной душе или в целом обществе; раз руководящим началом становится культ наслаждения, эстетического или неэстетического, мы имеем дело с роскошью. Роскошь есть оборотная сторона и постоянная опасность богатства. Как при нищете свобода духа упраздняется внешним ограничением, так при богатстве — внутренним искушением. Роскошь и нищета одинаково антикультурны, и одинаковая духовная бедность может царить в лачуге нищего и в палатах вельможи. Духовный упадок, связанный с роскошью, рано или поздно приводит и к хозяйственному упадку, так что и экономическая роскошь несет в себе свое осуждение. То или другое духовное состояние народа является далеко не безразличным и для хозяйственной его жизни. Никто не станет утверждать, что невоздержание лучше воздержания, скромность потребностей хуже их чрезмерности, и тем не менее в картинах будущего этот момент внутренней борьбы Бога и мамоны в человеческой душе совершенно устраняется Современное сознание, чрезмерно механизируя жизнь, с особенною охотой рисует себе такой идеальный общественный строй, при котором люди будут добродетельны как бы автоматически, без всякой борьбы с собой. Нет, добродетель всегда дается и создается только нравственной борьбой, и если на нашу долю достается по преимуществу борьба с нищетой и всякого рода деспотизмом, то на

283

долю будущего человечества, кроме иных видов борьбы, остается борьба с богатством или роскошью. Богатство создает только стены для цивилизации, но в этих стенах может быть одинаково устроен и светлый храм духа, и блудилище.

Нам кажется, что именно такому отношению к богатству учит Евангелие. Оно не гонит человеческой радости и не клеймит всякого чувственного удовольствия. Но оно предостерегает от плена духа в заботах о богатстве и завтрашнем дне, осуждает «надеющихся на богатство» и повелевает сделать решительный выбор между служением Богу или мамоне, считая несовместимым то и другое. Проповедуя жизнь в духе и истине, обращаясь к духовному человеку, Евангелие одинаково удаляется как от отвлеченного аскетизма, так и еще более от чувственного гедонизма, но оно не осуждает культуру и необходимый для нее экономический прогресс; человечество должно но зарыть свой талант в землю, как учит его аскетизм, а приумножить его в истории1).

Итак, антитеза гедонизма и аскетизма, известного рода нравственный дуализм, полагающий основание постоянной внутренней борьбе, неустраним из человеческого сознания и человеческой истории. Контроль аскетического начала над гедонизмом, нахождение правильного соотношения между ними есть задача, постоянно вновь ставящаяся и разрешаемая как в индивидуальной жизни, так и в человеческой истории, и правильностью ее разрешения обусловливается создание истинной цивилизации, которая упраздняется одинаково и односторонним аскетизмом, уничтожающим, а не разрешающим ее проблему (пример чего мы имеем в учении Л. Н. Толстого), и односторонним гедонизмом, ведущим ее к моральному вырождению, к мещанству. Роскошь или духовное мещанство было одним из сильнейших ядов, разлагавших античную цивилизацию. Ее наследниками оказались совершенно некультурные варвары, все преимущество которых состояло в том, что они были свободны от духовного мещанства, их сердце было открыто добру и злу. В течение всего средневековья их моральным идеалом или нормою был не гедонизм, а аскетизм. Напротив, современная западная культура выросла и до сих пор стоит под знаком ренессанса, сохраняя его односторонне гедонистический ха-

_________________________

1) Эта сторона Евангелия превосходно разъяснена Парнасом в его лекциях о Wesen des Cliristentums Ср. также Prof. Francis Peabody. Iesus Cbristus und die sociale Frage Autorisierte Uebersetzuug. Giessen. 1903. Глава IV и сл.

284

рактер, определившийся как противоположность средневековому аскетизму. Может быть, покажется чрезмерною смелостью, если я выставлю утверждение, что истинная, т.-е. духовная цивилизация, которая была бы одинаково свободна от отвлеченного спиритуализма или аскетизма и от мещанского гедонизма, еще не была найдена и по-прежнему составляет всемирно-историческое искомое, хотя отдельные исторические эпохи более или менее приближаются к идеалу. Этого нельзя во всяком случае сказать про теперешнее состояние западной цивилизации, которая своим все увеличивающимся наклоном в сторону гедонизма скорее удаляется от идеальной гармонии, чем приближается к ней. Человеческий дух как будто ошеломлен тем богатством, которое им создано, и это состояние ошеломленности и некоторого духовного порабощения, которое определению слышится в речах Зомбарта, но есть еще состояние полного и потому свободного обладания богатством. И то, что Зомбарту кажется идеалом, есть простая задержка в духовном развитии, с которой еще может справиться история. А может быть, народам в их исторической жизни дано только в отдельные исторические моменты или эпохи обнаруживать всю правду своего духовного существования, подобно тому, как это свойственно и отдельному человеку; может быть, наконец, здесь существует историческое разделение труда и различным народам в разные исторические эпохи суждено с наибольшею резкостью выразить какую-либо одну сторону или условие исторического развития. В таком случае последнее слово истории еще не сказано, и нормальная или идеальная цивилизация, синтез средних веков и ренессанса, прав духа и прав плоти, еще впереди. Кому же из исторических народов суждено совершить этот синтез?

М. г.! Вы понимаете, что мы вступаем здесь в такую область, где доказательства прекращаются и начинается область пожеланий и верований. Но взор невольно останавливается на судьбах нашего народа, историческое будущее которого еще впереди, который не сказал еще своего слова, по выполнил своего исторического предназначения. Конечно, приписать такую задачу своему народу в качестве права или привилегии, как делало это старое славянофильство, нет никаких оснований и составило бы грех самомнения. Но ведь высокое или даже преувеличенное понимание своих задач должно сопровождаться и соответственным пониманием своих обязанностей, только в этом смысле и можно говорить об исторических задачах.

285

Но нам скрывать или закрывать глаза на все язвы нашей жизни, о которых еще основатель славянофильства Хомяков, при всей пламенности своего патриотизма, писал: «современную Россию мы видим: она нас и радует, и теснит, об ней мы можем говорить с гордостью иностранцам, а иногда совестимся говорить даже со своими»; но при всех этих язвах нищеты, темноты и бесправия одной духовной болезни пока еще нет места на русской почве — духовному мещанству, гедонизму такого рода, как тот, о котором вы слышали сегодня от Зомбарта. Да я как было ему появиться! Наша интеллигенция, выросшая под тяжелым историческим молотом, который дробит стекло, но кует булат, считает гедонизм или «мещанское счастье» родом нравственного падения и всеми своими симпатиями принадлежит этическому аскетизму, идейному самоотвержению, хотя, конечно, в современных его формах. В этом смысле она ближе к средним векам, чем к ренессансу. Не буду подтверждать это доказательствами и примерами из окружающей жизни, она без того хорошо известна моим слушателям. Но сошлюсь на главный предмет нашей национальной гордости, всю нашу художественную литературу, которая уже в лице Пушкина заметила и оценила духовный образ русской женщины и которая в лучших своих представителях есть сплошной протест против мещанства, апофеоз духовности и... нравственного аскетизма. Назову нашего великого Герцена, который борьбу с мещанством сделал как бы специальностью своей литературной деятельности; напомню великие имена Вл. Соловьева, Достоевского и Толстого, которые знаменуют собой нравственную жизнь нашего общества за последнюю четверть XIX века, именно ту эпоху, когда эпикурейский эстетизм наиболее подпал голову на Западе. Крупных писателей противоположного направления у нас почти не было (если не считать юношеских увлечений Писарева, который был однако как раз современником аскета Добролюбова). И я не знаю в этом смысле более поучительного примера, нежели Чернышевский, со своим романом Что делать, где, наряду с систематическою проповедью утилитаризма и эвдемонизма (при чем герои его оправдываются в своих альтруистических чувствах и старательно выводят их из эгоистических мотивов), главный герой Никитушка Силин оказывается не эстетическим эвдемонистом во вкусе Зомбарта, а... аскетом. Так Валаам, призванный проклинать Израиля, против волн изрек ему благословение. Таковы наша литература и интеллигенция. Буржуазия наша еще слишком слаба, чтобы оказы-

286

вать определяющее влияние на духовную жизнь народа, а бюрократия, по самому своему существу, лишена духовных сил и может только внешним образом временно парализовать народное развитие. Что же касается народа, то для него историческое существование еще впереди и в своем теперешнем положении он лишен главных, хотя и отрицательных условий для своего нравственного самоопределения, исторического бытия. Вынужденный аскетизм и смирение, нищета и бесправие еще стоят на пути его развития. Освобождение его, создание условий не зоологического, а человеческого существования есть насущная историческая необходимость. Исторический момент наш стоит под знаком науки права и народного хозяйства. Светлое царство духа, истинная цивилизация может быть построена только на прочном и материальном фундаменте. Но, закладывая фундамент, мы уже строим здание. Вот почему, отрицая гедонизм как нравственную философию, фактически в социальных отношениях мы должны иметь дело прежде всего с заповедями гедонизма, не входя ни в малейшее противоречие с собой. Поднятие личности, ее прав, потребностей и имущественного благосостояния, словом наш русский ренессанс, таков остается лозунг нашего времени, наша историческая задача, наша гражданская обязанность.

287

© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.