13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Автор:Ориген

Ориген Против Цельса

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.

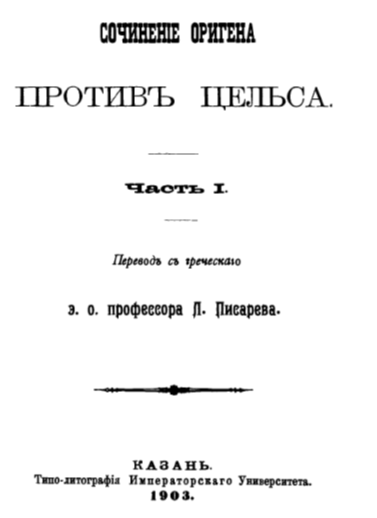

СОЧИНЕНІЕ ОРИГЕНА

ПРОТИВЪ ЦЕЛЪСА.

Часть I.

Перевод с греческаго

э. о. профессора Д. Дисарева

КАЗАНЬ,

Типо-литографія Императорскаго Университета.

1903

Содержание.

Книга вторая. 118

Книга третья. 231

Книга четвертая 670

Предисловие [Руфина].

I. Спаситель и Господь наш Иисус Христос, когда против Него лжесвидетельствовали, молчал 1 и, когда Его обвиняли, ничего не отвечал. 2 Он был убежден, что вся Его жизнь и дела, совершенные среди иудеев, сильнее речи, сказанной в обличение ложных свидетельств,—сильнее слов, высказанных в опровержение обвинений. И я, благочестивый Амвросий, собственно не понимаю, как ты можешь желать даже, чтобы я выступил с опровержением тех лжесвидетельств и тех обвинений, которые Цельс написал и издал в (своей) книге в опровержение христиан и церковной веры: как будто дела (христиан) не составляют сами по себе очевидного изобличения, и учение (христианское) не лучше всяких писаний может ниспровергать лжесвидетельства и уничтожать убедительность обвинений до полного ниспровержения их силы. А в доказательство того, что Иисус молчал, когда против Него лжесвидетельствовали, достаточно здесь сослаться на слова Матфея, с которыми почти согласуется и то, что написал Марк. Вот изречение Матфея; первосвященник и синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили, хотя приходило много лжесвидетелей. Но наконец при-

1 Срвн. Мф. 25, 59—63; Марк. 14, 55—61.

2 Срвн. Мф. 27, 12—14; Мрк. 15, 3—5; Лук. 23, 9.

3

4

шли два (лжесвидетеля) и сказали: «Он говорил: могу разрушит храм Божий и в три дня создать его.» И вставь первосвященник сказал ему: «(Что же) ты ничего не отвечаешь на то, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал 1. Но и о том, что Он не отвечал, когда Его обвиняли, написано следующее: Иисус же сталь пред правителем и он спросил Его говоря так: «Ты—царь иудейский?» Иисус сказал ему: «ты говоришь» И когда обвиняли Его первосвященники и старейшины, Он ничего не отвечал. Тогда говорить Ему Пилат: «не слышишь, сколько против тебя свидетельствуют?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился.2

II. И на самом деле для всякого хоть сколько-нибудь способного размышлять было чему удивляться: человек, которого обвиняли и о котором лжесвидетельствовали,—человек, который имел возможность защититься, представить себя совершенно невиновным, указать на свою безупречную жизнь и на свои поистине божественные чудодейственные силы (τῶν δυνάμεων, ὡς ἀπὸ θεαῦ γεγένηνται) И тем самым дать судье возможность произнести о Нем милостивый приговор,—Он однако не делает этого, Он даже не замечает своих обвинителей и великодушно не обращает на них никакого внимания. А что Иисус немедленно был бы освобожден судьей, если бы только Он высказался в Свою защиту,—ясно из тех слов писания, где (Пилат) говорит: кого хотите из двоих, чтоб а отпустил вам: Вараеву или же Иисуса, называемого Христом? 3 а также из тех слов, которые писание прибавляет далее: ведь он 4 знал, что предали Его по зависти4. На Иисуса постоянно лжесвидетельствуют, и при существующей злобе среди людей не бывает момента, когда бы Его не обвиняли. И Он, однако, и доныне отвеча-

1 Мф. 26. 59—63. 2 Мф. 27, 11—14. 3 Мф. 27, 17. 4 т. е. Пилат.

5

ет на все это молчанием, не возвышает голоса в ответ. Для него защитой служит только жизнь его родных учеников: она говорит за него сильнее и громче, чем все эти ложные свидетельства, она изобличает и ниспровергает несправедливые показания и обвинения.

III. Поэтому-то я могу смело утверждать, что апология, составление которой ты от меня требуешь, только ослабляет ту апологию, которая заключается в деяниях (христиан), она только затемняет величие Иисуса, очевидное для всех, имеющих непритупленные чувства. Впрочем, дабы ты не подумал, что я отказываюсь от исполнения твоего поручения, я постараюсь на каждое из положений Цельса представить, по мере возможности, подходящий, по моему мнению, ответ, хотя слова (Цельса) собственно никого из верующих не могут привести в смущение. Да и невозможно, чтобы нашелся какой-нибудь (человек), который, после того как уже сподобился получить столь великую любовь во Христе Иисусе, мог бы поколебаться в Его призвании от слов Цельса и ему подобных людей. И Павел, перечисляя очень много вещей, обыкновенно отделяющих от любви Христовой 1 и любви Бога во Христе Иисусе, 2—таких вещей, которые преодолела любовь, пребывавшая в нем,—в то же время в числе отделяющих (вещей) не помещает слова. Заметь: он прежде всего говорит: Кто отлучит нас от любви Христовой? скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? как написано: за тебя умерщвляют нас каждый день, считают за овец, обреченных на заклание. Но все это мы преодолеваем (ὑπερνικῶμεν) чрез возлюбившего нас. 3 Потом он представляет еще и другой разряд (вещей), которые производят отделение людей нетвердых в богопочитании.

1 Срвн. Римл. 8, 39. 2 Римл. 8, 39. 3 Римл. 8, 35—37.

6

Он говорит: я уверен, что ни смерть, ни жизнь, пи ангелы, ни начала, ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина, ни другая капая тварь не может отлучить нас от любви Божией, которая во Христе Иисусе Господе нашем. 1

IV. И хвалиться тем, что скорбь и все упомянутое вслед за ней не может произвести отлучения, собственно приличествует скорее нам, но вовсе не Павлу, и не апостолам, и не тому, кто сделался подобным им: ведь далеко выше этого стоить тот, кто сказал: все это мы преодолеваем (ὑπερνικῶμεν) чреπ возлюбившего нас 4. А это (преодоление) куда выше простой победы (τοῦ νικᾷν). И если уже апостолам надлежит хвалиться тем, что они не отлучаются от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем, то они во всяком случае могли, хвалиться и тем, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начала и ничто из (упомянутого) вслед за этим не может их отлучить от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот почему я и выражаю недовольство при виде такого человека, который, достигши веры во Христа, однако может колебаться в своей вере благодаря Цельсу, который не жил среди людей общей жизнью, 3 да кроме того давно уже и умер, —(может колебаться) в виду какой-то (призрачной) убедительности словесной. Я не знаю, как должно и мыслить о том, кто, в противовес обвинениям Цельса, направленным против христиан, нуждается в словах, занесенных в книги,—(в словах), которые могли бы предотвратить для него колебание в вере и превести его к твердости в ней. И только потому, что среди множества людей, которые считаются верующими, могут оказаться некоторые и такие, которые от писаний Цельса могут прийти в замешательство и смущение, а в апологии

1 Римл. 8, 38—39 2 Римл. 8, 57. 3 т. е. не жил жизнью, свойственной христианам.

7

направленной против этих самых писаний, обрести врачевство,—которое конечно возможно только под тем условием, если (ответные) речи до некоторой степени будут носить характер опровержения для положений Цельса и утверждать истину,—я и решился склониться на твою просьбу и представить ответ на сочинение, которое ты прислал мне. При этом я не думаю, чтобы кто-нибудь, хоть немного изучивший философию, это именно (сочинение) мог счесть за «Истинное слово» (λόγον ἀληθῆ),1 как его обозначил Цельс.

V. Павел хорошо знал, что в греческой философии есть такие учения, которыми нельзя пренебрегать и которые для обыкновенных людей имеют принудительную силу, хотя на самом деле предлагают ложь за истину. Он так выражается о таких учениях: смотрите, чтобы, кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданно человеческому, по стихиям мира, а не по Христу.2 (Апостол) видел, что в изречениях мирской мудрости есть некоторое показное величие. Поэтому он и сказал, что слава философов «по стихиям мира.» Но о сочинении Цельса ни один разумный человек не скажет даже и того, что оно по стихиям мира. Да и те учения философов, заключающие в себе нечто увлекательное, апостол все же назвал пустым обольщением, может быть, из желания отличить их от иного обольщения—не пустого, которое имел в виду Иеремия, когда с дерзновением обращался к Богу с следующими словами: Прельстил мя еси, Господи, и прельщен есмь, креплейший мене еси и превозмогл еси. 3 Мне кажется, что сочинение же Цельса, совсем не заключает в себе обольщения, даже и того пустою, которое присуще некоторым из основателей философских школ (αἱρέαεις), потративших на

1 Под этим именно названием было издано Цельсом то сочинение, против которого направлял свою отповедь Ориген.

2 Колосс. 2, 8. 3 Иерем, 20, 7.

8

это (дело) все же далеко не дюжинный ум. И как обычную нарочно придуманную геометрическую задачу, снабженную уродливыми начертаниями, не всякий будет решать, да и предлагать хотя бы для упражнения того, кто занимается подобными (решениями), так равным образом и приближающиеся к мнениям основателей философских школ измышления (Цельса), подобно тем (задачам), нужно считать пустым обольщением и преданием человеческим по стихиям мира.

VI. И только когда я в своей защитительной речи дошел уже до того пункта, где Цельс наглядно выводит иудея, спорящего с Иисусом, мне пришла мысль предпослать своему произведению это предисловие с тою целью, чтобы читатель, которому пришлось бы обратиться к моей отповеди Цельсу, в самом начале ее уже мог увидеть, что эта (моя) книга написана вовсе не для верующих, но для тех собственно, которые или совершенно не приобщились к вере во Христа, или же в вере еще слабы, как выражается о них апостол в следующем своем изречении: слабого в вере приимите. 1 Кроме того, это предисловие должно послужить с моей стороны ответом на вопрос, почему собственно опровержения Цельса в начале я веду так, а потом совершенно иначе. Именно в начале я желал наметить только главные положения (Цельса) и вкратце представить возражения на них и уже затем после этого развить свою речь в более осязательных чертах (οωματοποιῆοαι τὸν λόγον). Но впоследствии самые обстоятельства утвердили меня в той мысли, что будет достаточно, если я, в видах сохранения времени, ограничусь уже приведенным мною в начале общим ответом и только впоследствии в связи с этим ответом, по мере возможности, выступлю на борьбу с обвинениями Цельса, направленными

1 Римл. 14, 1.

9

против нас. Я прошу поэтому снисхождения к первой части (моего труда), которая следует за предисловием. Если же не будет в состоянии удовлетворить тебя и следующая за ней часть моих опровержений, то тогда (позволь мне) испросить у тебя подобного же извинения и за нее и затем отослать тебя к более разумным и способным (мужам). Если ты чувствуешь желание добиться разрешения выставленных Цельсом возражений, то пусть эти (мудрые мужи) и словесно и письменно попытаются опровергнуть обвинения Цельса, возводимые против нас. Но все же (повторяю) гораздо лучше поступит тот, кто, прочитавши случайно книгу Цельса, вообще не будет чувствовать никакой нужды в опровержении этой книги,—напротив, отнесется с полным презрением ко всему, что написано в ней, как это и сделает—совершенно основательно—всякий простой (человек), верующий во Христа силою Духа, обитающего в нем (διὰ τὸ ἐν αὐτῷ πνεῦμα).

10

КНИГА ПЕРВАЯ.

I. Цельс, прежде всего желая оклеветать христианство в том, что христиане тайно составляют между собою общества, запрещенные законами, выставляет то главное положение, что только общества, составляемые явно, законны, а составляемые тайно противозаконны. В данном случае он хочет набросить тень подозрения на так называемую у христиан вечерю любви (ἀγὰπην), будто бы учрежденную в ущерб общественной безопасности и имеющую значение таинств (δυναμένην ὑπερόρκια). Говоря о собраниях у христиан, он таким образом усиленно проводит ту мысль, что общественный закон против этих (собраний). Но на это нужно сказать следующее. Допустим, что кто-нибудь попал к скифам, имеющим нечестивые законы, и не имея возможности выбраться оттуда, был вынужден остаться жить у них. Этот (человек) во имя закона истины, составляющего для скифов беззаконие, конечно на разумном основании мог составить общества с теми людьми, которые придерживаются одинакового с ним образа мыслей, составляющих однако нарушение законного порядка с точки зрения скифов. Точно также и пред линем Истины—Судии законы языческие, охраняющие почитание идолов и нечестивое многобожие, суть такие же законы скифов или даже еще более нечестивые, чем эти последние. Итак, не противно разуму составлять обще-

11

ства, хотя бы и противозаконные, если только эти общества—во имя истины. Допустим также, что некоторые тайно составили общества, чтобы погубить тирана, посягающего на права города; они поступили, конечно, хороню. Точно также и христиане составляют общества в виду того, что тиранствует так называемый у них диавол и лжец. Зги общества противозаконны с точки зрения диавола, но зато направлены против диавола и на спасение других, которых (христиане), конечно, вправе убедить оставить этот как бы скифский и тиранический закон.

II. Затем он говорит, что (христианское) учение (δόγμα) варварского 1 происхождения,—очевидно разумея в данном случае иудейство, с которым христианство тесно связано. Но он собственно снисходительно относится и не ставит в упрек нашему учению (τῷ λόγῳ его варварского происхождения, он даже хвалит варваров за то, что они оказались способными изобрести учения (δόγματα) и только добавляет к этому, что собственно греки оказываются в состоянии обсудить, обосновать и приспособить к достижению добродетели (όσκῆσαι πρὸς ἀρετήν) все изобретения варваров. Словом, это положение (Цельса) нам даже можно обратить в защиту тех истин, которые заключаются и присущи христианству. Он говорит, что человек, получивши! образование в греческих школах и науках, в случае если обратится к (христианскому) учению (ἐπὶ τὸν λόγον) может не только признать эти истины (христианства), но даже сообщить им искусную обработку, восполнить в них кажущиеся—с точки зрения греческого разумения—недостатки и таким образом уготовать истинность христианства. К этому нужно еще доба-

1 т. е. негреческого. Под варварами (βάρβαροι) греки разумели собственно все племена, чуждые греко-римской национальности, в самом широком смысле этого слова. Срвн. употребление этого слова в Св. Писании: Колос. 3, 11.

12

вить, что в пользу нашего учении (τοῦ λόγον) существует еще некоторое особенное доказательство (ἀπόδειξις) только ему свойственное и имеющее высший божественный авторитет в сравнении с тем греческим доказательством, которое достигается при помощи диалектики (θειοτέρα παρὰ τὴν ἀπὰ διαλεκτικῆς Ἑλληνικὴν). Это божественное доказательство апостол называет доказательством духа и силы 1,—духа потому, что пророчества способны привести к вере всякого обращающегося к ним, а особенно к тем, которые имеют отношение ко Христу;—силы в виду тех чудесных знамений, о существовании которых можно заключать на основании многих фактов и, между прочим, на основании того, что следы их сохраняются еще и теперь у живущих по указанию (христианского) учения (κατὰ τὸ βούλημα τοῦ λόγον).

III. После этого он говорит о том, что христиане тайно (κρύφα) совершают и учат всему, что им только заблагорассудится, и при этом делает замечание, что (христиане) поступают так не без основания, именно с тою целью, чтобы избежать угрожающего им уголовного наказания; он приравнивает это опасное положение к тем бедствиям, каким подвергнулся Сократ за свою философию.2 Мог бы он здесь упомянуть также о Пинагоре 3 и прочих философах. На все это нужно ответить, что афиняне скоро же и раскаялись в осуждении Сократа и совершенно не питали в сердце никако-

1 1 Кор. 2, 4.

2 Известный философ Сократ († около 399 до P. X.) был обвинен своими согражданами «за введение в религию новых божеств и развращении юношества» и по приговору суда должен был выпить кубок с ядом.

3 Знаменитый греч. философ (род. около 580—570 г. до P. X), основатель особого религиозно-философского общества в Кротове, имевшего своею целью нравственно - религиозное обновление общества. Закончил свою жизнь во время борьбы с демократической партией, относившейся враждебно к его обществу.

13

го озлобления в отношении к нему, равно как и в отношении к Пифагору. По крайней мере последователи Пифагора очень долгое время имели школы в той части Италии, которая называется Великой Грецией.1 Что же касается христиан, то их преследовали и римский сенат, и тогдашние императоры, и войска, и народ, и даже родственники верующих, враждебно относясь к (христианскому) учению (τῷ λόγῷ), они ставили ему препятствия, и это учение было бы окончательно побеждено кознями стольких (людей), если бы только благодаря божественной силе (θείᾳ δυνάμει) оно не получило перевеса и не превозмогло бы настолько, чтобы победить весь мир, строивший ему козни.

IV. Посмотрим и на то, как он думает оклеветать нравоучительную часть (нашей веры). Он говорит, что она заключает в себе черты общие с учением прочих философов и не представляет какого-либо особенного и нового учения. На это нужно ответить: если бы правильное понятие о нравственном законе (περὶ τοῦ ἠθιχοῦ τόπου) не было присуще всеобщему сознанию, то тогда собственно и у тех, которые допускают праведный суд Божий, было бы отвергнуто наказание для грешников. Поэтому нет ничего удивительного, если один и тот же Бог свое учение, преподанное чрез пророков и Спасителя, отпечатлел в душах всех людей с тою целью, чтобы на суде Божием никто не мог оправдываться, так как всякий человек имеет произволение закона, написанное в сердце своем. 2Эта именно мысль прикровенно раскрывается и в Слове (писания), которое, однако, почитается у греков за миф. Там говорится, что Бог собственным перстом 3 записал и вручил Моисею заповеди, которые преступили в своем нечестии люди,

1 Древнее название южной частя Италии, населенной греческими колонистами.

3 Срвн. Римл. 2, 15. 3 Исх. 31, 18.

14

слившие тельца, 1 которые изгладил—как бы так говорило (писание)—ноток беззакония. И во второй раз написал Бог (те же заповеди) на каменных скрижалях, которые вытесал Моисей, и снова вручил их ему: 2 это как бы означает, что пророческое слово (τοῦ προφητικοῦ λόγου) после первого беззакония снова обращает душу чрез второе писание Божие.

V. А взгляд христиан на идолослужение Цельс разделяет и сам и подтверждает его, когда говорит, что (христиане) не веруют в божеств, созданных руками человеческими, так как трудно представить, чтобы богами могли быть произведения дурных и безнравственных художников,—произведения, изготовленные подчас неправедными людьми. Впрочем он желает выставить этот взгляд (христиан), как мнение, имеющее всеобщее значение и не составляющее исключительное достояние только (христианского) учения (λόγου). В данном случае он ссылается на изречение Гераклита, который говорит: «люди, которые подходят к бездушным предметам, как к богам, поступают подобно тому, кто говорит с стенами.» 3 И на это нужно ответить: как в других частях нравоучения, так и в данном случае людям присущи понятия (ἐγκατεαπάρησαν ἔννοιαι), которые, собственно, и привели к подобным мыслям Гераклита, и всякого другого грека, и даже варвара. Ведь и Цельс говорит, что даже персы думают (об идолослужении) точно так же, и в доказательство ссылается на Геродота, который действительно сообщает об этом же (факте).4,

1 См. Исх. 32,19.

2 Исх. 34,1.

’Срвн. Fragm. phil. gr. ed. Mullach, I, 323, § 61; y Климента Александрийского в «Λόγος προτρεπτικός».

4 Срав. у Геродота I, 131. — Геродот называется отцом истории и родился в Галикарнас се около 484 года до P. X. Его исторический труд в девяти книгах, посвященный описанию греко-персидских войн, обнимает период времени от 320 г. по 479 г. до P. X.

15

Я с своей стороны добавлю еще, что и Зенон киттейский 1 в своем произведении: «Ό государстве» подтверждает то же самое, когда говорит: «Строить храмы нет никакой нужды то, что делается ремесленниками и составляет произведение рук, нельзя почитать священных, достойным чести и святым.» 2 Итак ясно, что и в отношении данного пункта учение (τοῦ δόγματος) писанием Божиих (γράμμασι) написано в сердцах 3 людей, как именно нужно поступать.

VI. Затем — я не знаю только по какому, собственно, побуждению — Цельс утверждает, что христиане при помощи имен (ὸνόμασι) и заклинаний (κατακηλήσεσι) будто бы имеют власть над некоторыми демонами. Я думаю, он имеет в виду тех, которые у нас заклинают и изгоняют злых духов. Но ясно, что в данном случае — клевета на наше учение. Ведь христиане приписывают эту силу не заклинаниям, а (призыванию) имени Иисуса и чтению Евангельских рассказов о Нем. Эти (священные) слова часто заставляют демонов выходить из людей, в особенности если обращающиеся к демонам со (священными) словами изрекают их с чистым сердцем и искренней верою. Имя Иисуса имеет такую силу над демонами, что производит указанное действие даже тогда, когда оно призывается людьми порочными. Этому научает нас и Иисус, когда говорит; многие скажут Мне в тот день: не Твоим ли именем бесов изгоняли и чудеса творили. 4 Проглядел ли Цельс это (изречение Иисуса) намеренно и с злым умыслом, или же, может

1 Основатель стоической философии, жил около 340— 260 г. до P- X. Его довольно многочисленные произведения затеряны.

2 Срвн. The Fragmenta of Zeno and Cleanthes by Person. Cambridge 1891, p. 200 Nr. 164; у Климента алекс. в Stromat. V, II, 76: у Феодорита в Sermo III.

3 Римл. 2, 15. 4 Матф. 7, 22.

16

быть, он и совсем не знал его, я, конечно, не ведаю. Но дальше он обвиняет и самого Спасителя в том, что совершить свои чудесные деяния Он будто бы был в состоянии только при помощи чародейства и Он будто бы заранее предвидел, что и другие, изучившие те же чародейства, будут совершать такие же чудеса и при этом будут хвалиться, что они совершают их силою божественной; поэтому-то Иисус якобы и изгоняет таких (людей) из своего общества. При этом (Цельс) обвиняет Его и за то, что Он, хотя и изгоняет бесов справедливо, но Сам оказывается нечестивцем, так как повинен в тех же самых (чародействах). Если же—заключает Цельс —Он не повинен в нечестии, совершая эти чародейства, то тогда неповинны в нем и те, которые поступают подобно Ему. Правда, мы не можем показать, какою именно силою совершал Иисус чудеса, но однако ясно, что христиане отнюдь не прибегают к изучению чародейств, но изрекают только имя Иисуса и прочие словеса, в которые они уверовали, согласно божественному Писанию.

VII. Он, далее, часто называет наше учение (τὸ δόγμα) тайным. Но и в данном случае его возражение совершенно опровергается: почти весь мир знает проповедь христиан и гораздо лучше, чем эти излюбленные мнения философов. Кому не известно, что Иисус родился от Девы (ἡ ἐκ παρθένου γένησις), что Он был распят, воскрес и многие уверовали в это Воскресение, что возвещается Суд, на котором грешники получат достойное наказание, а праведники — заслуженную награду? Да и таинство Воскресения (τὸ περὶ τῆς ἀναστάσεως μυστήριον) не служит ли даже для неверных предметом праздной болтовни и насмешек, хотя они его и не понимают? Ввиду всех этих фактов совершенно неуместно говорить, что наше учение (τὸ δόγμα) составляет тайну. Да, если наряду с общедоступным учением

17

(μετὰ τὰ ἐξωτερικὰ) и есть в нем нечто такое, что не сообщается многим, то это составляет особенность не только учения (τοῦ λόγου) христиан, но и учения философов; у этих последних точно так же были некоторые учения всем доступные (ἐξωτερικοὶ λόγοι) и учения сокровенные (ἐσωτερικοὶ) 1. Одни ученики Пифагора, например, довольствовались (ссылкой только на то), что «он сам так сказал» 2, другие же, напротив, тайно учились 3 тому, что было небезопасно вверять слуху людей непосвященных и еще неочищенных. И всем этим таинствам (μυστήρια), распространенным повсюду: и в греческих, и в негреческих странах, не ставилось в вину то, что они содержались тайно (κρύφια). Цельс, следовательно, клевещет напрасно на наше учение: он, очевидно, не понимает таинственности христианства.

VΙΙ. Но, по-видимому, Цельс как бы с особенным сочувствием относится к тем, которые в исповедании христианства сохраняют твердость до смерти. Он так выражается: «я вовсе не держусь того мнения, что человеку, содержащему хорошее учение (δόγματος), в случае если ему предстоит ради него подвергнуться опасности от людей, надлежит отпасть от этого учения, или притворно отказаться от него, или даже сделаться его отрицателем.» Цельс относится даже с порицанием к тем, которые мысленно разделяют христианские убеждения и в то же время делают вид, что не разделяют или даже совершенно отвергают их. Именно он говорит, что человеку, содержащему учение, не следует притворно отметаться от него или делаться его отрицателем. В обличение Цельса нужно ска-

1 Срвн. у Клим. александр. Strom. V, где различаются по отношению к учению Аристотеля: τὰ ἐσωτερικά и τὰ κοινά καὶ ἐξωτερικά.

2 Срвн. у Клим. алекс. Strom. II; Феодорита Sermo и De fide.— 3 Клим. алекс. Strom. V.

18

зать, что он, говоря так, впадает в противоречие с самим же собою. Из других его произведений 1 видно, что он собственно эпикуреец. И только потому, что возражения, которые он делает против нашего учения, не могут быть убедительными, если он будет выставлять на показ свой эпикуреизм, он и поступает так, что допускает существование в человеке (начала) родственного Богу,—начала более высшего сравнительно с началом земным. Он говорит: «те, у которых это (начало), т. е. душа, находится в хорошем состоянии, направляют все свои стремления и пожелания к сродному с ними,—разумеет в данном случае Бога—, и горят сильным желанием всегда слушать и вспоминать что-нибудь о Нем». Обрати же внимание, как кривит он душей. Раньше он сказал, что кто содержит хорошее учение, тот даже если ему предстоит из-за него подвергнуться опасности от людей, не должен отклоняться от учения, или притворно отметаться от него, или же делаться его отрицателем. Но он сам же и поступает наперекор всем этим (положениям). Он чувствует, что ему с своими воззрениями на христианство не снискать доверия у тех, которые допускают нечто вроде Провидения (πρόνοιαν) И Божественного мироправления, коль скоро он открыто заявит себя эпикурейцем. Но история поведала нам уже двоих Цельсов—эпикурейцев: одного, жившего раньше при Нероне, и этого Цельса, жившего при Адриане и дальше.

1 Из VIII, 76 сочинения Оригена «Κατὰ Κέλοου» видно, что Цельс написал против христиан еοе другое (ἀλλο σύνταγμα) сочинение. Но имеет ли в виду Ориген это или какое либо другое сочинение Цельса,—неизвестно.

2 Нерон царствовал от 54 по 68 г., Адриан от 117 по 148 г. по P X.

19

IX. Потом Цельс подает нам совет, чтобы мы, принимая (христианское) учение (λόγῳ), усваивали его положения (δόγματα) под руководством разума; в противном случае, склоняясь на что-нибудь без подобной предосторожности, будто бы можно впасть в заблуждение. И таких людей, без предварительного исследования принимающих за истину все, что им говорят, он приравнивает к тем, которые верят фиглярам 1 и фокусникам, 2 этим служителям Митры 3 и Вакха 4 и других божеств подобного же рода, верят привидениям Гекаты 5 и иного демона или демонов. Подобно тому, как у тех дурные люди часто пользуются невежеством людей легковерных и увлекают их, куда пожелают, подобно этому —говорит он—происходит и у христиан. «Некоторые из них—утверждает он—не желают ни высказывать, ни выслуживать никакого основания для того, во что они веруют, и руководятся только по-

1 Μητραγύρταις = μηναγύρταις по другой рукописи. Так назывались жрецы Цибелы (Кибелы) — богини, которая в греческой мифологии почиталась матерью олимпийских богов: Зевса, Гадеса, Посейдона, Гестии, Деметры, Геры. Культ Кибелы отличался оргиастическими церемониями: плясками, разнузданным весельем, даже изуверством (оскоплением), принесением кровавых жертв в виде быков, баранов (taurobolia), всевозможным фиглярством, проделываемым особыми жрецами богини — митрагиртами. О них рассказывает Лукиан в басне: «De homine in asinum mutato», a также бл. Августин в сочинении: De civ. Dei, I. VII.

2 Τερατοσκόποι — собственно, наблюдатели за чудодейственными необыкновенными явлениями природы.

3 Μίθραις, Μίθρας — персидский бог, обозначавший, прежде всего, ясный день и светлый эфир, а потом — солнце. Служение этому богу было распространено и на западе Римской империи, особенно во время Траяна и Домициана.

4 Σαβαδίοις = Σαβιζίοις подругой рукописи. Σαβάζιος — фригийское божество, похожее на Вакха. Служение этому божеству, как и Вакху, сопровождалось различными оргиями.

4 Геката—дочь Персея и Астерии; в позднейшее время— подземное божество, которое управляет тенями и властвует над злыми и вредными демонами, вызывает души умерших из преисподней и устрашает людей призраками и привидениями.

20

ложением: а не исследуй, а верь—вера твоя спасет тебя». Он влагает также в уста христиан слова: «нехороша мудрость мира сего и похвальна глупость.» На это нужно сказать: если бы все люди оставили житейские попечения и весь свой досуг обратили на занятие философией, то ничего не могло бы быть лучше этого пути (к христианству). Тогда оказалось бы, что и в христианстве не в меньшей степени, если только не в большей, возможны: и исследование вероучения, и изложение темных мест у пророков и евангельских приточных сказаний и прочих бесчисленных мест, изложенных в форме образов, или законоложений. Да если даже и невозможно подобное (научное изучение христианства) по причине ли житейских затруднений, или же вследствие недостатка потребных сил у людей,—так как только очень немногие в состоянии посвящать себя знанию (ἐπὶ τὸν λόγον)—, то и тогда для большинства может ли быть указан какой-либо иной лучший вспомогательный путь (к нравственному улучшению) кроме того пути, который представлен всякому человеку Иисусом? Обратимся ко всему множеству верующих, освободившихся от бездны порока, в котором они ранее утопали, и спросим их: что считают они для себя лучшим состоянием—то ли, при котором они веруют в простоте сердечной (ἀλόγως) и в то же время достигают нравственной устойчивости благодаря именно своей уверенности, что прегрешения наказываются, а честные деяния награждаются, или же то, при котором они будут относиться с презрением к простой вере (ψιλῆς πίοτεως) И будут убеждены, что нравственного усовершенствования они до тех пор не достигнут, пока не обратятся к непосредственному исследованию учений (λόγων)? Очевидно, за исключением разве немногих людей, большинство не достигнет и того, что оно получило от простой веры, и без этой последней будет коснеть в самой дурной жизни. И если представи-

21

лась бы необходимость отыскать какие-либо факты в доказательство той мысли, что (христианское) гуманное учение явилось в жизнь не без участия Бога, то как раз вышеуказанным фактом 1 и можно было бы воспользоваться в данном случае. И о плотском враче, приведшем многих больных (людей) в здоровое состояние, благочестивый человек не преминет подумать, что этот врач пришел в города к людям не без участия Бога: ведь ничего спасительного среди людей не устрояется без божественного содействия. Если же таким образом человек, уврачевавший тела многих людей или только приведений их в лучшее состояние, производит свое лечение не без божественного участия, то насколько более (поступал не без божественного участия) Тот, Кто уврачевал души многих людей, обратил и привел их в лучшее состояние, соединил их во всех отношениях с Богом и научил все поступки направлять по Его благоволению и отклонять (от себя) все, что противно Богу,—все даже ничтожные слова, действия и помышления?

X. И хотя издеваются над нашей (простосердечной) верой, я все же говорю в ее защиту и, убедившись в ее полезности для большинства людей, твердо настаиваю на учении о необходимости веровать в простоте сердечной (ἀλόγως) для тех, которые не имеют возможности оставить всех (забот) и заняться исследованием учения (λόγον). Да и те, которые держатся противоположного мнения, в действительности поступают точно также. Если кто, напр., увлекается философией и случайно останавливается на определенной философской школе (αφεσιν), то разве этот человек при выборе такого-то учителя руководится чем-нибудь иным, а не простой только верой в то, что именно эта школа есть

1 т. е. фактом способности простой христианской веры производить нравственный переворот в жизни людей.

22

самая лучшая? Он не выжидает, пока придется ему услышать учения всех философов и, в виду различия в их направлении, (узнать) возражения против одних и доказательства в пользу других школ, чтобы затем произвести свой выбор и решиться на то, сделаться ли ему стоиком, платоником, 1 перипатетиком, 2 эпикурейцем, 3 словом последователем какой угодно философской школы. Напротив, уступая какому-то безотчетному стремлению, даже при всем нежелании сознаться в этом, он обращается, например, к занятиям в духе стоического учения и оставляет без внимания все прочие (школы): отвергает, например, платоническую за то, что она якобы уступает другим в возвышенности своих взглядов,—перипатетическую за то, что она якобы потворствует людским слабостям (ἀνθρωπικώτατον) И снисходительнее прочих школ относится к обычному людскому представлению о благах жизни. А некоторые, взирая на участь злых и рачительных людей на земле, с первого же взгляда колеблются в вере в Промысл (εἰς τὸν περὶ προνοίας λόγον) и уже очень поспешно приходят к тому заключению, что нет собственно никакого Промысла, и склоняются к учению Эпикура и Цельса.

ΧI. Итак, если уже разум указывает на необходимость доверять любому основателю философских школ, как у греков, так и у варваров, то разве не должно еще с большею верою относиться к Богу, сущему над всеми, Который учит,

1 Школа философа Платона (р. 427, ум. 347 г. до P. X.) иначе называемая академической.

2 Так называлась школа Аристотеля (р. 584, ум. 322 г. до P. X). в виду того, что этот философ, излагая свое учение, обыкновенно прохаживался (περιπατῶν) посаду гимназии (λύκειον), находившейся в Афинах при храме Зевса Лицейского.

3 Эпикурейская школа основана Эпикуром (р. 341, ум. 270 до P. X.), который основой вещей признавал атомы, приводимые в движение случаем, а в нравственном учеши возводил в принцип служение удовольствию—ἡδονή.

23

что только Его одного нужно чтить (σέβειν), а на все остальные (вещи) не следует обращать внимания, так как они или суть ничто, или даже—и при своем реальном бытии—все равно заслуживают только почтения (τιμῆς), но отнюдь не божеского поклонения и почитания (οὐ μὴν προσκυνήσεως καὶ σεβασμοῦ)? И кто по отношению к этим вещам не довольствуется простою верою, но желает обратиться к рассудочному их рассмотрению, тот пусть подыскивает доказательства и основания, какие ему вздумается и какие он может обрести путем тщательного исследования. Но и тогда 1 разве уже не будет разумно веровать в Бога более, чем в эти человеческие (измышления философов), коль скоро и они-то все имеют свое основание в вере? Пускается ли кто в плавание, вступает ли в брак, делается ли отцом ребенка, бросает ли семя в землю, разве он в данном случае не питает веры на получение чего- то лучшего, хотя в то же время может случиться совсем обратное, что и бывает не редко. Однако, в уверенности, что получится хороший результат, согласный с желаниями, все люди смело берутся за дела, и сомнительные и неизвестные, несмотря на то, что они могут окончиться так и иначе. И если в жизни во всяком предприятии, исход которого сомнителен, людей возбуждает и поддерживает надежда на удачу и вера в лучшее будущее, то почему же тогда еще с бо́льшим правом сравнительно с теми, которые путешествуют по морю, засевают землю, женятся и бывают озабочены прочими человеческими занятиями, не может быть предоставлена та же самая вера тому, кто верует в Бога, устроителя всех этих вещей, верует в Бога, Который с бесконечным великодушием и божественной снисходительностью дерзнул открыть это учение всем

1 т. е. при условии возможности рассудочного обоснования и освещения вопросов человеческого знания.

24

живущим по лицу земли, после величайших преследований и смерти, этого бесчестия, по мнению некоторых, перенесенного Им за людей, — верует в Бога, Который своим служителям и ученикам еще в начале (ἐν τῇ ἀρχῇ) дал поручение и наставление, чтобы они, не боясь великих преследований и постоянно грозящей им смерти, смело шествовали по лицу всей земли ради спасения людей?

XII. Потом Цельс говорит буквально так. «Если (христиане) пожелают отвечать на мои вопросы, которые я задаю не с целью испытывать—ведь я собственно все знаю 1—, но потому только, что одинаково интересуюсь всем, то это, конечно, хорошо. Если же (отвечать) они не пожелают и будут говорить, по своему обычаю: «не исследуй» и так далее, то тогда—замечает он—(христианам) уже необходимо научить меня, что же это такое они говорят, из какого источника проистекают их слова,» и так далее. На это должен я ответить. Положение: «знаю все» есть собственно в высшей степени смелое и хвастливое утверждение с его стороны. Если бы он даже в совершенстве прочитал книги пророков, которые содержат множество прикровенных изречений и слов, неясных для большинства людей, если бы он на ряду с евангельскими притчами и остальной частью писания, посвященной закону и иудейской истории, занялся также проповедью апостолов и, прочитавши все это внимательно, пожелал проникнуть в смысл изречений, то и тогда он не имел бы смелости сказать: «все знаю.» Даже мы, несмотря на то, что посвятили этим занятиям всю свою жизнь, и то не можем сказать: «я знаю все.» Истина—наш друг. И все же никто из нас не скажет: я знаю все, положения епику-

1 Цельс, очевидно, намекает на свое близкое знакомство с вероучением христиан и на свое желание узнать от них разумное основание самых догматов христианства.

25

рейского учения; никто не осмелится утверждать, что он знает все учение Платона, особенно в виду того обстоятельства, что (об учении Платона) существует очень много разногласий даже у тех, которые занимаются его объяснением. И кто дерзнет сказать: я знаю все учение перипатетиков? Может быть, Цельс свое положение: «я знаю все» услышал от каких-нибудь простецов, которые настолько простосердечны, что даже и не замечают своего собственного невежества; пользуясь услугами таких учителей, он, может быть, и возмечтал, что знает все. Мне кажется, что с ним произошло то же, что может случиться с человеком, отправившимся путешествовать по Египту. Там мудрены египетские изучают писания отеческие и много философствуют о том, что у них почитается священным: простецы же выслуживают какие-нибудь басни, смысла которых они не понимают, хотя сильно гордятся этим (знанием). И если (тому путешественнику) случается научиться от простецов тем басням, он уже думает, что познал всю египетскую мудрость, хотя на самом деле он и не сообщался ни с кем из жрецов и ни от кого из них не учился египетским тайнам (τὰ Αἰγυπτίων ἀπόρρητα). Что я сказал о египетских мудрецах и простецах, это же можно наблюдать и у персов. У них точно также есть мистерии (τελεταί), но самый смысл (λογικῶς) последних постигают у них только ученые, простой же народ, довольствующийся поверхностным знанием, понимает (в них только внешнюю форму (συμβολικῶς). То же самое нужно сказать о сирийцах и индийцах, словом о всех народах, у которых есть мифы и литература.

ХIII. Цельс утверждает, что многие христиане высказывают такое положение: «греховна (κακόν) мудрость житейская и похвально (ἀγαθόν) безумие». На это нужно ответить: наш противник извращает смысл изречения Павла и не приводит собствен-

26

ных его слов, которые читаются так: если кто думает быть мудрым среди вас, в веке семь, тот будь безумным, чтобы быт мудрым. Ибо мудрость мира сею есть безумие пред Богом. 1 Итак апостол говорит не просто: мудрость есть безумие пред Богом, но: мудрость мира сею. И далее говоря; если кто думает быть мудрым среди вас, не выражается просто: тот будь безумным, но прибавляет еще: в веке семь будь безумным, чтобы быть мудрым. Следовательно, мудростью века сего мы называем всякую такую философию, которая содержит ложные учения и потому почитается, согласно с Писанием, суетной. И безумие мы называем похвальным не безусловно, но только в том случае, когда кто-нибудь бывает глупым веку сему. Точно в таком же смысле мы могли бы сказать, что и платоник, верующий в бессмертие души и в сказания об ее переселении из одного тела в другое, допускает глупость, как это выходит с точки зрения стоиков, перипатетиков и эпикурейцев: стоиков потому, что они осмеивают подобное положение, перипатетиков потому, что они вышучивают все эти разглагольствования (τερετίσματα) Платона, эпикурейцев потому, что они обвиняют в суеверии тех, которые вводят (веру в) Промысл и признают Бога мироправителя. Да собственно и христианское учение (τῷ λόγῳ) отдает предпочтение тому, кто принимает истины веры (τοῖς δόγμασιν) после разумного и мудрого исследования (μετὰ λόγου καὶ σοφίας), а потому, кто усваивает их только простою верою (μετὰ ψιλῆς τῆς πίστεως). И Божественное откровение (λόγος) восхотело допустить этот последний способ только в тех видах, чтобы не оставить людей совершенно без всякой помощи. Так именно учит Павел, истинный ученик Иисусов, когда говорит: ибо когда мир при (своей) премудрости не познал Бога пре-

1 I Кор. 3, 18. 19.

27

мудростию Божией, Бог благоволил юродством проповеди спасти верующих. 1 В этих словах (апостол) ясно проводить ту мысль, что Бога нужно познавать в премудрости Божией. Но так как такое познание стало невозможным (для людей), то Богу и угодно было затем (δεύτερον) спасти верующих, но не просто (верующих) в юродстве (διὸ μωρίας), но в юродстве, как оно дано в проповеди. 2 Проповедь об Иисусе Христе распятом и есть собственно юродство проповеди. Так его понимает и Павел, когда выражается: мы же проповедуем Иисуса Христа распятого— для иудеев соблазн, а для язычников безумие, для самих же званных, иудеев и эллинов, Христа Божию силу и Божию премудрость. 3

XIV. Так как Цельс полагает, что у большинства народов существует сродство одного и того же разума (λόγου), то он перечисляет все те народности, которые, по его взгляду, дали начало какому-либо религиозному учению (δόγματος). Я не знаю, почему он несправедливо относится к одним только иудеям и не включает их народность в число прочих (народностей), с которыми они могли бы разделять труды, иметь одинаковые мысли и представить во многих отношениях сходные религиозные учения (δογματίσαν). У нас является естественное желание задать ему такой вопрос: почему, спрашивается, он так доверился историческим сказаниям варваров и греков по вопросу о древ-

1 I Кор. I, 21.

2 διὸ μωρίας ὅσον ἐπὶ τῷ κηρῦγματι Ориген, приравнивая христианскую веру к юродству, очевидно, имел в виду оттенить взгляд иудеев и язычников на христианскую проповедь о Распятом Христе. Этот сокровенный пункт христианской догматики действительно был соблазном для иудеев, которые ожидали пришествия славного Мессии—Царя, устроителя могущественного иудейского царства, а для язычников представлялся безумием по своей непостижимости с точки зрения обыденных представлений мирской языческий мудрости.

3 I Кор. I, 23—24.

28

ности тех (народов), которых он называет, и баснословными считает исторические сказания одного только этого 1 народа? Коль скоро все писатели рассказали обо всем, что касается тех народов. 2 совершенно правильно, то почему же тогда не доверять одним только пророкам иудейским? Если допустить, что Моисей и пророки в описании деяний иудеев были более расположены к своему народу, то почему же нельзя сказать, что точно также поступали и писатели тех народов? Или, может быть, только египтяне в своих рассказах об иудеях должны заслуживать доверия, хотя в своих исторических повествованиях они говорят об иудеях одно только дурное, а иудеи, напротив, должны считаться уже лжецами, если подобным же образом выражаются относительно египтян и рассказывают, что последние незаслуженно сделали им много зла и за это должны были претерпеть от Бога наказания? И это нужно сказать не по отношению к одним только египтянам. В древних хрониках ассирийцев мы также найдем рассказы о сношениях и войнах этой нации с иудеями. Да и иудейские историки—не называю их пророками, чтобы не показаться предубежденным—и те в своих книгах точно также изображали ассирийцев своими врагами. Смотри те же и опять, насколько самолюбив этот (Цельс), который с доверием относится к одним народам, как мудрецам, а к другим питает презрение, как к людям совершенно лишенным (здравого) смысла. Вот выслушай, как выражается Цельс. «Есть—говорить он—древнее учение (λόγος), существующее с незапамятных времен (ἄνωθεν), которое всегда содержалось мудрейшими народами, городами и разумными людьми.» И он при этом не соблаговолил даже упомянуть об иудеях, как мудром народе, хотя бы даже наряду с египтяна-

1 т. е. иудейского. 2 т. е. варваров и греков.

29

ми, ассирийцами, индийцами, персами, одризами, 1 самофракийцами 2 и елевзиннами. 3

XV. И насколько справедливее Цельса был пифагореец Нумений, 4) о великой учености которого свидетельствуют его многочисленные произведения. Он исследовал многочисленные учения (δόγματα) и выбрал из них весьма много такого, что казалось ему истиной. В своей первой книге о высшем благе он повествует о народах, которые имели представление о Боге, как существе бестелесном, и помещает в числе их также и иудеев. Он не пренебрег воспользоваться в своем сочинении даже изречениями пророков и изложил их в форме образов. Говорят, что и Гермиппт 5 в своей первой книге «О законодателях» рассказывал о Пифагоре, что он будто бы принес к грекам свою философию от иудеев. Известна также книга историка Гекатея 6 об иудеях, в которой он так сильно расхвалил мудрость этого народа, что даже Геренний Филон 7 в своем произведении об иуде-

1 Odrysae, Ὀδρὐσαι — самый могущественный народ Фракии.

2 Жители острова Самофракии (Σαμοθράκη), что в Эгейском море, против устья реки Гебры.

3 Жители города Элевзина в Аттике, у Элевзинского залива.

4 Нумений — философ неоплатонической школы из Апамеи в Сирии, во второй половине второго века после Р. Х. О нем говорит Евсевий в Praepar.. Evangel. IX, 7.

5 Последователь Каллимаха Александрийского, около 220 г. до Р. Х.; составил сочинение — Βίσι, в котором описывалась жизнь семи мудрецов Греции и, между прочим, Пифагора. Сохранились незначительные отрывки.

6 Философ и историк, родом из Абдер, был спутником Александра Македонского во время его путешествий, а потом жил при дворе Птоломея Лага. В Египте написал книгу об иудеях, из которой Евсевий (Praep. Evang. IX, 4,9) и Иосиф (С. Apionem I) сохранили несколько отрывков.

7 Известный еврейский писатель и философ Александрии, род. около 20 г. до P. X. В области метафизики был последователем Платона, а в нравственном учении ближе всего под-

30

ях вначале выражает сомнение, действительно ли принадлежит это произведение указанному историку; но потом поясняет, что если оно действительно принадлежит ему, то, очевидно, историк был пленен убедительной силой иудейского учения и предался этому учению.

XVI. Удивляет меня и то, каким образом Цельс одризов, самофракийцев, елевзиниев и гипербореев мог причислить к разряду самых древних и мудрых племен, а иудеев не удостоил отнести к числу даже мудрых и древних народов, тогда как у египтян, финикийцев и греков имеется много сочинений, в которых (иудеям) приписывается глубокая древность. Я с своей стороны считаю излишним приводить все эти свидетельства. Кто же интересуется ими, может обратиться к произведению Флавия Иосифа 3 «О древности иудеев» в двух книгах, где автор приводит великое множество писателей, которые свидетельствуют о глубокой древности иудеев. И у Татиана, 4 более позднего писателя, точно также имеется произведение под за

ходил к стоякам. Характерной чертой его системы был синкретизм языческой философии с иудейским богословием.

1 Сказочный народ, по представлению древних, живущий на севере за пределами Борея. Жизнь этого народа, по преданию, представляет сплошное блаженство: он не знает ни вражды, ни войн, плоды в его стране быстро созревают, солнце один раз в год восходит и заходит.

2 Знаменитый еврейский ученый-историк, сын Матфея, первосвященнической фамилии, род. в 37 году по Р. Х. Главным образом, известен своими историческими сочинениями, в которых изображается как древняя, так и новейшая история иудейского народа и его борьба с римским владычеством. Одно из них под заглавием: «Περὶ ἀρχαιότητος Ἰουδαίων κατὰ Ἀπίωνος» (полемического характера) и имеет в виду Ориген.

3 Христианский апологет второй половины II столетия, родом из Ассирии, обратился в христианство, пораженный безнравственностью язычества, жил некоторое время в Риме, был учеником св. Иустина Мученика. Впоследствии снова переселился в Сирию, где и увлекся гностицизмом. Важней-

31

главием: «Против греков», в котором он в высшей степени научно выставляет на вил историков, свидетельствующих о древности иудеев и Моисея. Итак ясно, что Цельс в своей речи (об иудеях) руководился вовсе не истиной, а неприязненными чувствами. Он, очевидно, имел намерение обесчестить происхождение христианства, которое имеет тесную связь с иудейством. В самом дели, он называет даже галактофагов 1 Гомера, галльских друидов 2 и гетов 3 очень мудрыми и древними народами, хотя эти народы проповедуют много такого, что имеет близкое сродство с иудейским вероучением, да и произведения их, не знаю, сохранились ли даже. И при всем том одним только евреям он с каким-то особенным упрямством отказывает в древности (происхождения) и мудрости. И потом опять: когда он сочиняет список мужей древних и мудрых, которые принесли пользу современникам и потомкам своими сочинениями, он, однако в список мудрецов не включил Моисея. Между тем от Лина, 4 которого Цельс поставил на первом месте в числе поименованных им (мудрецов), не сохранилось в наличности ни законов, ни речей, имеющих целью исправление на-

шее его сочинение, которое имеет ввиду и Ориген, под заглавием: «Против греков», сохранилось в полном виде. Умер около 170 г.

1 Народ азиатской Скифии, питавшийся по преимуществу молоком своих лошадей, откуда и само название — γαλακτοφάγοι (молокоеды).

2 Так называлась в Галлии особая корпорация людей, которые выполняли жреческие обязанности и имели во главе особенного верховного жреца, избираемого на всю жизнь.

3 Фракийское племя (собственно, тождественное с дакийцами), обитавшее по обеим сторонам Дуная.

4 По самым древним сказаниям греческой мифологии, Лин—красивый юноша, брошенный матерью на произвол судьбы и растерзанный собаками. По позднейшим сказаниям, представляется певцом, мудреном и ученым мужем. В александрийскую эпоху считается даже автором апокрифических книг.

32

родов и принесение им нравственной пользы; законы же Моисея, напротив, имеются у всякого народа, живущего по лицу всей земли. Посмотри, разве не с злым умыслом он исключил Моисея из списка мудрецов, коль скоро про Лина, Музея, 1 Орфея, 2 Ферекида,3 Зороастра-перса 4 и Пифагора говорит, что они рассуждали о тех или иных вопросах и положения своего учения (δόγματα) изложили в книгах, что эти положения сохранились даже доселе. Он умышленно забыл только басню о так называемых богах, которые одержимы человеческими страстями, и особенно басню, приукрашенную Орфеем.

ХVІІ. Дальше он с порицанием относится к историческим сказаниям Моисея и упрекает тех, которые истолковывают их с помощью тропологии и аллегории. Но этому отважному человеку, написавшему свою книгу: «Истинное слово», можно было бы задать такой вопрос: друг! что же это ты так расхвастался относительно богов, запутавшихся в такие грязные истории, о которых расписывают твои мудрые поэты и философы,—относительно этих богов, вступающих в преступные связи, ведущих войны против своих отцов и отрезывающих у них срамные члены? Почему ты с таким высоко-

1 Мифический певец, предсказатель и жрец Аттики. Его считали то учеником Орфея, то его сыном, то сыном Лина.

2 Мифический герой—певец фракийцев. Как и Лина, его сначала считали простым юношей красивой наружности, замечательным певцом, потом жрецом, основателем мистической секты орфиков.

3) Философ, сын Бабия, с острова Спроса, современник семи мудрецов, учитель Пифагора. Писал по естествоведению и религиозной философии.

4 Древний персидский мудрец, реформатор древне—арийской религии й основатель дуалистического культа Ормузда и Аримана. По позднейшим историческим известиям—основатель астрономии и высшей магии. По преданию, автор многих астрологических сочинений.

33

мерием расписал, что они осмелились на подобные вещи, совершили и перенесли их? И, наоборот, всякий раз, когда, Моисей не рассказывает ничего подобного о Боге, и даже о святых ангелах и о людях (повествует) куда как лучше—ведь у него никто не осмелился поступить так, как поступил Кронос по отношению к Урану или Зевс по отношению к (своему) отцу, никто не дошел до того, чтобы обесчестить свою дочь, как это сделал «отец мужей и богов» 1 —, вы почему-то полагаете, что Моисей обманывает и вводит в заблуждение всех тех, для которых он установил свои законоположения? Мне кажется, что Цельс в данном случае поступает точь-в-точь, как Тразимах у Платона. Не желая, чтобы Сократ, на поставленный ему вопрос о существе справедливости, ответил по собственному благоусмотрению, (Тразимах) обратился к нему с такою речью: «смотри же, не вздумай сказать, что полезное есть справедливое, или необходимое или что-нибудь в том же роде». 2 Точно также и Цельс: он опроверг, как это ему представляется, исторические повествования Моисея и похулил тех, которые объясняют их аллегорически, но в то же время высказывает и некоторую похвалу по адресу этих (аллегористов), признавши их людьми, заслуживающими доверия, Он как будто бы желает таким путем воспрепятствовать защищаться пред его обвинениями тем.

1 По сказаниям греческой мифологии, Кронос (лат. Сатурн), сын Урана и Геи, оскопил своего отца и присвоил себе господство над миром. Он вступил в связь с сестрой своей Реей и от этой связи родились у него; Гестия, Демстра, Гера, Гадес, Посейдон и Зевс; но всех этих детей он сам же поглотил после их рождения, за исключением Зевса, которого спасла мать—Рея. Этот Зевс в союзе с братьями, изрыгнутыми снова из уст отца, под влиянием искусства Геи, низвергнул господство Кроноса и сделался верховным богом Олимпа. Срвн. у Гомера Илиада I, 544.

2 Сравн. Платона «О республике» кн. I.

34

которые могут это сделать, по требованию обстоятельств.

XVIII. Но мы ответим и пригласим его сделать сравнение книг с книгами. Мы зададим ему такой вопрос: а ну-ка друг, выложи творения Лина, Музея и Орфея, а также писания Ферекида и сравни их с законами Моисея, сопоставь повествования тех с повествованиями этого, нравоучительные речи первых с законами и постановлениями последнего: посмотри тогда, которые из них могут оказать больше нравственного воздействия и таким образом привлечь .внимание слушателей, да и что это будут за слушатели, если даже они и найдутся; обрати внимание и на то, что все эти твои писатели слишком 70 мало приняли в соображение интересы непосредственных слушателей и написали свою собственную (ἰδίαν), как ты выражаешься, философию, пригодную разве только для тех, которые в состоянии понимать ее глубокий смысл (τροπολογῆααι) и толковать ее образы. Моисей же, напротив, поступил как искусный оратор; не оставляя в пренебрежении внешнюю форму изложения, он в то же время всюду предусмотрительно предложил двоякий смысл речений и этим достиг того, что, с одной стороны, и для большинства иудеев, находящихся под водительством закона, не дал даже повода нарушить нравственный закон, с другой стороны, и образованное меньшинство, способное улавливать своим умом самое желание законодателя, он не лишил писания, преисполненного сокровенными истинами (θεωρίας). Да, насколько мне известно, и книги-то этих твоих мудрых поэтов не сохранились, тогда как они должны были сохраниться, если бы только внимательный читатель чувствовал от них пользу. Между тем писания Моисея многих людей даже таких, которые были чужды обычаев иудейских, довели до того убеждения, что именно Бог, Творец мира, был тем законодателем, который первоначально

35

(ὁ πρῶτος) установил эти законы и вручил их Моисею, как действительно и свидетельствуют (Моисеевы) писания. Обрати внимание и на то обстоятельство, что Творец всего мира, давший законы всему миру, сообщил своим словам такую силу, которая могла одержать победу над (людьми) всей вселенной. И все это я говорю, вовсе не имея в виду исключительно только Иисуса, а с целью показать, что Моисей, хотя гораздо ниже Господа, но все же он значительно выше твоих мудрых поэтов и философов. Но об этом речь впереди.

XIX. Вслед за этим Цельс выражает желание, впрочем скрытое, набросить тень подозрения на -сказание Моисея о миротворении, из которого явствует, что мир не просуществовал даже и десяти тысяч лет, да и до исполнения этого числа остается еще очень много (времени). Правда, Цельс скрывает свою собственную мысль, но он очевидно склоняется к мнению тех, которые утверждают, что мир не сотворен (ἀγένητον). В самом деле, коль скоро он говорит, что с первобытных времен было много огненных и зодных переворотов и что самый последний потоп не в особенно отдаленные времена был при Девкалюне, 1 то тогда ясно,—по крайней мере для тех, которые способны внимать его словам—, что он держится убеждения о несотворенности мира. Цельс находит веру христиан (в миротворение) неразумной: согласимся с ним; но тогда пусть он ответит нам, какие же разумные основания побудили его к признанию того положения, что было много огненных и многовод-

1 Девкалион, сын Прометея, муж Пирры, вместе с которой он спасся от потопа, ниспосланного на землю Зевсом, в особом корабле, построенном по совету Прометея. По окончания потопа, Д. сделался родоначальником нового поколения людей, созданных им самим и его женой из камней. В этом греческим мифе, очевидно, скрывается отзвук библейского сказания о потопе и Ное.

36

ных (мировых) переворотов, что самый последний потоп был при Девкалионе, а последнее воспламенение при Фаэтоне 1? Если он в данном случае сошлется на диалоги Платона, 2 то и мы тогда возразим ему: у нас собственно имеется полное право верить, что в чистой и благочестивой душе Моисея, парившей выше всего сотворенного и всецело прилепившейся к Творцу вселенной, обитал божественный дух (ἐμπεπολιτεῦσθαι πνεῦμα θεῖον), который и возвестил ему о деяниях Божиих гораздо яснее, чем Платону и какому-нибудь другому мудрецу греческому или варварскому. И если он от нас дожидается доказательств такой веры (в авторитет Моисея), то пусть он первый даст нам подобные же доказательства в пользу того, что высказал собственно без всяких оснований. Тогда и мы постараемся подтвердить наши положения.

XX. Впрочем, Цельс незаметно для себя самого свидетельствует в пользу того положения, что мир сравнительно недавнего происхождения, что он не имеет даже и десятитысячной давности. Так, он говорит, что греки считают эти вещи^ старыми на том основании, что по причине водных и огненных переворотов они не видят и не помнят фактов из глубокой древности. И в качестве учителей об этом сказании, трактующем о воспламенениях и наводнениях, пред взором Цельса выступают египтяне—эти мудрейшие, по его

1 Фаэтон—сын Гелиоса (Бога солнца) и Климены. Достигши возмужалости, он упросил своего отца уступить ему на один день огненную колесницу, на которой тот ежедневно совершал свой обычный воздушный путь над землей. Но Фаэтон, не имея возможности сдержать коней, запряженных в колесницу, сбился с обычного пути и воспламенил землю, за что и был поражен молнией.

2) Очевидно, имеется в виду диалог Платона: «Тимей», где в самом начале подтверждаются приводимые Цельсом факты греческой космогонии.

3) т. е. мир в его целом.

37

же собственному мнению, люди. Следы же их мудрости обнаруживаются в поклонении неразумным животным и в тех основаниях, которые они представили в доказательство того, что подобный способ богопочитания разумен, до некоторой степени глубокомыслен и исполнен таинственности. Но если уже таким образом египтяне, старающиеся представить основание для своего почитания животных и истолковать смысл своего богословия, суть мудры, то ужели же иудей, который предан закону и законодателю, который все вещи ставит в зависимость от Творца вселенной и от одного только Бога, с точки зрения Цельса и ему подобных людей, должен стоять ниже того, кто низводит божество до состояния—не говорю уже разумных и смертных существ, но даже бессловесных животных, кто таким образом превосходит даже это баснословное учение о душепереселении, 1) признающее, что душа, ниспавшая с небесных сводов, входит в (тела) неразумных животных не только домашних, но даже диких. И если уже египтяне, рассказывающие подобные басни, заслуживают к себе доверия, как философы (всевозможных) загадок и таинственности, то ужели исторические рассказы Моисея, написанные для всех народов, и Его законы, данные для них, должны считаться за пустые басни? Ужели слова Моисея не могут заключать в себе даже аллегорического смысла?

XXI. Так, по крайней мере, думает Цельс вместе с эпикурейцами. 2

1 Имеется в виду теория Платона о душепереселении,—та теория, которую Цельс, как эпикуреец, должен считать нелепой. Т. о. Ориген очень остроумно уличает своего противника в противоречии своих же собственным убеждениях, в совершенно неожиданном и странном пристрастии к религиозному воззрению египтян, в основе которого лежит теория метемеихоэиса, еще более грубого сравнительно с платоновским,

2 В издании Preussichen Akademie (1899 г.) это начальное выражение XXI главы представляется, как заключение XX. Мы выдерживаем распорядок текста этого издания.

38

Цельс утверждает, что это учение (о миротворении) Моисей перенял у мудрых народов и ученых мужей, усвоил его и тем самым снискал себе имя божественного посланника. 1 На это нужно ответить. Допустим вместе с Цельсом, что Моисей подслушал (это) древнейшее учение (у других) и сообщил его евреям. И если он услышал таким образом учение ложное, а, следовательно, не мудрое и не заслуживающее похвалы и, несмотря на это, все же усвоил и передал его своим подчиненным, то тогда, конечно, он заслуживает порицания. Если же, напротив, как и ты утверждаешь, он усвоил мудрые учения (δόγμασι) и истины и bocпитал на них своих единоплеменников, то тогда что же дурное он сделал? Как хорошо бы было, если бы и Эпикур, а также Аристотель, еще более нечестивый сравнительно с первым в решении вопроса о Провидении, если бы стоики, допускающие телесность Бога, переняли это учение: тогда и мир не был бы преисполнен таким учешем, которое совершенно отвергает Провидение, или допускает его с ограничениями, или же (в качестве первовещества) вводит телесное и тленное начало. Именно стоики считают Бога телом (σῶμα) и не стыдятся учить, что Он есть (существо) изменчивое, подверженное всевозможным изменениям, всяким превратностям, что Он мог бы даже совершенно уничтожиться, если бы только существовало нечто такое, что могло бы его уничтожить, что Он только по счастливой случайности не уничтожается, потому что нет в наличности ничего, могущего его погубить 2. И

1 ὄνομα δαιμόνων Моисей считался среди язычников чародеем и мудрецом: смотр., напр., у Страбона (16, 2), Плиния (30, 2). Таким образом Цельс стоит на уровне языческого представления о личности Моисея.

2 В таком же виде представляется учение стоиков у Тертуллиана (Ароl. с. 47), Евсевия (Praeparat, evang. 1. XV, с. 15),

39

все же учение (λόγος) иудеев и христиан,—учение, исповедующее неизменяемого (ἀτρεπτον) и непеременяемого (ἀναλλοίωτσν) Бога, слывет нечестивым на том только основании, что оно не расточает похвал по адресу тех, которые имеют о Боге нечестивые представления, и само в молитвах к Богу выражается так: Ты же тот же есть, 1 и питает в себе твердую веру, что именно Бог о Себе сказал: Не измеилюсл. 2

XXII. Затем Цельс, говоря о существовании у иудеев обрезания, не высказывает по его адресу упрека и только утверждает, что иудеи заимствовали этот (обряд) от египтян. 3 Он таким образом доверяет больше египтянам, чем Моисею, который говорит, что Авраам был первый человек, который принял обрезание. 4 Но имя Авраама, для означения особенной близости этого человека к Богу, употребляет не только Моисей; многие заклинатели демонов в своих заговорах точно также пользуются им, когда говорят: «Бог Авраама,» и этим выражением они обозначают особенную близость к (этому) праведнику со стороны Бога. При чем, употребляя речение: «Бог Авраама,» они, очевидно, совсем не знают, кто этот Авраам. То же самое нужно сказать об именах: Исаак, Иаков

Климента алекс. (Protrept. и Stromat.), Иустина муч. (Ароl. г). Срвн. Истор. философии Виндельбанда (в русск. переводе, изд. 1893 г.). § 46, стр. 263—265.

1 Псал. 101, 28. 2 Малахии 3, 6.

3 Об обрезании у египтян упоминают; Геродот, Диодор синидийсний, Иосиф Флавий, Филон, а из христианских писателей—Варнава, Афинагор, Климент александр., Евсевий, Епифаний. О заимствовании евреями обрезания от египтян говорил Геродот (Hist. I. II, с. 104), впрочем, в вид предположения. Ничего нет невероятного, что египтяне, действительно, обрезывались по некоторым гигиеническим соображениям, но не соединяли с обрезанием тех религиозных представлений, которые придавали особенный смысл и назначение еврейскому обрезанию. Эту мысль проводит и Ориген в своих дальнейших рассуждениях. 4) Сравн. Быт. 17, 26.

40

и Израиль. Они, как всем известно,—имена еврейские, но в то же время в значительной степени распространены в таинственной мудрости (μαθῆμασιν) египтян, которые приписывают им некоторую особую силу (ἐνἐργειἀν ига). Что касается толкования смысла закона об обрезании, который получил свое начало (со времен) Авраама и был отменен Иисусом, не пожелавшим, чтобы Его ученики соблюдали этот закон; то решение данного вопроса не входит в нашу задачу. Теперь вовсе не время излагать учение об этом (обряде); обстоятельства вынуждают нас обратиться к борьбе с Цельсом, к опровержению тех обвинений, которые он направляет против ь учения иудеев в том убеждении, что и самое христианство ему будет возможно оболгать скорее, коль скоро он докажет ложность и неистинность иудейской религии, на которой зиждется начало христианства.

ХXIII. Цельс продолжает: «иудеи—эти стражи и пастухи овен, следуя своему вождю Моисею, поддались грубому обману и уверовали, что Бог един». Допустим, что стражи и пастухи овец уклонились от почитания богов без всякого разумного основания, как он полагает; но сам-то Цельс будет ли в состоянии представить доказательства в пользу того множества богов, которых почитают греки и прочие варвары. Докажет ли он личное бытие и сущность (ὑπόστασιν καὶ οὐσίαν) Мнемозины, прижившей с Зевсом Муз 1, личное бытие Фемиды 2, прижившей (от него же) Гор 3, или будет ли в силах

1 Музы (числом девять: Клио, Евтерпа, Фалия, Мельпомена, Терпсихора. Ерато, Полигимния, Урания, Каллиона)—богини, покровительницы различных изящных искусств и наук. По представлениям греческой мифологии их местопребыванием являются горы: Геликон, Парнас, Лейбеврон.

2 Фемида—олицетворение законного порядка, права и благочиния.

3 Горы (ὥραι)—три богини, блюстительницы порядка в природе: Εὐνσμία (богиня законности), Δίκη (б. справедливости) и Εἰρήνη (б. мира).

41

представить доказательства, что всегда голые Грации 1 существуют в действительности (κατ’ οὐσιαν). Во всяком случае он не в состоянии доказать, что эти вымыслы греков, которые они думают воплотить, суть боги на самом деле. Да почему собственно в этих мифах греков о богах более истины, чем в мифах—ну хотя бы—египтян, которые совсем не знают в своей литературы Мнемозины, матери девяти муз, Фемиды, матери гор, Евриномы—этой единственной (матери) граций, не знают и всех прочих имен греческих? А как сильно говорит само за себя, как прекрасно по сравнению со всеми этими греческими вымыслами то богопочитание (τὸ σέβειν), которое зиждется на вере в гармонический порядок мира, наблюдаемый в видимых вещах,—божеское почитание Творца этого мира, (Творца) единого потому, что и мир есть един и гармоничен во всех своих частях и в силу этого не может быть произведением многих творцов подобно тому, как и все небо, которое движет мир, не содержится многими душами. В самом деле, достаточно и одной души, которая от востока к западу носит всю неподвижную сферу (ἀπλανῆ) 2, так что она обнимает собою все, что заключается внутри ее и что, хотя не имеет самодовлеющего совершенства (μή αὐτοτελή), но, однако служит потребностям мира. Все вещи, заключающееся в мире, суть части мира; но Бог отнюдь не часть вселенной. Бог не может быть тем несовершенством, какое представляет из себя часть. И если мы пожелаем проникнуть в суть дела еще

1 Грации (χάριτες), дочери Зевса и Геры или Оксаниды Евриномы, считались у греков богинями красоты, общественного веселья и шумной праздничной жизни. Таковы: Εὐφροσύνη (веселье), Αγλαΐα (праздничный блеск) и Θαλία (цветущее счастье).

2 Для уяснения понятия об ἀπλανῆ—тверди смотри у Оригена в его «Περὶ ἀρχῶν» (I. II, с. III § 6; русский перевод творений Оригена: т. I. стр. 105—108, и примечания к этому тексту на стр. XXXIX—XL.

42

глубже, то тогда обнаружится, что Бог одинаково не является и частью и целым, так как и целое все равно состоит из частей. А разум не допустит утверждения того положения, что Бог, сущий над всеми, состоит из частей, из которых каждая бессильна (сделать) то, что (совершают) прочие части.

XXIV. Затем Цельс говорит: «стражи и пастухи овец уверовали в единого Бога, но именуя Его Всевышним, Адонаи 1, Небесным, Саваофом 2, или как-нибудь еще иначе, они собственно выражают свои чувства (χαίρουαι) пред этим же миром: и больше никакого знания они не приобрели». Потом он добавляет: «совершенно безразлично: называть ли Бога, сущего над всеми, Зевсом, как это делают греки, или же каким-нибудь иным именем, как это мы встречаем—ну хотя бы—у индийцев или же у египтян 3. На это мы ответим. По возбужденному вопросу предстоит дать глубокомысленный и сокровенный ответ о природе и происхождении имен: составляют ли имена, как думает Аристотель, результат называния (θέσει), или же, как полагают стоики, они находятся в зависимости от природы (φύσει) (вещей), так что в подражание предметам явились первоначально звуки и от них уже образовались имена—почему (стоики) при объяснении значения слов и вводят так называемые корни (στοιχεῖά τινα)—, или же, как учит Эпикур, имена соответ-

1 Одно из имен Господа, очень употребительное в книгах Ветхого Завета (напр. Исаии 40,10).

2 Саваоф (силы воинства)—одно из имен Божиих, употребляющееся главным образом в В. З. для означения беспредельного величия, силы и могущества Бога Вседержителя-

3) Стоики думали достигнуть определения природы вещей путем исследования происхождения имен. Аристотель, напротив, чрез исследование природы вещей стремился познать значение и смысл имен. Эпикур в данном случае занимает средину. По его мнению, вещи дают только внешний повод к изобретению их названий. Платон думал, что боги создали речь первых людей и сообщили наименования вещам.

43

ствуют природе вещей, но несколько в ином смысле сравнительно с тем, как об этом думают стоики, а именно, что первые люди уловили будто бы некоторые звуки со стороны предметов. Если таким образом по обсуждаемому вопросу мы можем установить естественность наличных имен, которыми пользуются либо египетские мудрецы, либо ученые из числа персидских магов, либо брахманы из числа индийских философов, или же саманен, словом любой народ; если мы в состоянии доказать, что и так называемая магия не во всех отношениях представляет из себя пустое занятие, как о ней думают последователи Эпикура и Аристотеля, что она, напротив, по свидетельству знатоков этого дела, есть точное и положительное (искусство), покоящееся на известных основах и правилах, которые доступны только очень немногим посвященным людям: то тогда мы смело можем сказать. 75 что Саваоф, Адонаи и прочие имена, которые еврейское предание хранит с большим уважением, имеют в своем основании не случайные и тварные вещи, но некоторое таинственное богословие, возводящее (дух к человека) Творцу вселенной. Вот почему эти имена, если они изрекаются в надлежащем и свойственном им порядке и последовательности, и имеют особенную силу. Но и другие имена, если они произносятся по-египетски, имеют свое воздействие на известных демонов, сила которых простирается на одни только эти определенные предметы; и еще иные имена, если они изрекаются на персидском языке, имеют силу уже над совершенно другими духами, и так у всякого народа имена приноровлены для каких-либо потребностей. А в таком случае оказывается, что демонам, (обитающим) на земле и получившим в свой удел различные места, усвояются имена соответственно местным и племенным наречиям. И кто, следовательно, хотя сколько-нибудь сведущ в

44

таких делах, кто углубляется в них, хотя немного, своею мыслью, тот во всяком случае остережется давать вещам чуждые им названия, дабы с ним не приключилось нечто по подобию тех, которые имя—Бог ошибочно усвояют бездушной материи, или же наименование—благо отнимают у первой причины, у добродетели, у честности и присвояют его ослепительному богатству, или стройному сочетанию плоти, крови и костей в здравом и нормальном организме, или так называемому благородству происхождения 1.

XXV. И кто имя Божие или имя блага обращает на вещи, которым оно совершенно не свойственно, тот, пожалуй, впадает в не меньшую крайность сравнительно с тем человеком, который в таинственном знании изменяет (обычные) имена, и высшим существам дает низменные, а низшим, напротив, высшие наименования. Я уже не говорю, что при имени Зевса сейчас же является представление о сыне Кроноса и Реи, муже Геры, брате Посейдона, отце Афины и Артемиды, осквернителе дочери Персефоны, а при имени Аполлона—представление о сыне Леты и Зевса, брате Артемиды и брате Гермеса, рожденном от одного и того же отца 2, словом—представление о всех прочих именах, какие носят мудрые отцы учений (δογμάτων) Цельса и древние греческие богословы. Да и как было бы возможно: носить по праву имя Зевса и, однако, не иметь отцом Кроноса, а матерью Рею? То же самое имеет значение в приложении и ко всем прочим, так называемым, богам. Но это обвинение 3 отнюдь не простирается

1 Делается намек на языческие представления о богах и их жизни.

2) Ориген т. о. приводит всю родословную Зевса и Аполлона, чтобы оттенить всю низменность религиозных представлений греческой мифологии

3 т. е обвинение в низменных свойствах и наклонностях, какие присущи греческим божеством, по представлению греческой мифологии.

45

на тех, которые по некоторой таинственной причине прилагают к Богу наименования: Саваф, или Адонаи, или же какое-нибудь другое название.

А кто умеет определять таинственное значение имен, тот и в наименовании ангелов Божиих может обрести выражение некоторой мысли. Из ангелов один называется Михаилом другой Гавриилом 1, третий Рафаилом*’, и эти названия они носят в зависимости от тех служений, которые они по воле Божией несут во всей вселенной. К подобному же роду знания имен относится и имя нашего Иисуса,—то имя, которое было очевидным орудием изгнания многих демонов из душ и тел и которое явило свою силу на тех (людях), из которых были изгнаны (демоны).

По вопросу об именах нужно сказать еще и то, что, по свидетельству людей, обладающих искусством заклинаний, одна и та же заклинательная формула (ἐπφδήν) на отечественном языке производит именно то, что она обещает, тогда как переведенная на всякий другой язык она уже не производит никакого действия и оказывается совершенно бессильной. Следовательно, не в самых предметах, обозначаемых именами, а в свойствах и особенностях звуков заключается та внутренняя сила, которая производит то или иное действие. Итак, мы всегда будем защищать христиан, которые решаются скорее умереть, чем назвать своим богом Юпитера, или дать ему одно из тех имен, которые существуют для него в других языках. Они исповедуют (своего Бога) или просто общим неопределенным именем—Бог, или же присоединяют к этому названию еще добавление: «виновник всех вещей, Творец неба и земли, пославший человеческому роду вот тех-то и тех-то мудрых мужей»: имена этих

1 Михаил—кто как Бог. 2 Гавриил—сила Божия. 3 Рафаил—помощь Божия.

46

мужей в людях и имеют известную силу, если они связываются с именем Божиим.

По вопросу об именах можно было бы высказать и еще много иных (соображений) в опровержение людей, придерживающихся того мнения, что не следует относится с разборчивостью в употреблении имен. И если уже Платон заслуживает удивления, коль скоро он на слова Филеба, назвавшего удовольствие богом во время своей беседы с Сократом, ответил в «Филебе» 1: «мое благоговение пред именами богов. Протарх, не малое»: то насколько более тогда мы будем ценить благочестие христиан, которые Твориц мира не дают никакого имени, употребительного в мифологических измышлениях? Но по данному пункту уже достаточно сказано.

XXVI. Посмотрим, каким образом Цельс после своего заявления, что «он знает все», клевещет на иудеев и говорит, что «они чтут ангелов и проявляют склонность к волшебству, которому обучи л-де их Моисей». Коль скоро он сам же заявил о своем знакомстве с христианами и иудеями, то пусть он и скажет нам, где же это в сочинениях Моисея он нашел указание, что законодатель установил почитание ангелов? Да и как может существовать волшебство у последователей Моисеева закона, коль скоро они читают (в этом законе) такие слова: к волхвам не прилепляйтесь, дабы не оскверниться от них 2. Цельс обещается показать дальше, каким именно образом иудеи по невежеству сделались жертвой обмана и впали в заблуждение. Действительно, он мог бы усмотреть среди иудеев невежество относительно Иисуса Христа, выразившееся в том, что они не поняли пророчеств о Нем; он мог бы на самом деле научить,

2 См. диалог Платона: «Филеб». 2 Левит. 19, 31.

47

как заблудились иудеи. Но он не пожелал даже обратить внимания на эти (обстоятельства), и за ошибки иудеев выдает то, что на самом деле вовсе не составляет ошибок.