13776 работ.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора

Часть 2. Человек во вселенной

Часть II

ЧЕЛОВЕК ВО ВСЕЛЕННОЙ

Австралоид, Кавказоид, Монголоид,

Негроид, Бушмен

Эволюция человека

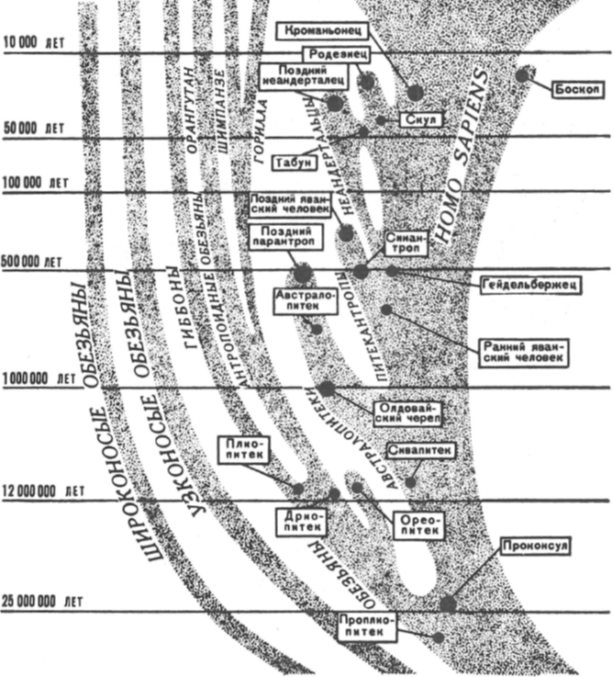

ГРАФИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Схема в наглядной форме дает современное научное представление о месте человека в эволюции приматов.

Схема заимствована из книги: J. Hawkes. Prehistory. N. Y., 1963

83

Глава пятая

ТВОРЕНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ, ЧЕЛОВЕК

Возникновение человека — это не

эволюция, а скорее революция.

Г. К. Честертон

На одном египетском рельефе можно видеть изображение бога Хнума, делающего человека при помощи гончарного круга. И не только египтяне, но и многие другие народы древности представляли себе Творца по образу мастера, который своими руками изготовляет утварь. Это примитивное понятие было не столько результатом наивного представления о природе, сколько следствием грубо чувственного понимания Божества и идеи творения. Согласно другим воззрениям, распространенным в Индии и Греции, возникновение мира было рождением его из недр Божества. Отсюда мифы о Космическом Яйце, из которого вышла Вселенная. В этом случае творческий акт представлялся процессом скорее стихийным, бессознательным, сходным с непроизвольными процессами в теле человека.

Только библейское учение противопоставило язычеству и пантеизму всех оттенков идею творения как акта божественной Воли, Разума и Любви. Этот акт есть звено, связующее Абсолют со всем тварным. Согласно Писанию, созидательная мощь Слова

85

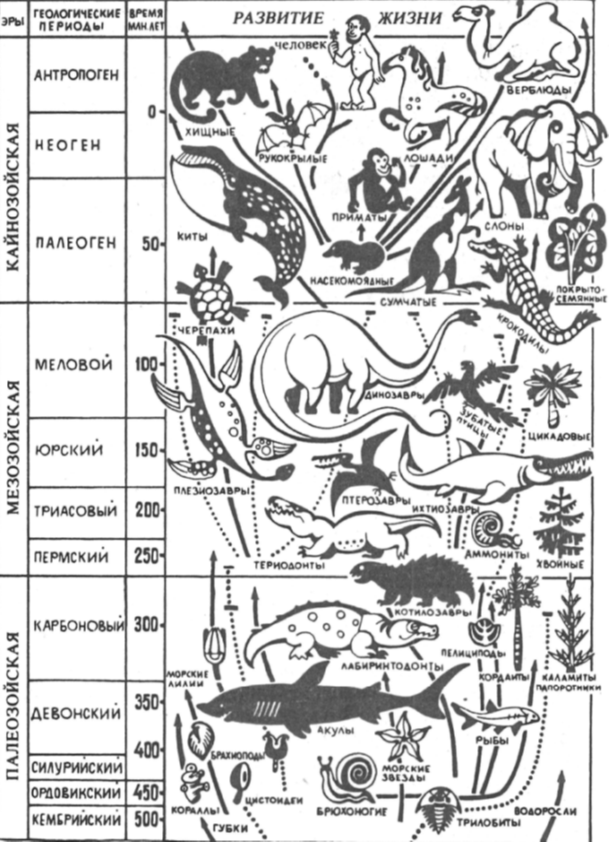

СХЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЭВОЛЮЦИИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ

───── Данные группы организмов дожили до настоящего времени

●●●●●● Полностью вымершие группы организмов.

86

Божьего, вызвав тварь из небытия, постоянно питает ее и поддерживает ее существование.

Кроме того, Библия рисует космогенез как восхождение по ступеням от низшего к высшему, от неорганического — к человеку. Этот процесс совершался опосредствованно. В Книге Бытия Бог не представлен «демиургом», мастером, формирующим изделия своими руками. Он придает творческую силу природным стихиям, «земле» и «воде», и те уже как бы спонтанно производят растительную и животную жизнь 1).

Даже такой воинствующий противник христианства, как Геккель, вынужден был признать, что в Библии «можно видеть великую идею постепенного развития и расчленения первоначально очень простой материи. Поэтому, — говорит он, — мы должны восхищаться великим пониманием природы иудейского законодателя» 2).

Это понимание истоков Вселенной облекалось, естественно, в форму, соответствующую уровню знаний и типу мышления той далекой эпохи, когда писалась Книга Бытия 3). Однако дело здесь не только в эпохе. Священный автор говорит о тайне, которая в силу своей природы лучше всего может быть выражена символически.

«В начале сотворил Бог небо и землю...» Эти слова Писания не есть констатация научного факта; они возвещают Откровение, говорят о чуде творчества, которое непостижимым образом связует Абсолютное с относительным. Язык первой главы Библии — это язык Мифа в высочайшем и священном значении этого слова. Картина, образ, символ, которые там заменяют абстракцию, есть способ выражения, необходимый для веры и присущий языку всех религий.

Интуитивные прозрения, облеченные в миф, нередко опережают и развитие науки на много веков; для того чтобы понять ценность этих прозрений, мы должны брать не их преходящую оболочку, но самую суть, сердцевину.

Библейское повествование по своей форме подчиняется законам симметрии, свойственным ближневосточной поэзии 4). Уже одно это показывает, что Писание не претендует на научное изображение конкретного хода миротворения. Если же мы обратимся к ядру библейской геогонии и биогонии, то найдем тезис о творении при посредстве стихийных сил, творении, имеющем этапы возрастания. Слово «бара» — «сотворил» — библейский мудрец употребляет, только когда говорит о создании Вселенной, Жизни и Человека 5). Иными словами, космогенез имел три особых момента, определяемых творческим Словом.

* * *

Долгое время поэтический язык Книги Бытия понимали буквально — как точное описание всех процессов миротворения. Хотя Отцы Церкви (св. Василий Великий, Августин и др.) боролись

87

против этого буквализма, он надолго восторжествовал. Только с эпохи Фомы Аквината, когда началась необходимая дифференциация научной и религиозной сфер, открылся путь к различению в Библии формы и содержания 6). На таком различии настаивал в XVII веке великий астроном Иоганн Кеплер. «Это достойное порицания злоупотребление Библией, — писал он, — когда в ней ищут ответов на вопросы естествознания» 7). Однако изживание старой ошибки потребовало еще немало времени. Когда стала распространяться идея эволюции, одни с упорством отстаивали буквальность «шести дней творения», а другие находили повод насмехаться над библейским учением.

А между тем именно в Библии, в отличие от греческих, вавилонских, индийских писаний, мы впервые находим понятие о мире как об Истории, Становлении и Процессе. Мифы и философские системы древности по существу стояли вне прошлого и будущего; для них Вселенная вместе с богами, людьми и низшими существами пребывала в бесконечности круговоротов и циклов. Библейским же пророкам первым открылась внутренняя устремленность мира к совершенству.

Казалось бы, идея развития Вселенной и жизни могла гармонически сочетаться с этим учением Библии. Но в средние века был слишком велик авторитет античной науки, которой трансформизм был чужд. От ее гипноза долго не могли освободиться философы и богословы. Это тем более понятно, что ученые от Аристотеля до Линнея и Кювье считали постоянство видов бесспорным фактом; а теории эволюции, которые предлагали Гёте, Бюффон, Сент-Илер, Эразм Дарвин, Ламарк, Лайель, Спенсер, долго не встречали поддержки в научном мире 8).

Успех эволюционизма следует приписать не столько книге Дарвина, сколько интеллектуальному климату Европы середины XIX века. Теория Дарвина отвечала общей тенденции искать естественное объяснение происхождению мира и человека. Многие уже в силу одного этого принимали дарвинизм на веру и с ожесточением обрушивались на библейские «дни творения». Дарвинизм стал жупелом, которым пугали благочестивых людей. Основатель эмбриологии Карл Бэр вполне справедливо называл эти нападки на древнюю форму библейского учения «комическим анахронизмом».

Не менее смешно выглядели, в свою очередь, те, кто во что бы то ни стало стремился отстоять буквальное толкование Библии. Понося дарвинизм, эти люди воображали, что «спасают» Св. Писание. Находились и такие ревнители, которые, не имея возможности прибегнуть к репрессиям, пытались приостановить распространение эволюционизма цензурными методами. Об этих ревнителях, воображавших, что величию Творца более соответствует «изготовление» Вселенной в течение рабочей недели, остроумно писал А. Толстой:

88

Способ, как творил Создатель,

Что считал Он боле кстати,

Знать не может председатель

Комитета по печати.

Когда первые споры и страсти утихли, стали понимать, что дарвинизм, который только вскрыл некоторые механизмы биологического развития, противоречит вере не больше, чем теория вращения Земли (См. приложение 5).

Прежде всего, сущность процесса не меняется от того, с какой скоростью он происходит; прав был Г. К. Честертон, когда изумлялся наивности тех, кому «смутно кажется, что все становится на свои места и тайна исчезает, если мы растянем процесс творения». Познание сложнейших закономерностей, которые управляют мировой эволюцией (дарвинизм не открыл и сотой их доли), приводит нас к Творцу еще скорее, нежели старые понятия о творении. В самом, деле, никто не станет сомневаться, что работа инженера, отдающего приказания за пультом, есть процесс более сложный и совершенный, чем работа плотника, своими руками изготовляющего табуретку!

Между мифом о Хнуме, который мастерит человека на гончарном круге, и грандиозной картиной мировой эволюции лежит не столько научная, сколько религиозная пропасть *).

Одним из первых, кто понял подлинно религиозное значение эволюционной идеи, был не кто иной, как дед Чарлза Дарвина — поэт и натуралист Эразм Дарвин.

«Мир, — писал он в своей «Зоономии», — развивался... образовался постепенно из небольшого начала, увеличивался благодаря деятельности присущих ему сил... Какая это возвышенная мысль о безграничной мощи великого Зодчего, Причины всех причин, Отца всех отцов, Существа существ! Ведь если бы захотели сравнивать бесконечность, то должны были бы признать, что больше бесконечной силы нужно для создания причин действия, чем для создания самих только действий». В этих словах заключена самая суть христианского подхода к эволюции.

* * *

Но есть ли достаточные основания для того, чтобы считать эволюцию не умозрительной гипотезой, а прочно обоснованной теорией? Некоторые факты, говорящие в ее пользу, были известны задолго до Дарвина, но в его эпоху число их возросло и с тех пор постоянно увеличивается.

Классификация живых существ показывает иерархическую и

*). Когда эта книга была уже вчерне написана и в ней была намечена концепция религиозного понимания эволюции, вышел посмертно основной философский труд о. П. Тейяра де Шардена. Его христианский эволюционизм в целом оказался очень близким к тому пониманию, которое изложено в этом томе. Однако близость не исключает ряда расхождений. Этот вопрос рассмотрен отдельно в приложении 10.

89

генетическую связь между ними: в строении организмов обнаруживается общий план и гомологичные органы; у многих животных (змей, протеев, китообразных) обнаружены рудиментарные органы, потерявшие свое значение, но игравшие роль у их предков. Эмбриология доказала, что на известных стадиях развития зародыш сохраняет черты строения предшествующих классов (так, человек имеет в эмбриональный период жабры и хвост). Укрепили трансформизм и биохимия, и генетика. И наконец, находки костей и отпечатков вымерших животных убедительно показывают, что некогда обитатели Земли были иными, чем теперь. Палеонтология позволяет связать между собой классы, отряды и виды животных. Так, ископаемая птица археоптерикс несет на себе еще многие признаки рептилии 9).

Геология и астрофизика показали, что развитие присуще также миру неорганическому. Теперь можно говорить об эволюции звезд, об эволюции всей Вселенной, которая носит целостный характер, ибо процессы, совершающиеся во внеземном пространстве, оказывают воздействие на жизнь биосферы 10). То, что творение осуществляется путем эволюции, — факт огромной важности. Он означает, что разрушительное действие Хаоса преодолевается принципами организации и прогрессивного усложнения.

Это противоборство есть видимый аспект того, что можно назвать победой Логоса на Хаосом.

Говоря об эволюции, необходимо раз и навсегда установить, что ее частные механизмы играют для религиозного взгляда роль второстепенную. Имело ли место при зарождении жизни особое творческое «вмешательство», или чудо, или же она была соткана силами, имманентно укорененными в материи, — в любом случае последние основы бытия и жизни восходят к божественному Сверхбытию. Христианство в этом отношении далеко от деизма, который ограничивал творческий акт лишь «начальным мгновением».

Во-первых, согласно Библии (Пс 103, 29—30; Ин 5, 17), само существование мира зависит от Творца и постоянно питается Его созидательной мощью. Отсюда — понятие о «продолжающемся творении» 11).

По образному сравнению одного современного теолога, родник не только однажды произвел реку, но неустанно пополняет ее водою.

Во-вторых, эволюция для христианского сознания есть не просто движение вперед, но и возвращение твари на пути, предначертанные Творцом, ибо поток развития направлен к созданию человека, чье призвание — одухотворить мир и сделать его открытым для новых творческих деяний Бога. Таков смысл развития с точки зрения веры; наука же лишь изучает формы и этапы становления природы.

Бросим теперь беглый взгляд на результаты этого изучения.

90

* * *

Несмотря на многие открытия, в картине биогенеза остается еще немало белых пятен. Можно считать бесспорными лишь основные вехи. Так, не вызывает теперь сомнений, что возникновение биосферы было исключительным, единичным событием. Ничтожно малый вирус и гигантское чудовище моря, одноклеточная водоросль и древовидный папоротник, исчезнувший миллионы лет назад, — все они только ветви и листья на одном филогенетическом древе. Формы жизни всегда и повсюду обнаруживают, так сказать, «кровное родство», и все ее дети генетически связаны между собой. С того дня, когда на Земле появилось первое существо, жизнь происходит только от жизни.

Наука все еще далека от того, чтобы раскрыть до конца все закономерности эволюции. Дарвиновский естественный отбор только бракует (да и то не всегда) неприспособленные виды. Поэтому важно было найти причины самих видовых вариаций. Дарвин и Ламарк полагали, что образ жизни и условия среды могут произвести изменения в организме и что эти изменения должны передаваться по наследству. Ламарк при этом выдвигал на первое место упражнение органов, а Дарвин — случайные незаметные изменения 12).

Однако после того, как получила распространение работа чешского монаха Грегора Менделя, стало ясно, что наследственность есть нечто стойкое. Она может меняться главным образом лишь под влиянием изменений самого наследственного вещества.

Разработка Гуго де Фризом теории мутаций, или «взрывов», привела к новому пониманию развития. Оно оказалось связанным с перестройкой в генотипе — материальном носителе наследственности. «Эволюция, — пишет А. Бергсон, — выступает с этой точки зрения как ряд неожиданных скачков» 13). Стало понятным теперь, почему один вид не «переливается» плавно в другой и почему палеонтологи не находят цельных «линий» исчезнувших существ, а только «точки». Один вид от другого отделяют мутационные процессы, которые кладут начало устойчивой наследственности новообразовавшейся группы.

Ученые до сих пор бьются над вопросом о том, какая сила вызывает мутации. Указывали здесь и на радиацию, и на химические вещества, но всего этого недостаточно для исчерпывающего объяснения механизма мутации. Характерно, что вообще не все реакции главного генного компонента ДНК могут быть предсказуемы 14). Быть может, в своих последних причинных основаниях они столь же парадоксальны, как «поведение» микрочастиц. Эти реакции уходят своими корнями к тем рубежам ядерных структур, где исследователь в силу известного «принципа неопределенности» вынужден остановиться 15).

«Пятьдесят лет постоянных наблюдений, — признался известный американский палеонтолог Г. Осборн, — лишь укрепили меня в

91

давнишнем моем убеждении, что действительные причины эволюции неизвестны, и мое убеждение в данный момент таково, что вряд ли они когда-нибудь будут известны» 16). Неясным остается и соотношение целесообразных мутаций со случайными. А ведь именно целесообразные и являются одним из основных двигателей развития.

Вообще, сама жизнь представляет собой нечто исключительное во Вселенной. Как бы подтверждая библейское учение о трех основных фазах творения (Материя, Жизнь, Человек), наука чем дальше, тем более открывает неповторимое своеобразие жизни. Даже материалисты уже отказываются сводить ее только к физико-химическим процессам, как они пытались это делать прежде. Выступая против учений о специфической «жизненной силе» (витализме), они, однако, не могут предложить взамен ничего лучшего, как окрестить жизненные процессы «физиологическими», полагая, что новый термин уже и есть ответ.

Ряд современных исследователей пытается стереть качественную грань между живым и неживым 17). Другие усматривают в биосфере наличие особых «информационных» принципов, ведущих к созиданию упорядоченности 18). Но какие бы убедительные гипотезы и эффективные опыты ни появлялись в данной области, для религиозного мировоззрения это будет лишь указанием на то, каким сложнейшим путем осуществлялся биогенез. Для христианина научная реконструкция этого процесса означает то же, что и слова Библии: «Да произведет вода душу живую».

* * *

Одно из замечательных свойств жизни — ее тенденция к совершенствованию и усложнению, которая особенно поражает на фоне мощного регрессивного потока. Этот процесс восхождения Дарвин объяснял исключительно необходимостью для организмов приспосабливаться к окружающим условиям. Однако, с одной стороны, мы видим, что многие животные, обитая в той же самой среде, могут либо претерпевать эволюцию, либо оставаться неизменными. Так, например, некоторые плеченогие, медузы и моллюски просуществовали в водах океана почти без изменения миллионы лет, в то время как обитавшие рядом с ними другие животные (черви, ракообразные, рыбы) непрерывно изменялись. С другой стороны, первые существа, обитавшие в воде, — простейшие микроорганизмы — вряд ли нуждались в дальнейших приспособительных механизмах. Напротив, в процессе эволюции они нередко их теряли. Микроорганизмы типа корненожек (а тем более вирусов) способны переносить сильнейшие охлаждения и высокие температуры; они могут безболезненно пребывать в самых разнообразных средах и сохранять жизнеспособность после сотен лет капсулирования. Они практически бессмертны, так как размножаются делением. Скорость их размножения — самая высокая среди всех других живых существ.

92

Одним словом, наиболее примитивные существа оказываются и наиболее приспособленными. Спрашивается, какая же необходимость была у этих существ в эволюционировании?

Отмечая эти факты, известный французский биолог П. Леконт де Нуи пишет:

«Эволюционирует не тот, кто лучше приспособлен, а, наоборот, тот, кто, являясь менее адаптированным, чем другие, обладает определенной неустойчивостью, которая позволяет ему трансформироваться дальше. Одна-единственная линия... эволюционировала от неустойчивости к устойчивости, чтобы наконец превратиться в человека, который, возможно, наименее адаптирован из всех живых существ и нисходит по прямой линии к формам, которые в силу их менее совершенной адаптации продолжали трансформироваться. «Выживание сильнейшего», придуманное Дарвином, не является фактором эволюции, наоборот, это фактор стагнации, фиксации» 19).

У дарвиновской «борьбы» появляется и свой антипод в виде симбиоза, сообществ, то есть взаимопомощи организмов. Они играют в эволюции прогрессивную роль, которая до сих пор все еще недостаточно оценена 20).

Многие ученые, отвергая и господство случайности, и фатальное давление среды, видят в эволюции целенаправленные потоки особой энергии, ведущие к усовершенствованию 21). Здесь нет «цели» в узком, конкретном смысле слова, ибо такая цель свойственна только сознанию, но эволюция обнаруживает тенденцию двигаться к тем пределам, где кончаются чисто биологические закономерности и новые сверхприродные законы вступают в свои права.

Развитие в сторону сложности, по словам Г. Осборна, «есть творческий процесс создания из генной плазмы новых наследственных признаков. Это есть совершающееся в порядке творение» 22). Подобно тому как в теле матери эмбрион человека проходит индивидуальный путь развития, так и мировая эволюция ведет через бесчисленные стадии к антропогенезу.

После возникновения материальных структур вторым чудом природы стала жизнь, которую Эрвин Шредингер называет «самым прекрасным шедевром, когда-либо достигнутым по линии Господней квантовой механики» 23).

Третьим чудом явился человек.

* * *

Подведем теперь итог. Мысленно представим себе картину творения путем эволюции в свете веры и свете познания. Откровение говорит нам о сущности и направлении процесса, наука пытается уяснить его конкретное содержание.

В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ. ЗЕМЛЯ ЖЕ БЫЛА БЕЗВИДНА И ПУСТА, И ТЬМА НАД БЕЗДНОЮ.

93

Несколько миллиардов лет назад состояние материи было мало похоже на нынешнее. Она являлась, как полагают, сгустком сверхплотного вещества, в котором, как в зародыше, таились энергетические потенции всего будущего мироздания. Что «было вне» этого Первоатома? Ничего, так как и время, и пространство были замкнуты в нем *). Быть может, именно в таком сингулярном виде мир впервые вышел из рук Творца...

ДА БУДЕТ СВЕТ!

Вот в пустоте небытия вспыхнуло пламя материи. Космический взрыв неописуемой силы вывел ее из первичного состояния. Из его центра развернулось пространство как исполинская сфера, в ней пронеслись массы раскаленного вещества, с каждой секундой увеличивая скорость своего полета. Это произошло несколько миллиардов лет назад.

Хотя уже тогда космический прогресс стал тормозиться деструктивными силами, потоку, увлекающему Вселенную к смерти, противостали принципы порядка. Элементарные частицы, атомы, молекулы с их поразительной сложностью и гармонией возвестили о начавшемся упорядочении мировых структур.

Галактики, звезды, планеты, наша Земля... Сотни миллионов лет проносилась она по предначертанному пути в мировом пространстве, совершая свой неустанный бег вокруг Солнца. Миллионы лет она была безжизненным камнем, затерявшимся в пустынях космоса. Но ее ждала необычайная судьба — стать островом Жизни и очагом Разума. Из всех планет нашей системы только она была по своим условиям как бы подготовлена для этого.

Быть может, мы когда-нибудь узнаем, что подобное же произошло и в других галактиках, однако в любом случае ничто не в состоянии умалить величия события, совершившегося на Земле.

ДА ПРОИЗВЕДЕТ ВОДА ДУШУ ЖИВУЮ.

Тот день, когда в теплых водах первобытного океана появились первые мельчайшие живые существа, стал моментом вторжения в мир новой, невиданной доселе творческой энергии. Жизненный импульс, возникший в потоке природных сил, сделал материю способной к эволюции нового типа. И она начала созидать, как бы томясь в родовых муках, повинуясь властному призыву, влекущему ее вперед. От первичных существ протянулись нити к бесчисленным видам, населившим море, сушу и воздух.

Немало прекрасных и чудовищных форм породила буйная сила жизни: по болотам двинулись драконы, увенчанные рогами, шипами, исполинскими гребнями; в небо взмыли гигантские ящеры. Проходило время, и они исчезали: жизнь сметала их с лица земли. На смену им появлялись все новые и новые творения. В мастерской жизни кипела работа. Поднимались непроходимые

*) В силу этого прошедшее время употреблено нами условно.

94

тропические дебри, полные ароматов, звуков и ослепительных красок, по саваннам неслись необозримые стада слонов, антилоп, диких лошадей...

Но как в произведениях художника всегда чувствуется основная тема, основное направление и смысл его творчества, так и в миротворении мы можем различить центральный ствол, столбовую дорогу. Все виды, которые приспосабливались к какому-либо определенному образу жизни, отдалялись от центрального ствола, заходя в тупик в своем развитии. Этот процесс легко проследить хотя бы на примере эволюции конечностей позвоночных. Первые позвоночные животные, вступившие на сушу, обладали пятипалыми конечностями с противопоставленным большим пальцем. У плавающих эти конечности превратились в ласты (водяные ящеры, тюлени, китообразные), у хищных — в лапы с когтями, у летучих мышей — в крылья, у травоядных — в копыта. И только существа, которые на протяжении всех геологических эпох сохранили исходное строение конечностей, избежали узкой специализации. Они-то и положили основание той цепи животных, которая дала начало телесной форме человека 24).

Третий творческий акт потряс мироздание тогда, когда высокоорганизованное существо стало носителем духовной личности и благодаря этому перестало быть животным. Среди диких человекоподобных существ с убегающими лбами и мрачно нависшими надбровными дугами появился Homo Sapiens— Человек Разумный...

Это было еще более чудесным переворотом, чем возникновение жизни. Впервые в истории планеты та Сила, которая движет мирами, — космический Разум, скрытый за миром явлений, — отобразилась в личностном, тварном существе. До сих пор мироздание, и мертвое и живое, только слепо-бессознательно следовало по пути эволюции, но с появлением человека Вселенная в его лице стала обладательницей духа, разума, творческого дара, и ей открылся путь высочайшего восхождения.

* * *

Думается, нет необходимости доказывать, что человек глубоко отличается от окружающей его природы. Можно даже сказать, что расстояние, отделяющее корненожку от орангутанга, меньше, чем расстояние, отдаляющее орангутанга от Гёте. И никто не станет оспаривать того, что это колоссальное отличие заключается не в физическом строении и функциях тела; в этом отношении человек несомненно принадлежит миру природному и прочно с ним связан. Достаточно указать на то, что он, подобно всем позвоночным, имеет скелет, устроенный по тому же плану, что и у животных, что анатомия и функции мышц, кожного покрова, желез, легких, сердца, печени, кишечника, органов чувств у человека и млекопитающих во всем аналогичны. Так же, как и они, он вскармли-

95

вает своих детей молоком, так же, как и они, имеет постоянную температуру тела, волосяной покров, ушную раковину; его питание и пищеварение происходит по тем же физиологическим законам. У человека и млекопитающих общая биологическая основа дыхания, размножения, сна.

Еще Карл Линней, анализируя структуру человеческого тела, вынужден был отнести человека к отряду приматов. Находки костей ископаемых приматов убедительно показывают, что на Земле некогда обитали существа, очень близкие к человеку по строению, более близкие, чем все сохранившиеся доныне виды (См. приложение 6).

И все же человек — это таинственный Незнакомец среди животных. Во всем подобный им, связанный с ними кровным родством, он стал иным; ибо даже такой изумительный аппарат, как его мозг, не столь резко отличается от мозга млекопитающих, как духовная природа человека от психической жизни животных.

Успехи современной зоопсихологии делают все более очевидным качественное отличие человеческого мышления от психики животных, которое в свое время недооценил Дарвин.

Укажем, в частности, на работы известной исследовательницы Η. Н. Ладыгиной-Котс, которая проделала серию ценных наблюдений, сравнивая поведение ребенка с поведением детеныша шимпанзе. «К концу исследования, — писала она, — оказывается, что мост, который я старалась перекинуть через психическую бездну, разделяющую шимпанзе и человека, затрещал». В экспериментах с макакой она установила, что способность обезьяны к интеллектуальному развитию «чрезвычайно тупо-узко-специально ограничена по сфере и масштабу своего выявления» 25). Правда, в аналогичных опытах Келер и Иеркс пытались доказать, что шимпанзе и другие антропоиды обладают мышлением, качественно однородным с человеческим 26). Но эта позиция встретила серьезную критику не только со стороны Ладыгиной-Котс, но и со стороны И. П. Павлова, который доказал близость обезьяньего интеллекта к интеллекту собаки. Касаясь «неудач» обезьян во время опытов, Павлов писал: «Надо думать, что к решению той же задачи человек приходит потому, что имеет общее понятие (Разрядка моя. — А. М.) о форме, а у обезьян этого, очевидно, нет. Обезьяна каждый день начинает снова» 27).

Работая со старожилом московского зоопарка шимпанзе Парисом, Ладыгина-Котс обратила особое внимание на орудийную деятельность обезьяны. Эти опыты еще раз подтвердили «отсутствие у шимпанзе способности к установлению причинно-следственных смысловых связей» 28).

Замечательно, что в результате опытов среди черт, отмеченных в качестве специфически человеческих, были выделены воображение, чувство юмора, стремление к творчеству (рисование).

Русский зоолог Д. Н. Кашкаров совершенно справедливо подчеркивает, что «разум есть исключительное свойство человека;

96

разум отличает его от животных. Поэтому совершенно ошибочны представления о животных, допускающие у них способность к рассуждениям. У животных не может быть сознания личности с ее постоянным интересом к себе, к другим и к организованному обществу» 29).

Древние недаром называли человека микрокосмом. Его конструкция как бы представляет собой высочайший плод эволюции, вместилище всего многообразия физических, химических и биологических процессов. Но он есть микрокосм еще и потому, что обладает духовным началом, которое может отображать и познавать Вселенную. «Одна только возможность спросить себя: имеет ли человек душу? — тем самым доказывает ее существование, так как душа есть не что иное, как это типично человеческое средоточие, обращенное к бесконечности мира, способное чувствовать себя в какой-то мере независимым от него, могущее смотреть на себя со стороны, ставя подобные вопросы», — справедливо замечает один из современных богословов Жан Обер 30).

Психическая деятельность животного главным образом отражает запросы его тела: питания, размножения, самосохранения. Нелепо отрицать, что это свойственно и человеческой психике. Но есть в существе человека нечто находящееся в глубоком несоответствии с жизнью тела и даже идущее вразрез с важнейшими физическими потребностями. Человек не только способен подняться выше абсолютной зависимости от этих потребностей, но именно в этом освобождении, в этой власти над собственной психофизической природой заключена основа истинно человеческого. В известном смысле можно даже сказать, что человек становится самим собой только при обуздании своей психофизической природы и господстве над ней. Сознательный героизм, бескорыстная жажда знания, переживание прекрасного, чувство благоговения и чувство юмора — все эти проявления внутренней жизни человека стоят выше его природной сферы. Следовательно, именно одухотворенность создает человека как такового, и благодаря этому мы можем определить его как «животное, наделенное духовным началом».

Подобно возникновению жизни, антропогенез был уникальным явлением, и все современное человечество представляет собой один вид 31). Однако каким образом произошел этот качественный скачок, установить едва ли возможно. По-видимому, эволюция психики не может заполнить пробел между разумом высшего животного и личностным интеллектом человека. Этот шаг, по верному замечанию П. Тейяра де Шардена, «должен был совершиться сразу». «Или надо, — говорит ученый, — сделать мысль невообразимой, отрицая ее психическую трансцендентность относительно инстинкта, или надо решиться допустить, что ее появление произошло между двумя индивидами» 32). Разумеется, развитие умственной деятельности приматов подготовило среду и условия для этого переворота. Но дух, самосознание личности

97

как таковые — чудо в мире природы, и именно они делают человека человеком. Это особенно ясно видно, если рассмотреть те факторы, которые обычно считают решающими для антропогенеза.

Согласно одной теории таким фактором явился труд. «Труд создал самого человека» — гласит знаменитая формула Энгельса 33). Между тем при ближайшем рассмотрении оказывается, что труд в смысле проделывания физической работы свойствен и многим животным. Следовательно, под трудом мы должны понимать сознательную творческую деятельность, и поэтому сознание, то есть духовное начало в человеке, оказывается первичным элементом, предшествующим труду 34).

«Животное, — утверждает Энгельс, — только пользуется внешней природой и производит в ней изменения в силу своего присутствия; человек же вносимыми им изменениями заставляет ее служить своим целям, господствует над ней. Это является последним существенным отличием человека от остальных животных, и этим отличием человек опять-таки обязан труду» 35).

Но здесь возникает порочный круг: ибо если у человека есть свои сознательные «цели», которым служит его труд, то без этих целей нет и настоящего труда. В человеческой созидательной деятельности, как справедливо указывал Маркс, «в конце процесса получается результат, который уже перед процессом труда (Разрядка моя. — А. М.) имелся идеально, то есть в представлении работника». У обезьяны нет сознания, нет «идеальных представлений», как нет у пауков или пчел, которых Маркс противопоставлял архитектору 36).

То, что специфические особенности человеческого духа превращают работу в труд, — не гипотеза, но очевидный для каждого факт. Ему противопоставляют лишь реконструкции процессов, которые навсегда скрыты в прошлом и которые никто не наблюдал. Быть может, и была когда-то «обратная связь» между мышлением и трудом, но это отнюдь не означает, что труд действительно «создал человека». Известно, что обезьяны иногда изготовляют некое подобие орудий 37). Изготовляли их и вымершие предки человека. Но где основания считать, что эта орудийная деятельность намного выходит за пределы обычных инстинктивных процессов? Бобры, например, делают плотины, пчелы — соты, птицы не только строят, но даже «украшают» свои гнезда, осьминоги в качестве орудий употребляют камни, но ни в одном из этих случаев не имеет места подлинный труд. Он невозможен без сознания, без человеческого разума 38).

Выдвигается также гипотеза, что возникновение человека обусловлено его социальной жизнью. Действительно, отдаленные предки человека, по-видимому, жили сообществами, как

98

живут теперь многие современные антропоиды. «Труд, — говорят нам, — вызвал потребность в социальном общении между людьми» 39). Однако вспомним, что сложная социальная жизнь свойственна и крысам, и попугаям, и гагарам, и многим другим видам высших и низших животных. Но ни у одного из них, хотя они живут сообществами миллионы лет, мы не обнаруживаем сознания, подобного сознанию человека.

В животном мире можно найти и признаки «альтруизма», который служит сохранению рода. Но, как признают современные исследователи этого явления, альтруизм «принял у человека осознанную (Разрядка моя. — А. М.) форму, явившись основой морали или формируясь в тесной взаимосвязи с ее развитием — этого чисто человеческого свойства» 40). Разумеется, влияние общества на сознание огромно, но тем не менее именно сознание превращает стадо в общество, делает социальную жизнь осмысленной, а совместный труд — творческим. Без него наши предки недалеко ушли бы от обезьяньих «коммун», населяющих джунгли.

Другая попытка определить специфику человека связана с именем И. П. Павлова, который подходил к психологии с точки зрения физиолога. Он считал решающим в становлении человека «чрезвычайную прибавку к механизму нервной деятельности» 41) — вторую сигнальную систему, то есть речь и словесное мышление. Но при этом Павлов совершенно обходит вопрос о том, как возникла эта «прибавка». Авторы, развивающие его положения, опять-таки связывают возникновение второй сигнальной системы с коллективным трудом. Но, как мы уже говорили, настоящий человеческий коллектив и целенаправленный труд требуют сознания в качестве своей предпосылки.

Речь облекает сознание в словесные формы, но это вовсе не означает, что оно фатально с ней связано и что сознание возникло из речи. Причинно-следственная связь может осознаваться человеком образно. Более того, самые глубокие моменты духовной жизни человека: переживание своей личности, чувство мистического, красоты и многое другое — зачастую совсем не нуждаются в словах. Духовное начало в человеке настолько же шире речи, насколько интуиция шире формальной логики.

Существует мнение, согласно которому главенствующую роль в формировании человека отводят руке — орудию труда. Однако, как установлено теперь, рука человека — совершенный аппарат не столько по строению, сколько по функциям 42). Пятипалая конечность сохранилась у целого ряда позвоночных, хотя рукой в полном смысле слова ее не назовешь. Если бы осьминог обладал сознанием, то его гибкие щупальца послужили бы ему не менее совершенным орудием труда. Следовательно, главным здесь является не орган, а его применение, которое, в свою очередь, зависит от сознания.

Есть также теория, утверждающая, что головной мозг как орган сознания и мысли развивался в процессе естественного

99

отбора. Эту точку зрения отстаивал Ч. Дарвин, который полагал, что «разница в уме между человеком и животным, как она ни велика, представляет собой лишь разницу в степени, но не в качестве» 43).

Согласно дарвиновской теории отбора, в природе происходит непрерывная выбраковка менее приспособленных существ и победа существ более приспособленных. Животные, обладающие полезными для сохранения вида свойствами, например, быстротой бега, защитной окраской, высокоразвитым слухом и т. д., побеждают в жизненной борьбе. Благодаря этому в природе в конце концов торжествует целесообразность, так как все нецелесообразное истребляется в процессе естественного отбора.

Мы не будем сейчас говорить о том, что отбор далеко не объясняет сложного механизма эволюции и возникновения самих целесообразных реакций организма. Важно в данном случае то, что в общем и целом отбор — действительно один из существенных факторов в истории жизни на земле. Этот фактор Дарвин попытался применить к проблеме возникновения человека. Но уже Альфред Уоллес (1823—1913), который развил теорию отбора независимо от Дарвина и одновременно с ним, поставил его трактовку под сомнение.

Уоллес указал, что человеку присущи такие качества, которые не могли возникнуть в процессе естественного отбора и вовсе не были решающими в биологической жизни вида. «Чувства абстрактной справедливости или любви к ближнему, — писал он, — никогда не могли быть приобретены таким образом (то есть путем отбора), ибо эти чувства несовместимы с законом выживания сильнейшего» 44). Уоллес доказал далее, что нравственные чувства, как и чувства прекрасного и мистического, вовсе не являются поздними продуктами цивилизации, как думал Дарвин, а, напротив, присущи «дикарям» на самых низших ступенях культуры. Уоллес решительно отверг старое представление об умственной неполноценности так называемых «дикарей». И в этом он получил полную поддержку современной антропологии, так как попытка Фохта, Геккеля и других расистов объявить отсталые племена переходной формой между человеком и обезьяной была признана совершенно беспочвенной.

Что же касается настоящего первобытного человека, то теперь известно, что во времена палеолита у него уже существовали и религия, и великолепное искусство.

Если бы антропогенез не выходил за рамки обычных эволюционных закономерностей, итогом его скорее всего было бы существо, похожее не на нас, а на саламандр Карела Чапека, трудолюбивых, рационально мыслящих, коллективно спаянных, но бездуховных, лишенных веры, искусства, фантазии.

Уоллес ставил вопрос: для чего природа наделила первобытного человека такими свойствами, как, например, математические или музыкальные способности? В конце концов он пришел

100

к выводу, что «умственные и нравственные способности... должны были иметь другое происхождение, и для этого происхождения мы можем найти достаточную причину в невидимом духовном мире» 45). По его словам, «Высшее Разумное Существо давало определенное направление развитию человека, направляло его к специальной цели, точно так же, как человек руководит развитием многих животных и растительных форм».

* * *

Уоллес считал, что эволюция человека должна была отличаться некоторыми своеобразными чертами. Находки антропологов подтвердили это, показав, что развитие предков человека имело графически вид крутого, почти отвесного подъема; причем эволюция мозга завершается скачкообразным переходом его к высшей ступени организации.

«В настоящее время, — пишет американский антрополог Лорен Эйсли, — мы должны в споре Уоллеса с Дарвином стать на сторону первого. Быстрое исчезновение археологических доказательств существования примитивных орудий по мере нашего углубления в нижнечетвертичную эпоху, наряду с существованием ископаемых человекообезьян, обладающих самыми различными пропорциями тела и по объему мозга мало чем отличающихся от современных обезьян, дает возможность утверждать, что эволюция головного мозга протекала гораздо стремительнее (Разрядка моя. — А. М.), чем предполагали дарвинисты. Ведь тогда нередко высказывалось предположение, что эскимосы являются предками миоценового человека, существовавшего 15 миллионов лет назад. Напротив, по современным гипотезам, человек появился недавно и развивался чрезвычайно быстро. Все говорит за то, что, какова бы ни была природа сил, вызвавших развитие человеческого мозга, появление у всех народов мира одинаковых умственных характеристик не могло быть просто результатом длительного медленного соревнования между отдельными человеческими группами. Существовал некий другой фактор, ускользнувший от пытливого взора науки. Страшное потрясение, испытанное нашими предками при скачке от животного к человеку, все еще гулким эхом раскатывается в глубинах нашего подсознания. Это перевоплощение, вероятно, потребовало от человека быстрого приспособления к среде». 46)

Та бездна, которая разверзлась тогда между человеком и животным, приводила некоторых к мысли о полной независимости человека от природы. В то же время невозможно представить себе, что человек возник «из ничего». Библия подчеркивает связь его с природным миром, говоря, что тело человека образовано из «праха земного». И действительно, как мы видели, по своему физическому строению человек — дитя земли, сын при-

101

роды. Начиная со своего эмбриогенеза, он несет на себе явные следы животного происхождения.

Пусть палеонтология еще не обнаружила остатков нашего прямого биологического предка, изучение боковых ветвей развития существ, стоявших очень близко к человеку, в какой-то степени помогает представить тот изумительный ход эволюции, который завершился возникновением на Земле ноосферы*), или сферы разума, как назвал человечество Вернадский.

Однако самый решающий момент в превращении животного в человека лежит за пределами антропологии и биологии. Наука может пытаться восстановить последовательные ступени в развитии мозга — но не более того. Сам же мозг был лишь необходимым инструментом, способным уловить тончайшие вибрации нематериального плана бытия, стать орудием духа. Вся эволюция, как и развитие нервного аппарата, есть, по словам Вл. Соловьева, «необходимый путь к совершенству. Никто же не станет доказывать, что моллюски или губка могут познавать истину или свободно согласовывать свою волю с абсолютным Добром. Значит, нужно было, чтобы вырабатывались в мире все более сложные и утонченные органические формы, пока не создана была такая форма, в которой может раскрываться сознание и желание совершенства... Капля живой протоплазмы, создание которой потребовало тоже немалых творческих сил, хотя и заключает в себе возможность человеческого организма, но осуществление этой возможности человеческого организма потребовало целого биологического процесса, весьма сложного и продолжительного» 47).

До того, как этот вопрос достиг духовного рубежа, мы еще находимся в царстве животных. Здесь действуют инстинкты и чисто природные законы и факторы. Лишь в тот момент, когда в существе, обретшем форму человека, впервые вспыхнул свет сознания, когда он стал личностью, произошло соединение двух мировых сфер: природы и духа.

«Прах земной» (как называет Библия психофизическое естество человека) сделался носителем «души живой» (Быт 2, 7).

Задолго до Дарвина и Уоллеса в христианской мысли уже высказывалось такое понимание библейского сказания. В 1816 году митрополит Филарет отмечал важность того, что в Книге Бытия человек создан «не единократным действием, но постепенным образованием» 48). Св. Серафим Саровский, объясняя текст Библии, говорил: «До того, как Бог вдунул в Адама душу, он был подобен животному» 49). А во второй половине прошлого века известный русский подвижник епископ Феофан писал в связи с этим: «Было животное в образе человека, с душою животного. Потом Бог вдунул в него дух Свой — и из животного стал человек» 50).

*) От греч. «нус» — разум.

102

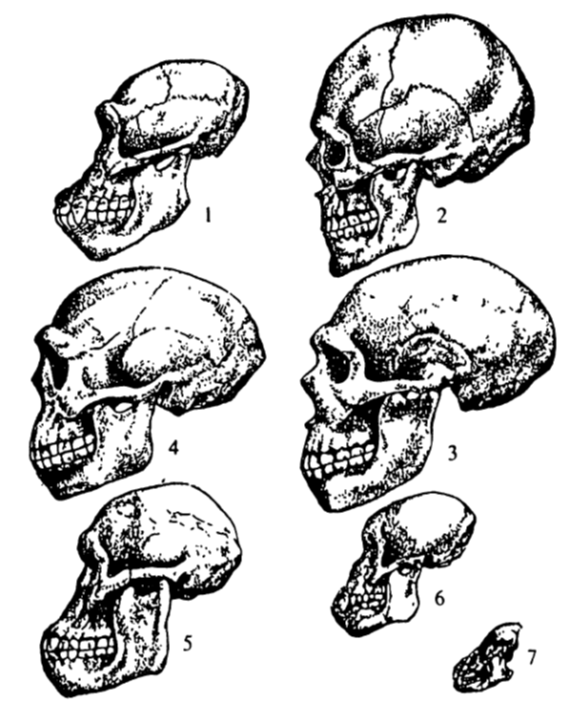

ЭВОЛЮЦИЯ ЧЕРЕПА ПРИМАТОВ

Приматами («первенствующими») называется высший отряд млекопитающих, включая полуобезьян, некоторые виды обезьян и человека. На рисунке изображены черепа следующих приматов: 1 — современный шимпанзе; 2 — современный человек; 3 — неандертальский человек; 4 — синантроп; 5 — австралопитек; 6 — проконсул африканский; 7 — лемур.

При сравнении черепов приматов бросается в глаза постепенное возрастание объема черепной коробки и соответственно уменьшение нижнего отдела черепа от обезьяны к человеку.

103

Именно тогда кончается антропогенический процесс и начинается история человечества. Новый обитатель Земли отныне будет жить среди природы подобно пришельцу и подобно властителю. Он может сказать о себе:

Частица целой я Вселенной,

Поставлен, мнится мне, в почтенной

Средине естества я той,

Где кончил тварей Ты телесных,

Где начал Ты духов небесных

И цепь существ связал всех мной.

Г. Державин

Итак, мы видим, что величественная картина мировой эволюции, увенчанной созданием человека, не только не ослабляет религиозный взгляд на творение, но обогащает его, раскрывая бесконечную сложность становления твари. Библейские «дни творения» предстают теперь перед нами в виде грандиозного потока, который вынес животное — природное существо на уровень миров сверхприродных.

104

Глава шестая

ОБРАЗ И ПОДОБИЕ

Не тем, Господь, могуч, непостижим

Ты пред моим мятущимся сознаньем,

Что в звездный день Твой светлый серафим

Громадный шар зажег над мирозданьем...

Нет, Ты могуч и мне непостижим

Тем, что я сам, бессильный и мгновенный,

Несу в груди, как оный серафим,

Огонь сильней и ярче всей Вселенной.

А. Фет

«Человек создан по образу и подобию Божию» — такова суть библейской антропологии.

Мыслители древности прекрасно понимали ее смысл; однако в наши дни он нередко оказывается затемненным. Так, в очерке одного палеонтолога мы встречаемся с таким изумительным по своей наивности замечанием: «Невежественные древнееврейские жрецы утверждали, что человек создан по образу и подобию Бога. Современная наука с несомненностью доказывает, что человеческое лицо состоит из тех же элементов, что и лицо гориллы, и что как у человекоподобных обезьян, так и у человека костный остов лица состоит из элементов, унаследованных от длинного ряда низших позвоночных» 1).

105

Автор приведенных строк упускает из виду, что Библия всегда говорит о Боге как о Начале невидимом. Это знает каждый, кто хотя бы поверхностно знаком с Библией. Книги пророков, например, полны резкой критики язычества, пытавшегося «узаконить» чувственно-конкретное представление о Божестве. Следовательно, сфера человеческого богоподобия не может иметь никакого отношения к «костному остову лица».

Хотя на всей организованной материи можно видеть отпечаток ее разумного происхождения, разум в природе — это, скорее, незавершенная «программа», он безлик, «диффузен», распылен. Только на человеческом уровне он становится подлинным «образом и подобием» своего Творца. Вселенский божественный Разум — Логос, проявляющий себя в эволюции мира, более всего отображен в личностном разуме и сознательной воле человека.

Религиозному опыту Божество открывается как Сила, превышающая механическую причинность мира: как высшая Свобода и высшее Творчество. Мы увидим далее, что и то и другое присуще человеку.

И наконец, Бог, открывающийся как абсолютное Совершенство, приобщает человека к процессу вечного совершенствования. Разумеется, этот процесс не может ограничиться малым отрезком временного бытия; бессмертие человеческой личности есть залог ее богоуподобления.

* * *

Однако атеизм восстает против учения об «образе и подобии», пытаясь доказать, что высшие свойства человека — продукт материи, лишенной разума.

Полтора века назад среди материалистов существовало убеждение, что мысль есть не что иное, как один из видов вещества. Здесь они выступали как продолжатели древнего учения Демокрита, который полагал, что душа состоит из атомов. Французский врач Кабанис (XVIII в.) всерьез думал, что мысль выделяется мозгом точно так же, как желчь — печенью 2). Защитники этого взгляда нашлись и в XIX веке. Среди них наибольшую известность приобрели Бюхнер, Молишотт и Фохт 3).

Между тем совершенно очевидно, что мысль человека и его сознание не имеют пространственной формы. Мы не можем говорить о круглой или желтой мысли, о мысли, имеющей запах или вес. Никакой прибор не регистрирует ее содержание. Физиологические процессы, протекающие в мозгу, являются, разумеется, процессами материальными, но само мышление при всем желании невозможно «взять в руки», как это утверждает защитник материализма.

Чувствуя шаткость своей позиции, материалисты одно время пытались привлечь для объяснения сознания электромагнитные

106

явления. Они считали возможным «уловить во внешнем пространстве мысль в виде электромагнитной волны». Однако эта попытка потерпела полный крах.

Не менее произвольным было отождествление сознания и мысли с биотоками мозга. Почти 40 лет назад была разработана методика, которая помогла констатировать усиление биотоков при напряженной работе мозга.

Но как выяснилось позднее, биотоки вовсе не являются чем-то возникающим лишь при мышлении. Не говоря о том, что они сопровождают активные процессы в нервных тканях любой части тела, они свойственны даже тканям растений. И поэтому бесполезно видеть в них «пойманную мысль».

Еще в XVIII веке великий немецкий математик и философ Лейбниц наглядно показал невозможность тождества мысли и материи. Он предлагал совершить воображаемую прогулку по нашей собственной «мыслительной машине». «При осмотре ее, — говорил он, — мы не найдем внутри ее ничего, кроме частей, толкающих одна другую» 4).

За полвека до открытия биотоков мозга Вл. Соловьев, развивая мысль Лейбница, писал:

«Если бы посторонний наблюдатель получил возможность видеть все происходящее в нашем мозгу, вроде того, как это изображается в сказке Бульвера «The Strange Story», то что бы он увидел? Он увидел бы структуру мозга, колебания мельчайших мозговых частиц, увидел бы, может быть, световые явления («красное и голубое пламя», как описывается в сказке),— но ведь это было бы совершенно не похоже на тот образ, который вы себе в эту минуту представляете, часто даже ничего не зная о мозговых движениях и электрических токах. В то же время посторонний наблюдатель только это и видит: отсюда прямо следует, что между тем и другим формального тождества нет» 5).

Итак, исследование электрических процессов в мозгу не есть исследование самого сознания как такового. Это теперь признали и материалистически ориентированные авторы. «В электроэнцефалограммах, — пишет один из них, — может отражаться то или иное функциональное состояние мозга. С помощью электрофизиологических методов можно дать более полную характеристику физиологической деятельности головного мозга... Отыскивание непосредственных корреляций электроэнцефалограмм с качественно разнообразными психическими явлениями теоретически не оправдано» 6). Поэтому один из крупнейших нейрофизиологов нашего века Чарлз Шеррингтон справедливо считает, что если естествознание должно изучать работу мозга, то сознание как таковое лежит вне его компетенции 7). Американский нейрофизиолог П. Бейли утверждает, что мы «не имеем научного права исследовать психику при помощи физиологии» 8). Среди исследователей, которые признали невозможность естественнонаучного анализа

107

мыслительных процессов, такие выдающиеся ученые, как Экклс, Уолш, Косса, Пенфилд, Эдриан, Ле-Гро-Кларк и др.

Материалисты вынуждены постоянно пересматривать свои позиции, чтобы найти новые принципы и новые формулировки и спасти свои основные положения. Тождество материи и сознания ими теперь отвергнуто. «Что в понятие материи надо включить и мысли... это путаница, ибо при таком включении теряет смысл противопоставление материи духу» 9). «Объяснение субъективного данными одной физиологии приводит к метафизической теории тождества психического и физического» 10). Таковы новые установки материализма, который отказался от старинного уподобления мозга печени. Ведь теперь стало достаточно ясно, что и печень и желчь — пространственные физические предметы, а мысль — реальность нефизическая. При этом вспомнили, что и классики марксизма не решались ставить мышление в фатальную зависимость от физиологических процессов, утверждая, что сознание возможно «лишь благодаря предметному развернутому богатству человеческого существа... Человечность чувств возникает лишь благодаря наличию соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе» 11). Тем не менее материалисты не отказались от идеи, что этот «предмет», то есть внутреннее существо человека со всем его богатством, есть все же производное мозга. Мысль, говорят они, «неотделима от своего субстрата — мозга, так же как неотделима, например, белизна лежащего передо мной листа бумаги от этой самой бумаги» 12). Иными словами, мысль есть не что иное, как свойство материи.

Однако легко увидеть, что это суждение основано на недоразумении. Ведь, как говорит известный русский психолог Г. И. Челпанов, «когда мы произносим слова: сила, свойство, способность, то не нужно думать, что мы признаем за ними какую- то реальность, — это только слова для обозначения мыслимых отношений между вещами» 13). Говорить о белизне как о свойстве бумаги означает не вскрыть нечто реальное, а лишь создать обобщение некоторых вполне материальных взаимосвязей. Можно не говорить слово «свойство», а просто изложить на языке физики и химии, каким образом наши зрительные рецепторы воспринимают бумагу белой, как во взаимоотношении молекул, света и глаза рождается ощущение «цвета». Точно так же, не прибегая к понятию «свойство», можно раскрыть любой материальный процесс. Нет какой-то абстрактной силы тяготения, а есть реальное физическое взаимодействие материальных тел. Закон же тяготения есть наша констатация фактов и их обобщение. Но поскольку трудно сомневаться в том, что наша мысль есть нечто реальное, а не просто обобщение или абстракция, то, чтобы доказать тезис о сознании как «свойстве» мозга, нужно показать, как именно оно непосредственно возникает из физического движения молекул мозга. А между тем этого-то и невозможно сделать.

108

Конечно, материалист может заявить, что «в мире нет ничего, кроме движущейся материи, и движущаяся материя не может двигаться иначе, чем в пространстве и времени», и, следовательно, выяснение взаимозависимости сознания и мозга — вопрос непринципиальный; но приведенные слова — лишь догматическое утверждение, ничем не доказанное. Более того, оно плохо согласуется со взглядом самих материалистов на сознание как на особый вид реальности.

Дальнейшее отступление материализма только еще более запутало его позиции. С одной стороны, его защитники утверждают, что «создаваемый в голове человека образ предмета не сводим ни к самому материальному объекту, ни к тем физиологическим процессам, которые происходят в мозгу», а с другой — по-прежнему настаивают на том, что «сознание является функцией мозга» 14). Когда речь идет о «функции», налицо причинная зависимость. Если же она существует, то возникает неразрешимое противоречие.

Старый материализм в лице Бюхнера и Геккеля выходил из этой трудности путем предположения, что сознание присуще уже атомам 15). Но материализм не захотел ставить этой точки над «и», а оказался повисшим между признанием материи единственной реальностью и дуализмом. На международном философском конгрессе в 1958 году на это указал известный философ-томист Густав Веттер. Он вскрыл всю противоречивость такой позиции, при которой отбрасывается старый материализм и признается реальность сознания и в то же время оно опять-таки сводится к «материи». Ему отвечали, что в этом-то весь секрет диалектики. Но тогда создается впечатление, что подобная «диалектика» служит лишь способом ускользания от критики оппонентов.

Правда, материалисты пытались здесь опереться на так называемую «теорию отражения», согласно которой мышление и познание есть «фотографирование, копирование внешней действительности» 16). Но это не более как плохое сравнение. Ведь если в зеркале или на чувствительной пленке совершается материальный процесс преломления лучей и т. д., то как происходит «отражение» в сознании, материализм показать не может.

Столь же мало ясности в вопрос вносит и теория рефлексов. Не говоря уже о том, что она опять-таки не способна вскрыть глубинную связь духовного и физического, она не претендует на распространение своих методов на все сознание человека. Увлечение рефлексологией в применении к психологии, к счастью, осталось позади даже в отечественной науке; это увлечение было данью уродливым условиям научной работы, которые существовали у нас четверть века назад. Теперь уже признано, что рефлекс — «форма явно неединственная, и, во всяком случае, она не оставляет возможности конструировать из рефлексов сложные формы активного поведения» 17).

109

* * *

Наименее догматичной может считаться концепция, которая в недалеком прошлом получила название психофизического параллелизма.

Она оставляет простор как для научных исследований в области физиологии мозга, так и в сфере специфики сознания, но при этом избегает метафизических предпосылок. Принцип этой теории гласит: «Каждому процессу сознания соответствует процесс движения в большом мозге, оба эти ряда процессов протекают параллельно друг другу» 18). Но сами сторонники психофизического параллелизма чувствовали, что их теория остановилась на полпути, что нужно искать более определенной формулы соотношения физического и духовного. Это соотношение должно быть двусторонним. И действительно, не только физиология оказывает воздействие на дух и психику, но сознание способно влиять на телесные процессы.

В качестве примера остановимся на так называемых гипнотических явлениях. Например, известны эксперименты, когда внушение чувства сытости вызывает пищеварительный лейкоцитоз, а внушение чувства голода вызывает уменьшение лейкоцитов в крови, как при реальном голодании. Внушение представления об обильном питье вызывает повышение диуреза. При внушении ощущения холода возникают «мурашки» на коже. Можно внушить и повышение температуры тела и даже мнимый ожог, когда на коже вздувается настоящий волдырь. Хорошо известно из медицинской практики, что воля к жизни резко повышает сопротивляемость организма и его борьбу за выздоровление. При пониженном психическом тонусе в организме ослабевает иммунитет. Отметим характерный случай, когда врач, долго изучавший сердечные болезни, настолько вжился в них, что едва сам не оказался действительно больным.

Яркое воображение нередко воздействует на тело. Это видно из биографий писателей-реалистов, которые входили во все подробности описываемых ими событий и состояний. Так, Бальзак, рисуя битву, слышал стоны раненых; Флобер, описывая сцену отравления Бовари, ощущал во рту вкус мышьяка. Горький, работая над сценой преступления в своем романе, упал в обморок и на теле его появился кровоподтек в том месте, куда герою был нанесен удар ножом.

Состояние гипноза и самогипноза производит огромные изменения в организме. Может возникнуть «восковая гибкость членов» или, наоборот, изумительная твердость мышц при каталепсии. Теперь уже весь европейский мир убедился в способности йогов по своей воле влиять на работу мышц, обычно воле неподвластных. Они задерживают биение сердца и могут привести себя в состояние, близкое к клинической смерти. Это состояние после ряда дней они способны прекращать 19). Хорошо проверены случаи,

110

когда йоги лежали на битом стекле под огромной тяжестью, но оставались без единой царапины. Одним словом, многие обычные законы природы переставали здесь действовать, замещаясь неведомыми нам другими законами.

Достаточно хорошо известны и зрительные галлюцинации, вызываемые внушением. Так, доктор А. Д. рассказывает, что ему «удалось вызвать галлюцинацию» у своего друга У. Р. одним усилием воли. Находясь как-то у него, он начал думать, что лампа потухает, и напряг свою волю для того, чтобы передать У. Р. свою фиктивную галлюцинацию. Понижая в своем воображении свет лампы, он заставлял его несколько раз усиливать в ней свет. Сосредоточенно думая, что температура в комнате понижается, он заставлял его увеличивать огонь в камине 20).

«Все эти явления, — говорят материалисты, — вполне объяснимы с позиций павловского учения. В частности, гипноз представляет собой частичный сон, при котором торможение захватывает не все отделы коры больших полушарий и не распространяется на центры, лежащие под корой головного мозга». Можно согласиться с тем, что эти явления могут быть объяснены, но то, что они уже объяснены, — есть тоже род самовнушения. Так, по Бехтереву, основная особенность гипноза состоит в подавлении самостоятельной деятельности гипнотика. Но мы знаем примеры самовнушения, когда эта деятельность не подавлена, а, наоборот, весьма активно напряжена. Важен в данном случае тот факт, что психическое состояние при внушении или при самовнушении оказывает сильное воздействие на физиологические процессы.

Итак, рассмотрение фактов обнаруживает, что сознание не есть какая-то бледная тень или «отражение» физиологических процессов, а могучая активная сила. Ведь зеркало не может творчески изменять объект, который оно отражает, а сознание оказывается на это вполне способным.

Не является ли, однако, нарушение в мозге и следующее за ним нарушение душевной жизни доказательством того, что мозг рождает мысль? Это такое же доказательство, как если бы, разбив лампу и погрузившись в темноту, заявили, что именно она и есть источник электричества.

* * *

Материализм в качестве союзницы в споре о душе привлекает теперь кибернетику, которую еще совсем недавно клеймили как «фашистско-поповскую лженауку».

Человек конструирует «думающие машины»; это, говорят нам, наглядно показывает, как материальный субстрат порождает мысль. На первый взгляд этот аргумент звучит убедительно, но при ближайшем рассмотрении и он оказывается весьма слабым.

111

Прежде всего, «мышление» машины есть в конечном счете лишь продолжение человеческой мысли, заложенной в электронно-счетное устройство. Ведь именно человек есть создатель машины. Если человеческий разум проявляется и в создании любой машины, то «электронный мозг» есть только более совершенное воплощение человеческого разума и его потенций. «Разум машины, — говорит кибернетик А. Сэмюель, — предписан человеком, и для составления такого предписания необходима более высокая степень мышления, чем для его выполнения» 21). «Машина, — вторит ему советский ученый И. Б. Новик, — какой бы сложной и «умной» она ни была, — это не более чем посредствующее звено, связывающее человека с природой» 22).

Тенденция к упорядоченности есть свойство эволюционирующего мирового целого. Она проявляется повсюду во Вселенной и «объективируется» в структуре мироздания. Особенно высокого совершенства эта объективация мирового Разума достигает в явлениях жизни, в «саморегулирующихся системах» организмов. Но они слепо подчиняются природным законам. Поэтому инстинкт, который руководит животными, есть, скорее, сила целого, тенденция вида. Животное как отдельный индивид не является носителем разума. Оно живет в лоне разумности природного целого. Иное дело — человек. Здесь, как мы не раз уже подчеркивали, разум воплощается в личности, в духе, который есть активное, живое, познающее нематериальное начало. «Будучи реально одним из множества существ в природе, — говорит Вл. Соловьев, — человек, в сознании своем имея способность постигать разум или внутреннюю связь и смысл (Логос) всего существующего, является в идее как все, и в этом смысле есть второе всеединое, образ и подобие Божие. В человеке природа перерастает саму себя и переходит (в сознании) в область бытия абсолютного» 23).

* * *

Как же происходит в человеке координация природного и духовного начала?

«Можно думать, — писал французский зоолог А. Сабатье, — что мозг представляет собой механическое орудие, деятельность которого необходима для обнаружения мысли и воли, чтобы они действительно создавали эти проявления (Разрядка моя. — А. М.) духа. Ведь тот механизм, который приводится в движение паром, не есть источник и основа силы пара, которая должна приводить его в движение, но этот механизм необходим для того, чтобы вызвать известное проявление этой паровой силы... Если мозг не способен производить дух посредством того, что не имеет ничего общего с духом, то есть если мозг не может создавать духа, то он может произвести дух от духа, накопить его как силу, развить его, организовать, обработать мысль, чувствование

112

и волю, образовать ту прочную связку, которая становится чувствованием, мыслью и волею, организовать, усилить сознание и наконец мало-помалу создать психическую индивидуальность и личность, являющуюся его наивысшим достижением. Действуя таким образом, мозг работает нисколько не иначе, как механизм, который, утилизируя и накопляя какую-нибудь силу, приводит в порядок ее проявление» 24).

Далее, при ссылке на кибернетические устройства игнорируют тот факт, что человеческое сознание и мышление качественно отличаются от «мышления» ЭВМ. «Работы в области «умных машин», — пишет один из специалистов по кибернетике, — не учитывают истинных данных о природе и способности «человеческой системы»... Более глубокая природа системы скрыта от наблюдения» 25).

«Нет большого смысла утверждать, — говорит профессор Колумбийского университета М. Таубе, — что функция мозга — это игра в шахматы или языковой перевод и что машины-шахматисты и машины-переводчики тем самым служат успешной моделью человеческого мозга» 26). Машине недоступна интуиция, ее мышление чисто формально, а между тем именно на пути интуиции проявляются, как мы видели, высшие способности человека.

В повести, принадлежащей перу советского инженера, герой рассуждает о кибернетических машинах:

«Ну, пусть они будут мыслить. Ну и что же? Все равно ведь хозяин — человеческий ум. И был, и останется. Он гибче, сильнее. И не скоростью вычислений или объемом памяти. Вовсе нет. Он сильнее точным ощущением цели — не промежуточной, а конечной, умением мыслить нелогично и, на первый взгляд, даже неразумно; сильнее юмором, сердечностью, которая диктует подчас сумасбродные поступки; словом, тем единством духовных процессов, которое я назвал бы душой, если бы не боялся впасть в идеализм и поповщину».

Это поистине замечательное признание! «Идеализм и поповщина» — вот тот барьер, который не дает сказать последнего слова.

Но если сознание и мысль во всей своей сложности оказываются чем-то самостоятельным, живущим по своим законам, отличным от законов материи, то в каком отношении стоят они к мозгу как своему органу или носителю? Как решает современная нейрофизиология эту проблему? Выдающийся ученик Шеррингтона Экклс так формулирует ответ на этот вопрос:

«Связь сознание — мозг идет в двух направлениях, от мозга к сознанию в такой же степени, как от сознания к мозгу в волевых актах. Имеющиеся данные о мозге дают основу для гипотезы влияния сознания на мозг. Обратный путь — как специфические колебания активности мозга воспринимаются сознанием — более темен: по-видимому, если сознание может оказывать влия-

113

ние на динамические пространственные формы колебаний, то можно ожидать, что оно будет доступно для действия в обратном направлении» 27).

Экклс разработал исключительно сложную и тонкую методику для изучения работы нервных клеток. Благодаря этой методике, ученым в какой-то степени стал доступен тот грандиозный и изумительно совершенный мир, который состоит более чем из 10 миллиардов живых нервных клеток. Экклс тщательно изучал процессы торможения и возбуждения, а также механизмы взаимодействия нейронов 28). Вслед за Шеррингтоном Экклс отметил высокую чувствительность аппарата мозга, в силу которой он оказывается способным воспринимать воздействие сознания. Само же сознание, согласно Экклсу, хотя и воздействует на мозг, по существу своему может быть независимым от него. Если, с одной стороны, при ожоге, например, рецептор передает сигналы по цепи нервной системы и вызывает рефлекторное отдергивание руки, то с другой — сознание, возбуждая работу тончайших аппаратов центральной нервной системы, передает сигнал к органу, который производит акт сознательного волевого характера.

Иными словами, мозг и душа — системы, находящиеся в определенном взаимодействии. И особая сложность мозга необходима именно для того, чтобы он оказался способным на это взаимодействие. Значение эволюции мозга заключается в его усложнении до такого уровня, на котором он мог бы стать «проводником» духовной жизни.

* * *

Мы впали бы, однако, в грубую ошибку, если бы отождествили сознание с мышлением. Мышление есть лишь часть того широкого потока, который охватывает мысль «сверху» и «снизу». С одной стороны, этот поток смыкается с бессознательным, с тем, что присуще животному миру (ведь и животным присущ род интуиции, называемой инстинктом). С другой стороны, он восходит к глубинам духовного бытия, и этим объясняются те громадные возможности человеческого духа, которые даже мышление человека неспособно охватить.

Здесь — корни высшей интуиции, мистической одаренности и таинственных способностей человеческого духа. Мышление — это, по образному сравнению одного психолога, та часть плавучей льдины, которая видна над водой, большая же ее часть скрыта в глубине. Именно поэтому в состояниях транса, гипноза и экстаза более всего проявляются скрытые способности человека. Эта «подводная» часть охватывает всю совокупность человеческой высшей природы.

«В сокровенных недрах нашего существа, — по словам немецкого философа Карла Дюпреля, — пребывает недоступный

114

нашему самосознанию трансцендентный наш субъект, корень нашей индивидуальности; он отличается от чувственной половины нашего существа как формой, так и содержанием своего познания, так как находится в других отношениях к природе, то есть воспринимает от нее другие впечатления, а следовательно, и реагирует на нее иначе, чем наша половина» 29).

Учение йогов, так же как и западные мистические доктрины, указывает, что между глубинным «Я» и физической природой человека существует несколько промежуточных уровней, которые отражают различные степени материализации и таким образом заполняют пропасть между духом и телом. Познание этих планов бытия в человеке не может осуществляться при помощи методов психологии и тем более физиологии. Однако эти уровни все же, вероятно, доступны исследованию. Разумеется, методы этого исследования должны быть особыми: в нем на первый план выдвигаются самонаблюдение, внутреннее созерцание и сосредоточение.

Христианская антропология признает в человеке три уровня, которые соответствуют трем основным аспектам познания и тройственной структуре реальности. Первый, наиболее связанный с внешней природой уровень — тело; второй, пограничный — д у ш а, или психика; третий, самый глубокий — д у х 30). Дух образует человеческое «Я» и те высшие свойства человека, в которых отражен «образ и подобие Божие». Первые два измерения — общие у человека и других живых существ. Духом же обладает лишь он один среди всех известных нам творений. Тело и психика могут быть изучаемы естественнонаучными методами (тело, во всяком случае, подлежит их сфере всецело); дух же раскрывается преимущественно в процессе интуитивного постижения и самопознания.

Все особенности духа объединяются тем, что он реализует себя через «Я», через личность, причем личность не изолированную, но живущую во взаимосвязи с другими личностями. Эту связь христианское сознание никогда не рассматривало как нивелирование. Оно настаивало на бесконечной ценности каждой отдельной личности, но при этом указывало на необходимость единения между индивидами, образующими высшее духовное Целое. «Основное понятие единения, — говорит Тейяр, — не имеет ничего общего с явлениями слияния разнородного в единородное» 31). Парадоксальную структуру человеческого «едино-множества» православные богословы именовали иногда «соборностью», то есть таким состоянием Целого, в котором все части сохраняют свое безусловное значение 32).

Другим свойством духа является сознающий себя разум. Именно он способен воспринимать и осмысливать мировые зако-

115

номерности, причинно-следственные связи бытия, смысл происходящих в нем процессов. Он вычленяет из природного целого то, что родственно ему самому, объемлет умопостигаемый аспект сущего и Самого Божества. Сознательная, разумная активность настолько отличает людей от природы, что для обозначения человечества был принят термин ноосфера.

Третье свойство духа — свобода.

В то время как в окружающем мире человек повсюду находит детерминизм и внешне обусловленные процессы, в себе самом он открывает свободную альтернативу для действия. Свобода познается людьми непосредственно в наблюдении и в самоанализе. В ней тоже действует причинность высшего духовного порядка.

Естествознание не имеет дела с такого типа причинностью: перед ним находятся объекты, которые подчинены жесткой механической обусловленности. Правда, некоторые физики говорят о «свободе воли электрона», поведение которого якобы не детерминировано. Даже если это и так, у человека свобода выбора совсем иная, ибо коренится в его сознании. Пусть движение элементарных частиц и не может быть предсказано однозначно, как в классической механике, они тем не менее не обладают свободой в духовном смысле. Ее нет и в мире обычных макрообъектов. Камень, брошенный рукой, не может не упасть, человек же, оказавшийся в определенной ситуации, может поступить так или иначе; и двигателем его поступка будут его сознание и воля. В какой-то степени различное поведение при одних и тех же обстоятельствах можно видеть и в мире животных. Но там это происходит на уровне инстинктивном, а не по мотивам осознанной индивидуальной воли. Только человек может быть «хозяином своих поступков» и нести за них ответственность. Поэтому лишь одна внешняя причинность в приложении к человеку, его внутреннему существу, оказывается бессильной объяснить его поведение.

«Наши размышления, — пишет Макс Планк, — приводят нас к выводу, что причинное рассмотрение несостоятельно как раз в том пункте, который является важнейшим в нашей жизни... В качестве необходимого дополнения к науке здесь выступает этика. Она связывает причинное «можно» с моральным «должно», она ставит рядом с чистым познанием суждения о ценностях, для которых является само по себе чуждым причинное научное рассмотрение» 33). Воля человека способна торжествовать над его склонностями как природного существа. Она действует вопреки природе как в самопожертвовании, так и в самоубийстве. Животное не выбирает — выбирает лишь человек. Только для него существует нравственная дилемма.

Материализм и здесь стремится принизить человека, сводя его душу и волю к «совокупности общественных отношений» (при этом, естественно, он прибегает к таким странным понятиям, как «феодальная философия», «прокапиталистическая теория познания»

116

и т. д.). Но в таком случае остается неясным, почему люди, живущие в одинаковой общественной среде, могут иметь совершенно противоположные волевые устремления? Почему люди, даже воспитанные в одной семье, попадая в одну и ту же ситуацию, могут поступать по-разному? Почему даже поступки одного и того же человека могут оказаться противоречивыми?

Разумеется, не следует забывать, что сила волевой энергии человека и свобода его от природного детерминизма тесно связаны с уровнем его духовного развития. «Человек, — отмечает Эрих Фромм, — несет ответственность до того момента, пока он еще свободен выбирать свои собственные действия» 34). Только благодаря росту, упражнению, воспитанию в себе высших задатков человек способен реализовать свою потенциальную свободу. В противном случае он как бы отрекается от своего дара.

Тогда действительно над ним тяготеют низменные инстинкты и общественные условия. Он оказывается неспособным противопоставить что-либо ни своей биологической природе, ни своему окружению. Ведь разум есть также потенциальная способность человека, и если он не подвергается воспитанию и развитию, то потенция остается в зачатке. Примером этого могут служить дети, которых вскармливали животные. Несколько таких случаев известно и изучено. Выяснилось, что великий дар разума остался у них подобен зерну, которое бросили в почву, лишенную влаги и питательных веществ.

Итак, индивидуальное становление, рост человека есть обязательное условие для выявления высшей его природы.

Одна из основных особенностей человека и заключается именно в преодолении чисто биологических рубежей. На это указывают хотя бы такие его запросы, которые неведомы животному. Природа человека такова, что изобилие земных богатств «не удовлетворяет его желаний и не сдерживает его страстей». Человек ищет полноты и совершенства, которых не может ему дать одно лишь природное бытие. И дело тут совсем не в обществе и не в «общественных отношениях». Познав свою свободу, человек уже не может не тяготеть к зовам сверхприродным. В этом — залог его бесконечного развития.

Желание обрести свободу настолько сильно в человечестве, что даже марксисты, склонные к детерминизму, грезят о «прыжке из царства необходимости в царство свободы». Мало - того, Маркс утверждал, что это царство «лежит по ту сторону сферы собственно материального производства» 35). Тем не менее он продолжал считать «базисом» свободы социальное и экономическое переустройство. Нет сомнения, поиски оптимальных общественных систем могут служить делу подлинной свободы, но опыт показал, что без признания прав личности и духовных оснований этих прав идея освобождения превращается в свою противоположность: в диктат, насилие, рабство.

117

Эта деградация связана еще и с тем, что в человеке наряду с потребностью в свободе живет боязнь ее. Без ориентации на Вечное свобода может пугать и вызывать тоску по рабству. «Человек обречен на свободу», — говорил Сартр, и в этих словах ощущается скрытый ужас. Но подлинная вера не страшится свободы. Она сознает всю трудность этого дара и радостно идет ему навстречу. Пусть даже иные представители религии превращают ее саму в спокойную клетку для извращения веры. «Комфортабельный атеизм и комфортабельная вера, — по словам Э. Мунье, — встречаются в одном болоте». Для того, кто верен Евангелию, остается всегда живым завет апостола Павла: «К свободе призваны вы, братья».

* * *

Реализацию духовного начала мы видим и в стремлении к творчеству, которое неотделимо от истории человеческой культуры.

Как уже было отмечено в главе II, творческий процесс не есть продукт простого воспроизведения или абстрактной рефлексии. В нем порыв человеческой интуиции и воли непосредственно приобщается к живой реальности и исходя из нее создает нечто новое. Здесь участвуют все силы человеческой души и духа.

Пусть машины действительно способны писать стихи и сочинять музыку, но их «произведения» остаются, однако, лишь мертвенной пародией на подлинное творчество, которое реализует не только формальные способности человека, но и неисчерпаемое богатство его духовного бытия. К сожалению, в широкой публике это нередко забывается под влиянием фантастической литературы, которая склонна подчас ставить знак равенства между человеком и роботом. Но необходимо помнить, что в подобной литературе всегда есть нечто не только от науки, но и от чистого вымысла, и поэтому, признавая полную свободу творчества за самими авторами-фантастами, мы не должны забывать, что далеко не всегда есть смысл черпать из их книг философские идеи.